Legehennen in der Kurzumtriebsplantage

Anders als die meisten hiesigen Agroforstsysteme ist die Legehennenhaltung in Kurzumtriebsplantagen bereits in der breiten Praxis angekommen. Das System lässt sich vergleichsweise einfach umsetzen und wird inzwischen sogar empfohlen.

- Veröffentlicht am

Eben erst hat Philipp Wörner den Mobilstall geöffnet und schon huschen die ersten Legehennen durch die Pappelreihen bis ans Ende der Parzelle. Von der üblichen Hühnertraube im Eingangsbereich ist nichts zu sehen. Susanne und Joachim Schneider, die Betriebsleiter des Hofguts Martinsberg bei Rottenburg am Neckar, kamen bereits 2009 auf die Idee, die Mobilställe mit der Energieholzproduktion zu kombinieren. 2013 erhielt der Biolandbetrieb dafür den Tierschutzpreis vom Land Baden-Württemberg. Philipp Wörner, der von 2019 bis Anfang 2023 den Betriebsbereich Legehennenhaltung leitete, kann sich die Hühnerhaltung gar nicht mehr anders vorstellen. „Die Vorteile der Kurzumtriebsplantage sind so groß, dass es gar keinen Sinn mehr macht, Hühner ohne Kurzumtriebsplantage im Freiland zu halten“, findet er.

Vorteile für Baum und Tier

Die Hühnerhaltung in einer KUP ist ein modernes silvopastorales Agroforstsystem, das sich vergleichsweise einfach umsetzen lässt und bereits praxiserprobt ist. „Inzwischen wird sogar empfohlen, bei der Anlage eines Hühnerfreilaufs auch einen Agroforst anzulegen“, betont Wörner. Denn die schnellwachsenden Bäume schaffen nicht nur ein zusätzliches Geschäftsfeld, sondern schützen auch die Hühner vor Greifvögeln. Die senkrechten Zweige von Pappeln und Weiden eignen sich schlichtweg nicht als Ansitz – ein Vorteil im Vergleich zur Hühnerhaltung in Obstplantagen.

Dazu schützen die Bäume vor Sonne und Regen und bieten den Hühnern einen artgerechten, strukturreichen Lebensraum. Das reduziert Stress und in der Folge auch Federpicken und Rangkämpfe. Für die ehemaligen Waldbewohner ist ein bepflanzter Auslauf ohnehin Vorschrift beim Biolandverband. „Mit den Kurzumtriebsplantagen fährt man da schon ziemlich gut“, findet Wörner. Die Hühner revanchieren sich dafür mit der Unkrautentfernung beim Scharren und Picken. Nur Ampfer und Disteln lassen sie stehen. Der einzige Nachteil des Systems sei der zusätzliche Aufwand, erklärt Wörner – für die Anlage und Ernte der KUP und die Kontrolle des Hühnerauslaufs.

Bessere Flächenausnutzung

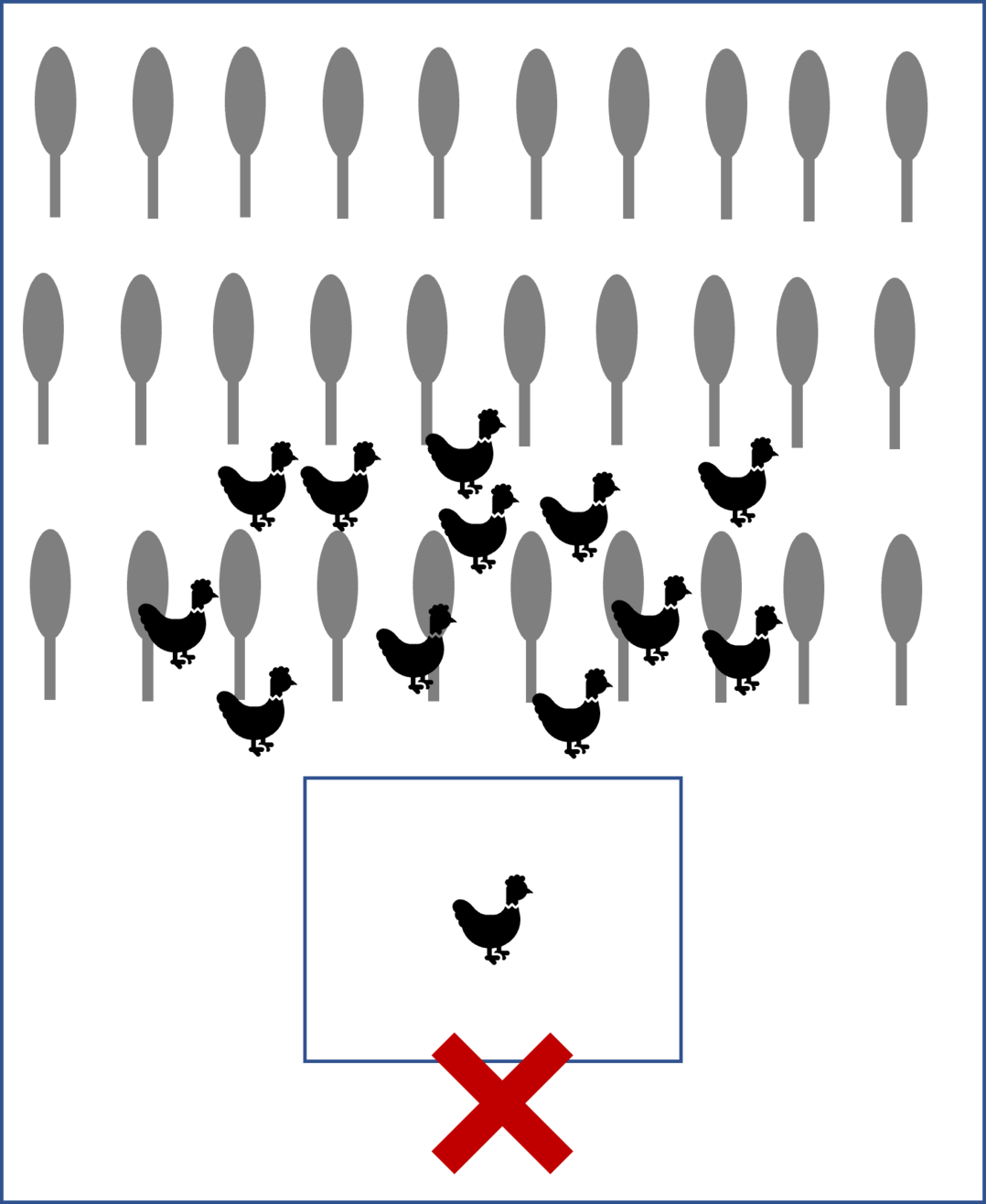

Die längs zum Stall verlaufenden Baumreihen wurden so nah wie möglich an den Mobilstall gepflanzt, damit sich möglichst viele Hennen hinein trauen. Quer angelegte Gehölzstreifen würden die Vögel schon an der ersten Reihe davon abbringen, sich weiter auf der Fläche zu verteilen. So aber nutzen die Tiere die Fläche optimal aus und verteilen ihre Hinterlassenschaften auf der gesamten Parzelle, wo die Bäume die Nährstoffe aufnehmen und auf diese Weise ihre Auswaschung verhindern. Das ist vor allem angesichts der häufig nitratbelasteten Böden in Hühnerausläufen sinnvoll. Mit der Ernte der KUP, verlassen diese Nährstoffe dann in Form von Hackschnitzeln den Betrieb.

Den Weiden und Pappeln sieht man an, wie heterogen der tonhaltige Acker ist. Richtung Kuppe stehen die Bäume viel vitaler da als am unteren Hang. Dort ist der Boden trockener und flachgründiger als oben, erklärt Wörner, weshalb die Weiden hier nach der ersten Ernte komplett kapitulierten. Nachgepflanzt wurde mit Pappeln, die mit den Bedingungen besser zurechtkommen und „einfach unschlagbar sind, was den Biomassezuwachs angeht.“

So funktioniert das System

Inwischen ist die Agroforstfläche auf sieben Hektar angewachsen. Auf etwa 25 % der Fläche stehen Bäume, davon 70 % Pappeln. Jeder der sechs Mobilställe mit je 1000 Hühnern verfügt über drei Parzellen. Wenn eine Parzelle für zwei bis vier Monate leer steht, wird dieser Zeitraum genutzt, um das Gras nachzusäen und Pappeln nachzupflanzen (aktuell die Sorte 'Max3'). Ehe die Hühner wieder auf die Fläche gelassen werden, müssen die Pflanzen so hoch wachsen, dass die Vögel die Triebspitzen nicht mehr erreichen.

Die 1,50 m langen Ruten oder Steckhölzer werden in 60 cm Reihenabstand in den Boden gesteckt. Sie alle stammen von einem regionalen Vermehrungsbetrieb. In feuchten Jahren profitierten die Ruten von ihrem Wachstumsvorsprung gegenüber den Beikräutern. Aufgrund ihrer Größe benötigen sie jedoch anfangs mehr Wasser als die kürzeren Steckhölzer. Gegen den Unkrautaufwuchs arbeitete Wörner früher noch mit Mulchfolie. Bewährt hat sie sich nicht. „Die hat sich abgebaut und wir mussten die Fetzen wieder aufsammeln. Das war ziemlich nervig“, erinnert er sich. Heute geht er deshalb mit dem Rasenmäher durch die Reihen, solange die Hühner noch nicht auf die Fläche dürfen. Und noch etwas hat ihn die Erfahrung gelehrt: Die Bäume sollten nicht zu nah an den Hühnerzaun gesetzt werden, sonst könnten herabhängende Äste den Strom ableiten.

Jedes Jahr im Januar oder Februar rücken drei bis vier Mitarbeiter an, um ein bis zwei Parzellen auf den Stock zu setzen. So entsteht ein Erntezyklus von etwa 10 Jahren. Maximal 20 Jahre wären möglich, bevor die Kurzumtriebsplantage zum Wald werden würde. Für zwei Tage hallen dann die Motorsägen durch die Plantage. Geplant war eigentlich eine maschinelle Ernte, doch das hat sich nicht gelohnt. Immerhin können die Bäume dadurch dichter stehen.

Der Ertrag ist so heterogen wie die Fläche und wird an den Maschinenring verkauft, der die Bäume vor Ort häckselt und anschließend abtransportiert. „Der direkte wirtschaftliche Nutzen ist bei uns eher gering, weil die Handernte ziemlich aufwendig ist“, erklärt Wörner. „Ich sehe aber die positiven Effekte für die Hühner als indirekten wirtschaftlichen Gewinn.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.