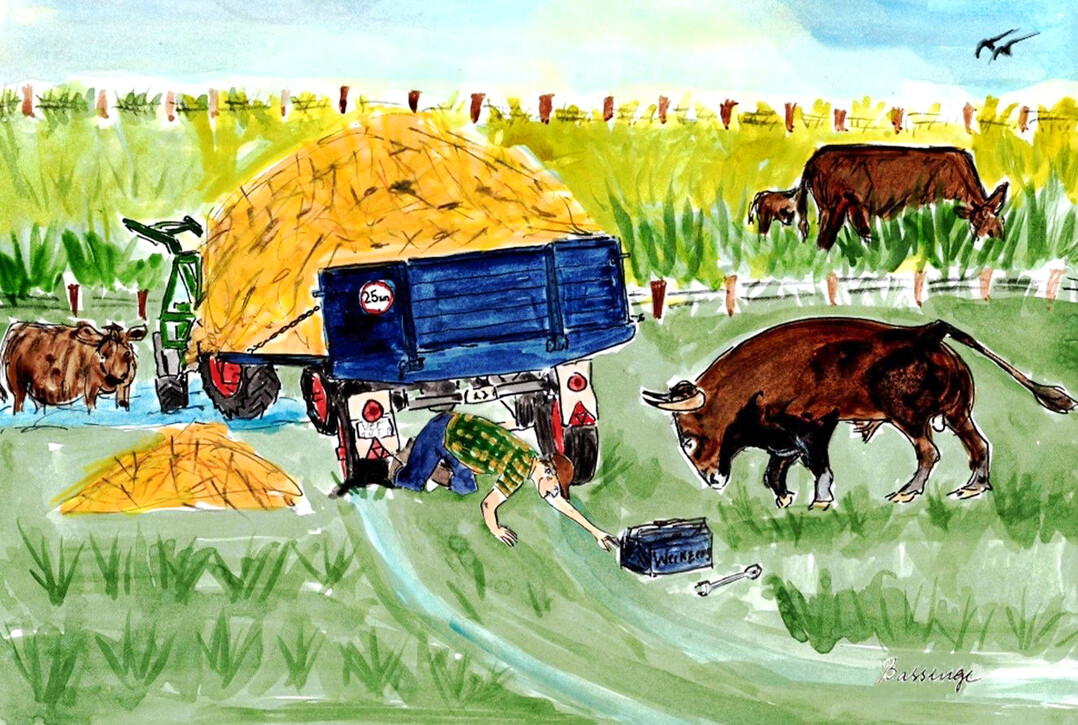

Die Kunst des Mist bauens

Resilienz, also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltendeBeeinträchtigung zu überstehen, wird derzeit in der Landwirtschaft viel diskutiert. Es geht vor allem darum, Betriebe gegen Klimawandel, Inflation und die Energiekrise zu wappnen. Ebenso wichtig ist aber, dass Landwirt:innen für sich, ihre Familien und Mitarbeitenden Resilienzen aufbauen. Dazu gehört auch eine konstruktive Fehlerkultur.

- Veröffentlicht am

Hannah* ist seit vielen Jahren angestellte Landwirtin auf einem Großbetrieb. Mit elf anderen Frauen nimmt sie im Winter 2019/20 an einem Gruppeninterview für eine BMEL-geförderte Studie zu Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben teil. Die Teilnehmerinnen berichten über ihre Arbeits- und Lebenssituation in der Landwirtschaft. Die junge Frau erzählt aus ihrem Arbeitsleben: „Es kann ja mal passieren, dass man ein Loch im Rad hat. Aber ich wurde gleich gefragt, warum ich denn mit DEM Trecker gefahren sei, ich hätte ja auch mit dem anderen fahren können. Aber da wäre mir das ja genauso passiert.“

Fehler passieren

Fehler passieren. Mal sind sie klein und fallen uns kaum auf; mal sind sie so groß, gravierend und irreversibel, dass sie das ganze Leben auf den Kopf stellen. Dennoch lernen wir auch aus Fehlern, weshalb sie ein so wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind. Aber was sind überhaupt Fehler? Laut dem US-amerikanischen Psychologen George A. Miller ist ein Fehler eine Abweichung des Ist-Zustands vom Soll-Zustand. Es geht also darum, dass ein gesetztes Ziel nicht erreicht wurde. Fehler lassen sich nach ihrer Schwere, ihrer Relevanz oder ihren Ursachen klassifizieren. Eins haben alle Fehler und Fehlentscheidungen aber gemeinsam: Nur selten reden wir offen über sie.

Schweigen ist Gold?

Unsere Gesellschaft ist auf Leistung getrimmt. Schon in der Schule wird uns beigebracht, dass wir Fehler vermeiden sollen, denn gemachte Fehler können zu schlechten Noten führen. Auch in Unternehmen sind Fehler auf den ersten Blick ineffizient und können kostenintensive sowie zeitfressende Konsequenzen nach sich ziehen. In unserer Gesellschaft wollen wir sie lieber umgehen, denn das Eingestehen eines gravierenden Fehlers stellt auch immer eine Bedrohung für die eigene soziale Rolle und das Selbstbild dar. Im Gegensatz zu den USA, wo man aus Fehlern möglichst viel lernen möchte, verschweigen wir in unserer Kultur lieber einen Fehler, als ihn anzusprechen: Was den offenen und effektiven Umgang mit Fehlern beziehungsweise die Fehlertoleranz angeht, belegte Deutschland in einem internationalen Vergleich zwischen 61 Ländern den 60. Platz. Nur noch Singapur wies in der Studie des Wirtschaftspsychologen Michael Frese eine schlechtere Fehlerkultur auf.Schwächen und Fehler einzugestehen ist in der Landwirtschaftsbranche oft undenkbar.

|

Auch Norbert*, erfolgreicher Landwirt, weigerte sich bei einem Einzelinterview zu landwirtschaftlichen Familienbetrieben, über seine Fehler aus der Vergangenheit zu reden: „Dass man mal etwas falsch gemacht hat, weiß man selbst. Aber das muss man mit sich selbst ausmachen, damit kann man die Leute nicht langweilen“. Mit dieser Haltung ist er nicht allein: Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) bekannte sich erstmals im Frühjahr 2017 dazu, dass auch in der Landwirtschaft in der Vergangenheit Fehler passiert sind und dass Landwirt:innen immer noch zu viel Dünger und Pestizide nutzen und zu oft in Monokulturen anbauen.

Kultur der Schuldzuweisung

Hannah, die eingangs genannte Angestellte, berichtet im Gruppeninterview weiter: „Man nimmt es sich als Frau doch eher zu Herzen, wenn man mal mit schroffem Ton angesprochen wird. Das berührt einen eben doch. Im Pflanzenbau ist das manchmal richtig hart, man muss manchmal eine harte Schale haben.“Auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben machen Menschen negative Erfahrungen, wenn ihnen Fehler passieren. Statt den Fehler zu beheben und daraus zu lernen, geht es im Nachgang oft um Schuldzuweisung. Weil man negative Erfahrungen beim Reden über Fehler macht, spricht man beim nächsten Mal die Fehler lieber gar nicht mehr an und schweigt. Dabei geht jedoch der essenzielle Mehrwert eines Fehlers verloren. Wird ein Fehler hinterfragt und analysiert, kann die Ursache gefunden und gegebenenfalls korrigiert werden. Zudem lernt man, wie man sich in einer zukünftigen ähnlichen Situation zu verhalten hat und welche Handlungen zu vermeiden sind. Spricht man genau dies an, können auch andere davon profitieren und müssen denselben Fehler nicht auch noch machen.

Resilienz aufbauen

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, sich herausfordernden Situationen anzupassen, Stärken gegen zukünftige Krisen zu entwickeln und seine vorhandenen persönlichen und sozialen Ressourcen als Puffer nutzen zu können. Ebenso wichtig wie den Betrieb resilient zu machen ist es, dass Landwirtinnen und Landwirte die Gelegenheiten finden und nutzen, Resilienzen für sich, ihre Familien und Mitarbeitenden aufzubauen. Eine konstruktive, zukunftsorientierte Fehlerkultur lässt sich etablieren, indem offen über Fehler, Scheitern und Fehlentscheidung kommuniziert wird. Die Menschen in der Agrarbranche müssen sich trauen, mit Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen, miteinander frei von Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen zu reden und Konkurrenzkämpfe beiseitezulegen. So können sowohl einzelne Landwirt:innen als auch die Branche an sich resilient werden.

Aus Mist wird Dünger

Kaum begann Hannah aus der eingangs erwähnten Gruppendiskussion, von der Fehlerkultur bei ihrem Arbeitgeber zu berichten, erzählten auch andere jungen Frauen von Fehlern, betrieblichen und familiären Fehlerkulturen und wie sie damit zurechtkommen. Dabei wurde deutlich, dass die taff auftretenden jungen Frauen sich nicht immer so resilient fühlen, wie sie wirken. Ehrlich miteinander zu reden und die eigene Resilienz zu hinterfragen ist beim Austausch in der Peer-Gruppe wichtig. Denn so lässt sich echte Resilienz aufbauen, die in harten Situationen und Krisen eine puffernde Wirkung hat.

* Zum Zweck der Anonymisierung wurden alle Namen geändert. Für die bessere Lesbarkeit wurden die Zitate leicht abgeändert.

Vorsicht: Eine gute Portion an Resilienz ist sinnvoll und wichtig, darf aber nicht im Wunsch einer maximalen Selbstoptimierung enden. Denn dann verliert die Resilienz ihren unterstützenden Charakter und wird wegen der Nichterfüllung zur Belastung. |

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.