Mehr Resilienz durch Gemengeanbau

Spätfröste im Frühjahr, Stürme und starke, andauernde Niederschläge und kühlere Temperaturen in der Vegetationsperiode - landwirtschaftliche Betriebe stehen vor der Aufgabe, sich gegen zunehmende Klimaänderung zu wappnen. Welche Vorteile kann der Gemengeanbau bieten?

- Veröffentlicht am

Landwirtschaftliche Betriebe können ihre Resilienz gegenüber Klimaänderungen mit verschiedenen Anpassungsmaßnahmen erhöhen. Im Pflanzenbau spielt dabei die Verbesserung der Bodenstruktur eine wichtige Rolle. Ein gutes und stabiles Bodengefüge kann große Niederschlagsmengen besser aufnehmen, was Bodenerosion und Verschlämmung entgegenwirkt, sowie die Feuchtigkeit im Boden besser bewahren. Eine Maßnahme, um die Bodenstruktur zu verbessern ist der Anbau von Gemengen.

Wichtiger Baustein für ein stabiles Bodengefüge

Hier kann vor allem die Bohne als Leguminose punkten. Das Wurzelwerk der Stangenbohnen ist weit verzweigt und reicht bis zu einen Meter in den Boden. Die Wurzeln erschließen sich den Boden und hinterlassen nach der Ernte organische Substanz, die den Bodenorganismen als Nahrung dienen und zur Humusverbauung genutzt werden können. Auch profitiert das Bodenleben von den zusätzlichen Wurzelexsudaten der Bohnen. Durch die Diversifizierung des Anbaus wird ein vielseitiges Bodenleben gefördert. Das stellt einen wichtigen Baustein für ein stabiles Bodengefüge dar.

In einem im November von der Bodensee-Stiftung und dem LAZBW durchgeführten Online-Seminar im Rahmen des GeNIAL-Projektes zum Thema Mais-Stangenbohnen-Gemenge, berichtete u.a. der Betrieb Bernd Keller aus dem Deggenhausertal von seinen Erfahrungen. Er baut aus Überzeugung seit 2018 Mais und Stangenbohnen im Gemenge an.

Erfahrungen aus der Praxis

Die Aussaat der Bohnen erfolgt in Bernd Kellers Betrieb etwa eine Woche nach dem Mais im April oder Mai, je nach Witterung und Bodenverhältnissen bei einem Verhältnis von 8 Körnern Mais / 6 Körnern Bohnen pro m2 (bei Versuchen der HfWU Nürtingen wird das Saatgut gemeinsam ausgebracht im Verhältnis 8 Körner Mais / 4 Körner Bohnen der Sorte WAV 512 pro m2 ).

Gute Erfahrungen hat der Betrieb mit dem Impfen des Bohnensaatgutes gemacht, was zu einer guten Ausbildung der Knöllchenbakterien führt. Unbedingt vermieden werden sollte aber das „Einschmieren“ der Bohnen in einen zu feuchten Boden. Zum Einsatz kommt im Betrieb die Sortenmischung MehrGras BG 110, Stangenbohnenmix. Wichtig dabei ist, dass Mais und Bohne die gleiche TKM und die gleichen Reifezahlen haben und bei Mais eine standfeste Sorte gewählt wird, die auf den Standort passt. Denn die Bohnen, die den Mais als Stützpflanze nutzen, übertragen auf den Mais ein hohes Gewicht. So sollte der Anbau auf stark windanfälligen Flächen überdacht bzw. der Bohnenanteil reduziert werden. Beim Bohnensaatgut sollte zudem auf Frosttoleranz und Phasinarmut geachtet werden.

Im Vorauflauf wird das Un-/Beikraut mit Stomp und Spectrum bekämpft. Es ist grundsätzlich aber auch bis zum Reihenschluss sehr gut durch Hacken und Striegeln in Schach zu halten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ernte des Gemenges. Aber auch hier zeigen die Erfahrungen des Betriebes bzw. der HfWU Nürtingen, dass es keine größeren Probleme beim Einsatz mit einem normalen Maisernters gibt, wenn der Bohnenanteil nicht zu hoch ist.

Gemenge-Silage in der Fütterung

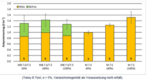

Wie wirkt sich die Gemenge-Silage auf die Milchleistung oder die Gesundheit der Tiere aus? In beiden Fällen konnte Bernd Keller keine negativen Auswirkungen feststellen. Auch Herr Dr. Thomas Jilg, ehemaliger Mitarbeiter des LAZBW, konnte durch seine Futterversuche bestätigen, dass der Einsatz von Mais-Bohnen-Silage in der Milchviehfütterung völlig unproblematisch ist, solange phasinarme Sorten eingesetzt werden. Der Trockenmasseertrag war im Versuchserntejahr 2018 bei Mais-Bohnen-Gemenge sogar höher, im Erntejahr 2019 dagegen niedriger. Die Bohnenanteile machten 2018 am TM-Ertrag 9 %, im Jahr 2019 11,2 % aus.

Futteraufnahme und Milchleistung sind dabei sowohl beim Gemenge als auch bei der reinen Maissilage vergleichbar. Unter dem Aspekt der Rohprotein-Lieferung schwankten auch hier die Ergebnisse von Jahr zu Jahr, wobei bei Bernd Keller in beiden Jahren der Rohprotein-Gehalt über dem der reinen Maissilage lag.

| Rohproteingehalt g/kg TS (B. Keller) | ||

| 2018 | 2019 | |

| Maissilage | 78 | 80 |

| Mais-Bohnen-Silage | 109 | 111 |

Profiteure des erweiterten Blühangebotes

Die Auswirkungen des Gemenge-Anbaus auf die Biodiversität stellte Frau Dr. Maria Müller-Lindenlauf vor. Bei Versuchen der HfWU Nürtingen konnte festgestellt werden, dass neben den Honigbienen vor allem Hummeln als Vertreter der Wildbienen vom Mais-Bohnen-Gemenge profitieren. Die meist kleineren Wildbienen konnten von dem zusätzlichen Blühangebot nicht profitieren, da u.a. die Blütenformen nicht auf diese Arten zugeschnitten ist. Auch bei den untersuchten Laufkäfern konnten auf den Flächen des Gemenges keine größeren Populationen festgestellt werden.

Ein anderer Aspekt, der von Frau Dr. Maria Müller-Lindenlauf vorgestellt wurde, ist die positive Wirkung durch die Bohne bei reduzierter Düngung bei gleichzeitig höherem Eiweißgehalt. Durch die N-Fixierung sichert die Bohne hier den Ertrag. Gerade bei verzögerter Nährstofflieferung unter trockenen Bedingungen kann dies zum Vorteil gereichen. Gleichzeitig sind die Nitratverluste hier im Winter geringer als bei voll gedüngtem reinen Maisanbau. Die Bodenbedeckung, die hinsichtlich Erosionsschutz eine Rolle spielt, war im Gemenge um etwa 12 % großer als im reinen Maisanbau.

Unterm Strich sehr positiv

Vor allem von der positiven Wirkung auf das Bodengefüge ist Bernd Keller begeistert, die Struktur ist stabiler und hat eine hervorragende Vorfruchtwirkung für die nachfolgende Kultur. Und dies ist auch der große Pluspunkt hinsichtlich der Klimawandelanpassung. Aber auch die N-Fixierungsleistung der Bohnen, die bei geringerer N-Verfügbarkeit einsetzt, sei es durch eine reduzierte Düngung oder durch Trockenheit, die Erträge sichern kann.

Die Biodiversitätsvorteile sind v.a. im Hinblick auf den großflächigen Anbau für Hummeln und Honigbienen zu sehen. Und da die Verwendung phasinarmer Bohnen in der Fütterung zu keinen negativen Effekten führt, kann es sich für Betriebe vor allem im Hinblick auf die Bodenstruktur lohnen, in den Anbau von Mais-Stangenbohnen einzusteigen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.