Adieu Antibiotika

- Veröffentlicht am

Wir müssen das Immunsystem des Tiers unterstützen, damit die Kuh mit den Keimen und äußeren Stressfaktoren ins Gleichgewicht kommt“, erklärte Tierarzt Dr. Andreas Striezel im Workshop „Gesunde Euter mit weniger Antibiotika“ am Landwirtschaftlichen Zentrum in Aulendorf. Kann man die Erkrankung nicht im Vorfeld stoppen, sollte man über eine saubere Probenahme und eine Strategie zum Trockenstellen zumindest die Trefferchance der Mittel erhöhen.

Moderne Melksysteme überwachen den Leitwert. Einige messen sogar den Zellgehalt der Milch. So lasse sich erkennen, ob man frühzeitig eingreifen müsse. In diesem frühen Stadium greifen Naturheilverfahren nach Aussage des Tierarztes besser, als wenn die Erkrankung richtig akut wird. Und selbst im Akutstadium helfen Antibiotika laut Striezels Angaben nicht in jedem Fall: „Die Mastitis-Heilungsraten mit Antibiotika liegen außerhalb der Laktation bei 50 bis 60 Prozent, in der Laktation sind sie sogar geringer.“ Das sei auch der Bereich, in dem sich die Selbstheilungsraten bei Mastitis bewegen. Als frühe Marker für eine Euterentzündung werden insbesondere gehandelt:

- Leitfähigkeit der Milch nimmt zu. Sehr sensibel. Der Leitwert steigt auch ohne Entzündung, beispielsweise bei Stress;

- Euterviertel erwärmt sich;

- pH-Wert der Milch: gesund bei 6,4 bis 6,6; Entzündungszeichen liegen bei pH 7,0 bis 7,4 – denn das ist der pH des Blutes. Bei Entzündungen tritt Blut in die Milch über, weil die Blut-Euter-Schranke geöffnet ist.

Vor dem Trockenstellen prüfen

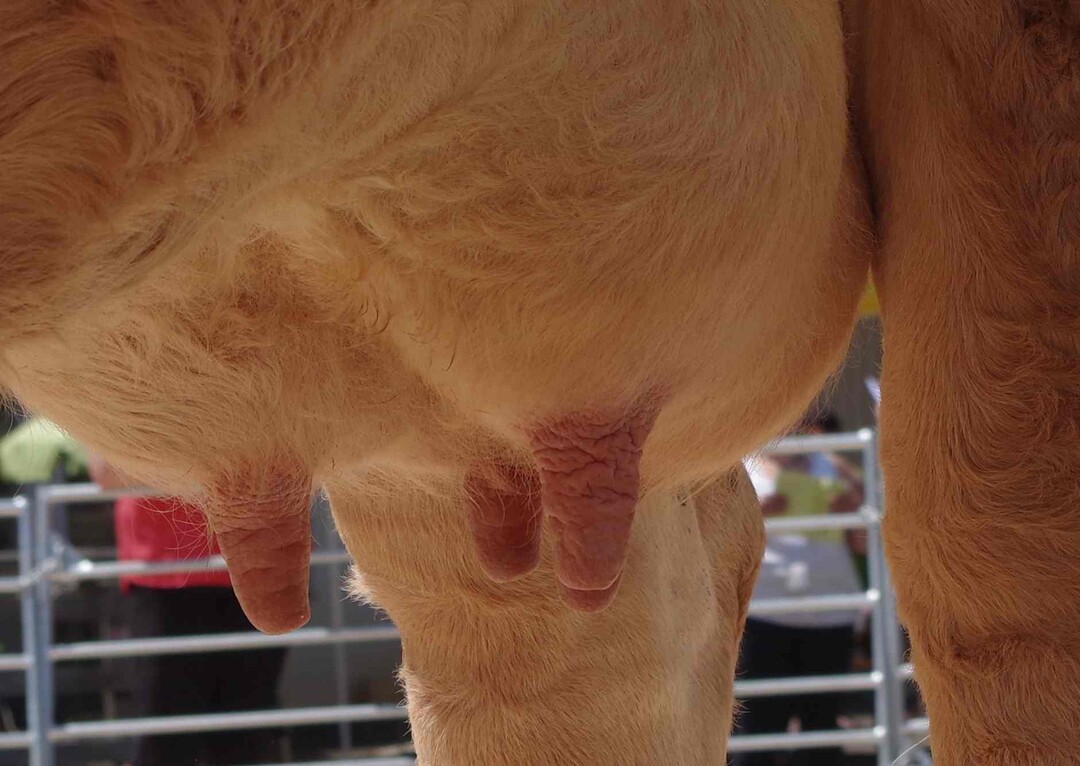

Auf jeden Fall empfehlenswert sei ein Schalmtest auf Verdacht, vor dem Trockenstellen ist er laut Striezel unerlässlich. Der Schalmtest identifiziert Problemviertel. „Falls drei Viertel gesund sind und eines mit den Zellen erhöht ist, fällt das im Schnitt der vier Viertel in den Werten des Kontrollverbands nicht auf“, gab Striezel zu Bedenken. Die Kuh könne während des Trockenstellens aber eine Entzündung im betroffenen Viertel entwickeln. Vernünftig sei in diesem Fall eine Behandlung des am schlimmsten betroffenen Viertels sowie die Anwendung eines Versieglers in allen vier Zitzen.

Vor allem der Einsatz von Versieglern ergebe einerseits Sinn, da laut einer Untersuchung an der Kansas State University von 2002 rund ein Viertel aller Zitzen während der Trockenstehzeit nicht verschlossen sind. Da nach zwei Wochen die Wirkung eines antibiotischen Trockenstellers stark nachlässt, passieren nach Striezels Aussage die meisten Infektionen zum Ende der Trockensteherzeit. Der Versiegler springt hier ein, da er während der gesamten Trockenstehphase die Zitzen frei von externen Keimen hält – auch dann, wenn die antibiotische Schutzwirkung verflogen ist.

Gut versiegeln

Während des Trockenstellens braucht es für den Antibiotikaeinsatz grundsätzlich ein Untersuchungsergebnis, um eine Resistenzbildung zu vermeiden. Laut Striezel besteht vor allem während des Trockenstehens ein großes Einsparpotenzial für Antibiotika, da es in dieser Zeit gemäß Werten aus der Literatur bei rund zehn bis 25 Prozent der Viertel zu Neuinfektionen komme. Auch könne gespart werden, weil der Einsatz eines antibiotischen Trockenstellers zitzengenau und nicht in allen Fällen auf sämtlichen Zitzen erfolgen sollte. Vor allem der Einsatz von Versieglern ergebe einerseits Sinn, da laut einer Untersuchung an der Kansas State University von 2002 rund ein Viertel aller Zitzen während der Trockenstehzeit nicht verschlossen sind. Da nach zwei Wochen die Wirkung eines antibiotischen Trockenstellers stark nachlässt, passieren nach Striezels Aussage die meisten Infektionen zum Ende der Trockensteherzeit.

Der Versiegler springt hier ein, da er während der gesamten Trockenstehphase die Zitzen frei von externen Keimen hält – auch dann, wenn die antibiotische Schutzwirkung verflogen ist. Pro 1 kg Restmilch zum Trockenstellen erhöht sich nach Striezels Zahlen die Infektionsrate ohne Antibiotika um sechs Prozent. Kurze Anleitung zum selektiven Trockenstellen anhand des Zellgehalts der vergangenen drei Proben aus den Milchleistungsprüfungen:

- Weniger als 100.000 Zellen: Trockenstellen ohne antibiotischen Trockensteller, aber mit Zitzenversiegler;

- 100.000 bis 250.000 Zellen: Schalmtest durchführen. Sind alle Viertel gleich gesund, wie bei 1. verfahren. Sind die Viertel ungleich, muss man eine Milchprobe zur Analyse einschicken;

- Mehr als 250.000 Zellen: Milchprobe zur Analyse einschicken; abhängig vom Untersuchungsergebnis Behandlung mit antibiotischem Trockensteller.

Dieses Vorgehen entspricht weitgehend der Empfehlung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen, nur das dieser Gruppe 2 schon bei 200.000 Zellen von Gruppe 3 unterscheidet.

Keime durch Probe finden

Um die Erfolgschance einer Behandlung zu steigern, ist ein Antibiogramm nötig. So wird klar, mit welchem Keim man es zu tun. Der Tierarzt kann dann mit einem passenden Antibiotikum reagieren, unnötige Behandlungen werden verhindert. „Wir können an der Milch feststellen, ob wir es mit einem akuten, chronischen oder subklinischen Problemtier zu tun haben“, erklärte Striezel. Für eine Standardprobe befüllt der Landwirt oder die Landwirtin eine Probeflasche, die man unter anderem beim Tierarzt erhält. Meist nimmt man das Viertelanfangsgemelk nach dem Vormelken. Zum Auffinden atypischer Mykobakterien verwende man das Viertelendgemelk, da hier die Nachweisraten am höchsten seien. Eine Gesamtgemelksprobe von allen vier Viertel sei selten sinnvoll, da diese nur eine geringe diagnostische Sicherheit biete und häufig nur eine Mischflora identifiziert werde.

Warum ist die Zellzahl einer Kuh manchmal hoch, man findet in der Milch aber trotzdem keinen eindeutigen Erreger? Beispielsweise S. aureus werde nur phasenweise ausgeschieden, könne also manchmal in der Probe nicht gefunden werden. „Hier muss man mehrere Proben mit einigen Tagen Abstand nehmen, dann erwischt man die Erreger eher“, erklärte Striezel. Zudem bilden 90 Prozent der Bakterien einen Biofilm, eine Schleimschicht, auch im Euter. In dem Film, der im Euter die Zellen überzieht, sind die Bakterien nicht nachweisbar und vor Antibiotika sowie dem Immunsystem geschützt. Das sind meistens die chronischen Euterentzündungen, die immer wieder aufflammen, wenn die Kuh Stress hat.

Kuh- und Umweltassoziiert

Werden kuhassoziierte Keime in einer Milchprobe gefunden wie St. aureus oder Sc. agalactiae, komme es insbesondere auf die Melkhygiene an. Dazu zählen das Tragen von Handschuhen, die Reinigung von Eutern und Melkstandoberflächen. Sofern umsetzbar, kann eine Zwischendesinfektion der Melkzeuge helfen, etwa mit Peressigsäure. Auch Dippbecher zur Zitzendesinfektion sollten regelmäßig gereinigt werden. In jedem Fall sollten infizierte Tiere markiert und nach Möglichkeit zuletzt gemolken werden. In akuten Fällen mit Fieber werden laut Striezel Antibiotika eingesetzt – vor allem bei Sc. agalactiae. Dazu würden oft Entzündungshemmer und auch homöopathische Mittel verabreicht. Subklinisch und chronisch befallene Tiere würden am besten nur während des Trockenstehens antibiotisch versorgt.

Im Kampf gegen Umwelterreger wie Sc. uberis komme es vor allem auf eine gute Zitzenkondition bei den Kühen an, die durch Barrieredips nach dem Melken unterstützt werden könnte. Auch die Sauberkeit der Liegeboxen, die Qualität und Menge der Fütterung sowie die Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte spielten hier eine besondere Rolle. Bei akuten Fällen mit Umwelterregern kann, muss in vielen Fällen aber keine Gabe von Antibiotika erfolgen. Bei klinischen Fällen von E. coli sei vor allem eine Behandlung mit Entzündungshemmern wichtig, da hier die Spontanheilungsrate mehr als 60 Prozent betrage. Bei subklinischen und chronischen Fällen mit Umwelterregern werden laut Striezel Antibiotika im Trockenstehen eingesetzt.

Infektionsketten unterbrechen

Zur Reinigung des Euters sollte keine Euterbrause verwendet werden. Eine Trockenreinigung ist laut Striezel einer Nassreinigung überlegen, am besten mit Einmaltüchern oder Holzwolle. So werden keine Keime übertragen. Selbst bei gekochten Baumwollkeimen blieben Keime übrig, da St. aureus Temperaturen von mehr als 90 °C standhalte und die Waschmaschine die Temperatur nicht an jeder Stelle der Textilien erreiche. Auch Reinigungsschaum sei hilfreich. Nach dem Melken müssen die Striche filmbildend gedippt oder mit einem Dippmittel eingesprüht werden. Wichtig ist nach Aussage des Tierarztes auch die Pflege der Zitzen, da durch geschmeidige Haut die Gefahr für Wunden und Verletzungen gesenkt und somit die Eintrittschance für Keime gemindert wird.

Genetik und Fütterung

Leichtmelkige Kühe seien pauschal stärker mastitisgefährdet. Der Strichkanal schließe hier weniger gut, was das Eindringen von Keimen erleichtere. Auch der Ernährungszustand ist entscheidend: „Oft befinden sich Kühe in den ersten 100 Tagen der Laktation in einem Energieloch. Dadurch entstehen die meisten Fälle von Mastitis“, erklärte der Tierarzt. Hier lohne sich ein Blick in die Ketosedaten der Landeskontrollverbände oder eine Inspektion der Körperkondition der Kühe.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.