Indikatoren für eine Pansenazidose sind schwer zu interpretieren

- Veröffentlicht am

Auf einen Blick:

- Die Fütterung in der Transitphase am Beginn der Laktation hat eine große Bedeutung für die Vermeidung einer Subaktuten Pansenazidose (SARA)

- Die geprüften Indikatoren (Fett-Eiweiß-Quotient, Wiederkauverhalten, Kotkonsistenz, Aspekte der Ration, NSBA (Netto-Säure-Basen-Ausscheidung) im Urin, Fettsäureprofil in der Milch und das Management) lieferten zu Beginn der Laktation nur mäßige Vorhersagen für die Beschreibung der pH-Parameter im Einzeltier.

- Auch eine Kombination der Indikatoren verbesserte die Vorhersage nicht

- Bei der pH-Messung über Pansenboli im Netzmagen sollte man bedenken, dass die pH-Grenzwerte für den ventralen Pansen gelten. Dort ist der pH niedriger als im Netzmagen.

Warum die Früherkennung so wichtig ist

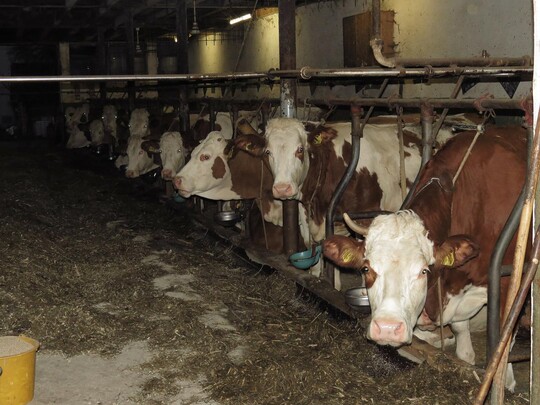

Für Leistungssportler ist ein funktionierender Stoffwechsel wichtig – so auch für Milchkühe. Ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit hängen davon ab. Deshalb ist es wichtig, Stoffwechselstörungen wie eine Pansenazidose oder Hypokalzämie frühzeitig zu erkennen. In ihrer meist subakuten Form ist das in der Praxis nicht leicht. Im Rahmen des Projekts Indikuh versuchten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daher, eindeutige Indikatoren für eine Subaktute Pansenazidose (SARA) zu identifizieren, um Einzeltiere oder die Herde beurteilen zu können.

"In Untersuchungen wurden Prävalenzen von acht bis 29 Prozen für SARA gefunden. In einer Studie auf deutschen Betrieben war ein Anteil von 44 Prozent der Tiere betroffen", berichtet Prof. Dr. Jürgen Hummel vom Department für Nutztierwissenschaften der Universität Göttingen auf der EuroTier 2021.

Der GfE (Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie) definiert ein pH-Tagesmittel im ventralen Pansen von 6,15 in Kombination mit einem pH-Wert von 5,8 in weniger als 5,24 Stunden am Tag als SARA. Betroffene Kühe nehmen kurzfristig weniger Futter auf und können langfristig unter anderem Leberabzesse sowie Klauenerkrankungen und Entzündungen der Pansenschleimhaut entwickeln.

Diese Indikatoren wurden geprüft

Der „Goldstandard“ zur Erkennung einer SARA ist die 24-Stunden-pH-Messung über Pansenboli. In der Studie untersuchten die Forscher, inwiefern sich leichter messbare Indikatoren wie

- der Fett-Eiweiß-Quotient,

- das Wiederkauverhalten,

- die Kotkonsistenz,

- Aspekte der Ration,

- die NSBA (Netto-Säure-Basen-Ausscheidung) im Urin,

- das Fettsäureprofil in der Milch und

- das Management

zur Vorhersage beziehungsweise zum frühzeitigen Erkennen einer SARA in der Praxis eignen. Eine Umfrage unter Landwirten ergab, dass über die Hälfte der Betriebe die Futterqualität anhand der Milchmenge, der Kotbonitur und dem Milchfett beurteilt.

Die Indikatoren sind nur mäßig genau

Zur Überprüfung der potentiellen Indikatoren erhoben die Wissenschaftler auf zehn niedersächsischen Betrieben bei jeweils zehn Kühen am Beginn der Laktation den Pansen-pH. Die Werte lagen teilweise im SARA Risikobereich. Die Milchkühe gaben im Durchschnitt 37 Liter Milch und erhielten eine Ration mit durchschnittlich 17,5 Prozent Rohfaser in der TM (Trockenmasse) und 6,8 MJ/kg TM Nettoenergiegehalt (NEL).

Der Vergleich des „Goldstandards“ der pH-Messung mit den potentiellen Indikatoren ergab, dass leider keiner ausreichend genau für eine praxistaugliche Vorhersage ist. Auf Ebene der einzelnen Kuh wiesen alle untersuchten Indikatoren sowohl positive als auch negative Korrelationen auf. Über die Herde gemittelt, waren das Milchfett, der Fett-Eiweiß-Quotient und die Wiederkaudauer zwar signifikant, aber nicht stark ausgeprägt. Auch bei Kombination der Indikatoren blieb die Vorhersage mäßig genau.

„Am Beginn der Laktation gibt es viele Interaktionen. Zum Beispiel erhöht sich der Fettgehalt in der Milch durch die starke Fettmobilisierung während dieser Zeit und verschleiert so ein Absinken des Milchfettgehalts durch einen niedrigen Pansen-pH“, erklärt sich Prof. Hummel die heterogenen Ergebnisse. „Die Kuh hat zur Kalbung eine niedrige Futteraufnahme. Steigt diese zu Beginn der Laktation, führt dies zu mehr Wiederkauen. Gleichzeitig kann aber wegen des zusätzlichen Futters und den Anpassungen der Pansenmikroben der pH-Wert dennoch sinken.“

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft (BLE).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.