Alternativen zu Reglone

- Veröffentlicht am

EU-Genehmigung für Deiquat läuft aus

Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1532 hat die Europäische Kommission entschieden, die EU-Genehmigung für Deiquat als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln nicht zu erneuern.

Für die Mittel Diquad und Reglone, auch vertrieben als Reglor, Dessix, Bleran, Reglex, Mission 200 SL und Profi Deiquat Super gilt eine Abverkaufsfrist bis zum 4. November 2019 und eine Aufbrauchfrist bis zum 4. Februar 2020. Achtung: Die Mittel Mission, Diqua, Diquanet und Life Scientific Diquat werden von Amts wegen widerrufen. Hier gelten keine Abverkaufs- und Aufbrauchfristen.

Der Wegfall von Reglone ab 2020 bereitet den kartoffelanbauenden Betrieben aus gutem Grund Kopfzerbrechen. Um die Abreife zu regulieren, bleibt nach dem Wegfall des Standardmittels mit dem Wirkstoff Deiquat nur noch, die Stickstoffgaben zu reduzieren und die Sortenwahl entsprechend anzupassen.Wissenschaftler des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ) suchen nach Alternativen.

Regulierung ohne Deiquat schwierig

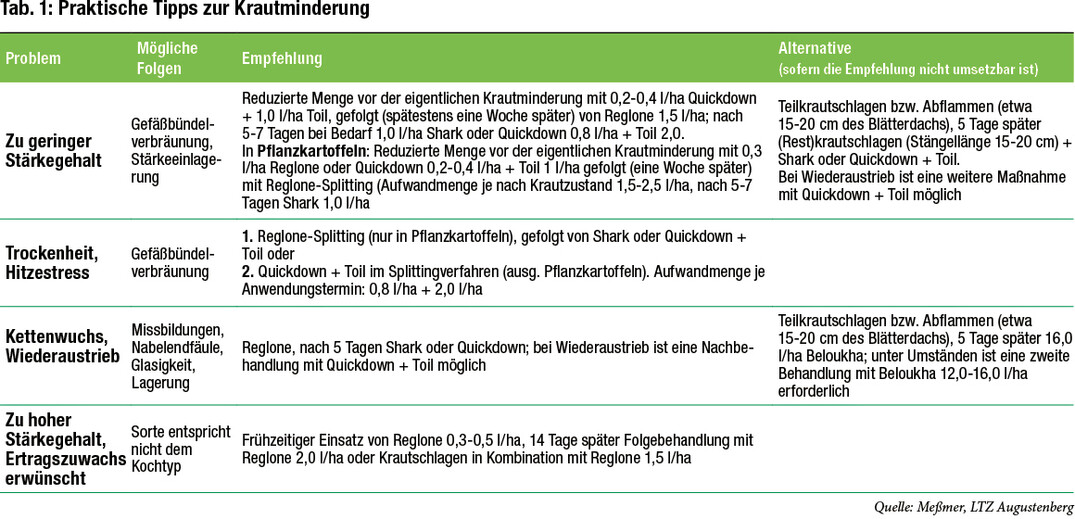

Nach Kenntnisstand des LTZ, ist eine Krautregulierung ohne Deiquat vor allem bei der Pflanzkartoffelproduktion und in späten Lagersorten sehr schwierig. Die Forschung zur vielversprechenden elektrophysikalischen Sikkation steht erst an den Anfängen. Die Ergebnisse der länderübergreifenden Versuche des LTZ mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising (LfL) zur Wirkung von Sikkationsmitteln waren „in sehr vitalen Beständen“ unbefriedigend.

Bestände, die gerade mit der Abreife begannen, ließen sich zwar gut mit den Mitteln regulieren. Allerdings erforderten diese Produkte mindestens eine zweimalige Behandlung – im Vergleich zur einmaligen Anwendung von Reglone.

Beloukha - Versuchsergebnisse

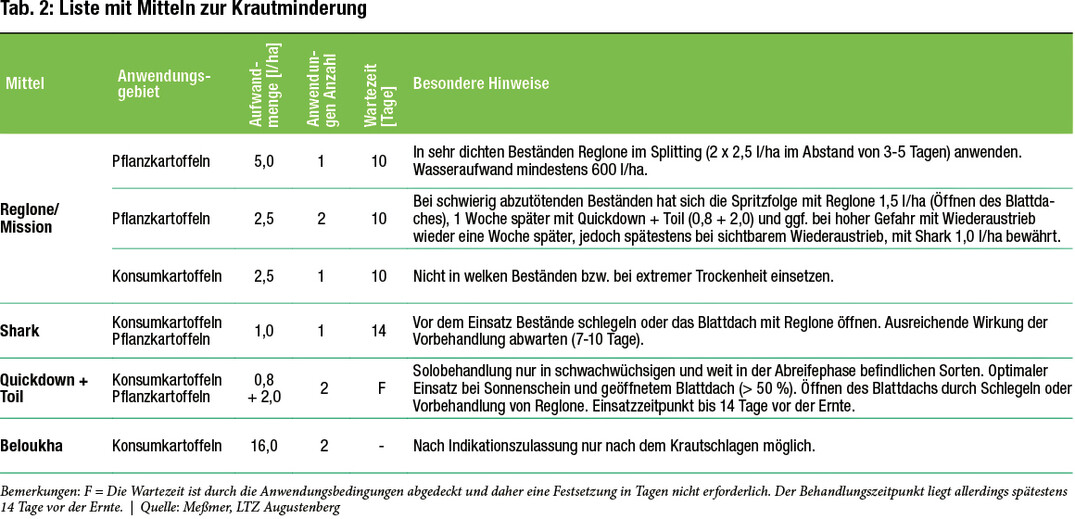

Beloukha darf seit letztem Jahr zur Krautregulierung nach dem Krautschlagen in Speise-, Wirtschafts- und Industriekartoffeln eingesetzt werden. Das umweltfreundliche Herbizid aus natürlichen Wirkstoffen wird nach der Anwendung schnell und rückstandsfrei abgebaut.

Beloukha darf aktuell mit einer Aufwandmenge von maximal 16 l/ha zweimal pro Saison nach dem Krautschlagen im Abstand von fünf Tagen angewendet werden, um die Abreife zu beschleunigen und einen möglichen Wiederaustrieb zu verhindern. Angestrebt ist auch eine Zulassung zur Flächenspritzung direkt über das Kraut. Der große Nachteil des Produktes Beloukha liegt bei den hohen Mittelkosten.

In sehr vitalen Beständen erzielt sogar eine zweimalige Anwendung mit Beloukha (2 x 16 l/ha) keine ausreichende Wirkung. Auch der Zusatz von Netzmitteln (zum Beispiel Äthasit oder Karibu) bringt nicht den gewünschten Erfolg.

Wirkungsvoller ist es, Beloukha (16 l/ha) nach dem Krautschlagen auszubringen. Eine hohe relative Luftfeuchte und Temperaturen von mindestens 10 °C verstärken den Effekt. Dabei sollte unbedingt die maximale Wasseraufwandmenge von 200 l/ha eingehalten werden. Wüchsiges Wetter bei Temperaturen über 20 °C im Anschluss an die Behandlung fördert die Wirkung. Bei über 25 °C sollte die Behandlung auf die Abendstunden verlegt werden.

Was ist noch erlaubt?

Die noch zugelassenen Mittel Quickdown, Shark und Beloukha sind deutlich langsamer und weniger wirksam als Reglone. Die Auflagen der einzelnen Mittel beschränken die Anwendungen zusätzlich.

Quickdown ist als Doppelanwendung nicht in Pflanzkartoffeln zugelassen und darf nach vorherigem Krautschlagen nur in mittelspäten bis sehr späten Sorten doppelt ausgebracht werden. Shark darf nur einmal und erst 14 Tage vor der Ernte eingesetzt werden. Bei Quickdown ist etwas mehr Spielraum: Es darf mit beginnender Laubblattvergilbung, beziehungsweise Laubblattaufhellung, bis 14 Tage vor der Ernte verwendet werden. Die Applikation von Beloukha ist nur nach vorherigem Krautschlagen zugelassen.

Um die Abreife einzuleiten und das Blätterdach zu öffnen, kann Quickdown 0,8 l/ha zusammen mit Toil 2 l/ha eingesetzt werden – abhängig von Sorte und Witterung gegebenenfalls mit halbierter Aufwandmenge. Die Indikationszulassung beschränkt sich in Pflanzkartoffeln auf eine einmalige Behandlung. Nach dem Krautschlagen ist eine Nachbehandlung mit Quickdown, Shark und Beloukha möglich.

Regulierung im Öko-Landbau

Im ökologischen Kartoffelanbau kann das Kraut mechanisch abgetötet werden – durch Abschlegeln, gegebenenfalls in Kombination mit dem thermischen Verfahren. Wann das Kraut beseitigt wird, hängt entscheidend vom Ziel der Maßnahme ab. Parameter wie Bodenfeuchte, Sortenempfindlichkeit und Witterung während und nach der Krautregulierung spielen eine Rolle.

Die zwei- oder dreiphasige Krautregulierung reduziert in der Regel die Gefahr von Gefäßbündelverbräunungen und Nabelendnekrosen. Um den Wiederaustrieb zu unterbinden, bedarf es intensiver Maßnahmen: Abflammen zur Abreifeeinleitung, Krautschlagen und mehrmaliges Abflammen zur Verhinderung des Wiederaustriebs. In einem Extremjahr muss bis zu viermal abgeflammt werden. Ob das ökologisch sinnvoll ist, sei dahingestellt.

Der Gasverbrauch beim Abflammgerät Hoaf liegt nach Erfahrungen der LTZ-Außenstelle bei einem Arbeitsgang mit einer Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h bei etwa 35 kg/ha. Schwierigerer abzureifende Sorten benötigen mindestens zwei, eher drei Arbeitsgänge in Kombination mit der mechanischen Krautminderung. Abflammen birgt eine hohe Brandgefahr und ist nicht für jeden Betrieb eine Alternative.

Frühes Abflammen birgt Risiken

Zu einem sehr frühzeitigen und mehrmaligen Abflammen des Wiederaustriebs rät das LTZ nur in der Pflanzkartoffelvermehrung mit hohen Vorstufen, primär wegen der Virusableitung. Die frühe Krautregulierung erhöht die Gefahr des Wiederaustriebs – vor allem bei alleinigem Krautschlagen und nachfolgendem Regen. Auch Abreife, Stickstoffversorgung und die Sorte haben einen Einfluss darauf.

Krautregulierte Bestände bedürfen regelmäßiger Kontrolle. Neu gebildete Triebe müssen sofort abgebrannt werden. Die Knollen wieder austreibender Kartoffeln reifen ungleichmäßig ab. Zudem befliegen Blattläuse bevorzugt diese Pflanzen, was Virusinfektionen begünstigt. Außerdem steigt die Gefahr eines Krautfäulebefalls. Der Pilz befällt dann auch leicht die Knollen.

Das mechanische Verfahren über Krautschlagen ist nicht für jeden Betriebszweig eine Lösung. Viele Praktiker sehen es kritisch. Vor allem in Pflanzkartoffeln ist es aus pflanzengesundheitlichen Gründen nicht immer möglich.

Ein weiteres Risiko sind die immer häufigeren Starkniederschläge. Nach dem Krautschlagen schwemmt der Regen die Dämme ab, was zu grünen Knollen führen kann.

Die LTZ-Außenstelle Donaueschingen will deshalb in den nächsten Jahren weitere kombinierte Verfahren prüfen, die das Abschwemmungen der Dämme bei Starkniederschlägen minimieren könnten. Dazu gehören das Teilkrautschlagen, das Öffnen des Blätterdachs durch Abflammen oder elektrophysikalische Sikkation, sowie eine abschließende Behandlung mit einem Sikkationsmittel (Abbrenner).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.