Bedarf nach regionalem Getreide

Der Schwerpunkt einer gut besuchten Tagung der Rettenmeier Mühle in Horb waren die Anforderungen der Lebensmittelverarbeiter an eine nachhaltige Getreideproduktion, die Qualität und die Marktaussichten. Dabei wurde deutlich, dass eine umweltgerechte Erzeugung eine zunehmend wichtige Rolle für die Verarbeiter spielt. Die Marktaussichten für die Ernte 2025 wurden positiv eingeschätzt. Dinkel gewinnt wieder deutlich an Attraktivität, nachdem die Preise in den letzten Jahren unter einem Überangebot litten.

von Dr. Hubert Sprich, Cornexo erschienen am 27.05.2025Markus Rettenmeier, Geschäftsführer, und Caroline Teufel, Getreideeinkäuferin der Rettenmeier Mühle, machten zu Beginn der Veranstaltung deutlich, dass die Nachfrage der Lebensmittelverarbeiter nach qualitativ hochwertigen und regional erzeugten Mehlen steigt. Um dieser Nachfrage nachzukommen, baut die Rettenmeier Mühle ihre Lager- und Mühlenkapazität weiter aus. Diese Investitionen machen deutlich: „Die Rettenmeier Mühle ist langfristig an heimischem Weizen, Dinkel und Roggen interessiert, dies bietet der hiesigen Landwirtschaft Planungssicherheit“, so Markus Rettenmeier. Bereits jetzt verarbeitet die Rettenmeier Mühle ausschließlich Weizen, Dinkel und Roggen aus Baden-Württemberg und bietet diese Mahlerzeugnisse unter der Marke „HeimatÄhre – 100 Prozent Ländle“ dem baden-württembergischen Bäckerhandwerk an. Beim Backweizen geht laut Frau Teufel die Entwicklung hin zu Sorten, die auch bei einem geringeren Proteingehalt eine hohe Backqualität aufweisen. Eigene Backversuche zeigten dies für die Sorten Asory und Euclide, für diese Sorten bezahlt die Rettenmeier Mühle gesonderte Aufschläge.

Umweltgerechter und rentabler Getreideanbau

Ein umweltschonender und gleichzeitig rentabler Getreideanbau ist möglich, machte Johannes Biesinger, der Pflanzenproduktionsberater des Landkreises Tübingen, deutlich. Getreide muss in eine sinnvolle Fruchtfolge eingebettet werden, dann lassen sich häufig auftretende Probleme wie ein starker Ackerfuchsschwanzdruck, Halmbruch oder Mutterkornbefall bereits im Vorfeld weitgehend vermeiden. Insbesondere der Wechsel von Sommerungen und Winterungen und die Auflockerung enger Getreidefruchtfolgen durch Blattfrüchte wie Erbsen, Ackerbohnen, Raps oder Kartoffeln machen es möglich, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sortenwahl; hier ist neben dem Ertrag auch die Krankheitsanfälligkeit und die Standfestigkeit dringend zu beachten. Dabei sollte die Anfälligkeit der Sorte gegenüber den in der Region häufig auftretenden Krankheiten die Bundessortenamts-Note 5 nicht überschreiten. Natürlich muss die Qualität der angebauten Sorte auch den Bedürfnissen der regionalen Mühle entsprechen, daher sollte die Sortenwahl auch mit dem Abnehmer abgesprochen werden, so Biesinger.

Pflanzenschutz und Mykotoxine im Getreideanbau

Johannes Biesinger appellierte an die anwesenden Getreideproduzenten, möglichst nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Eine entsprechende Einstufung findet man im amtlichen Pflanzenschutzratgeber. Ein umweltschonender und gleichzeitig rentabler Anbau von Qualitätsgetreide für die regionalen Mühlen ist nach Biesinger trotz der sich kontinuierlich verschärfenden Umweltauflagen weiterhin möglich.

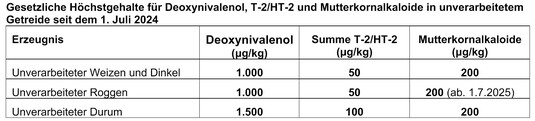

Höchstwertüberschreitungen bei Mykotoxinen als Folge einer Fusarium- oder Mutterkorninfektion spielen durch die Absenkung der zulässigen Werte in unverarbeitetem Getreide eine zunehmende Rolle bei der Getreideerfassung. Dr. Hubert Sprich von der Cornexo-Mühle im pfälzischen Freimersheim machte deutlich, dass Ährenfusarium und Mutterkorn möglichst vorbeugend im Anbau angegangen werden müssen. In den letzten Jahren ist ein zunehmender Befall mit diesen Pilzkrankheiten in allen Getreidearten zu beobachten.

Fallen ab der Milchreife Rotverfärbungen an der Ähre beziehungsweise eine partielle Weißährigkeit auf, die auf einen Fusariumbefall hinweisen, sollte, sobald die Druschfähigkeit erreicht ist, mit der Ernte begonnen werden. Außerdem sollte beim Drusch durch eine stärkere Windeinstellung versucht werden, leichtere fusariumbefallene Körner zu entfernen. Wer Brotweizen anbaut, sollte nur Sorten mit einer geringen Ährenfusariumanfälligkeit (Bundessortenamts-Note kleiner als 5) anbauen, so Sprich.

Reduzierung von Fusarium- und Mutterkorninfektionen

Aus Laborversuchen ist laut Sprich bekannt, dass Triazol-Fungizide nicht nur eine reduzierende Wirkung auf Fusariumpilze haben, sondern auch das Wachstum des Mutterkornpilzes stoppen können. Bei einer termingerechten Ährenbehandlung mit diesen Wirkstoffen in der Blüte gegen Fusarium ist daher auch eine Nebenwirkung gegen Mutterkornbefall zu erwarten. Mutterkorn befällt zwar in erster Linie Fremdbefruchter wie Roggen, kann aber bei feucht-kühler Witterung und damit einer langen Getreideblüte auch Selbstbefruchter wie Weizen und Dinkel infizieren. Dies wurde im letzten Jahr deutlich.

Eine effektive Maßnahme zur Reduzierung von Mutterkorninfektionen ist nach Hubert Sprich eine nicht zu enge Getreidefruchtfolge, da die Mutterkorn-Sklerotien nur etwa zwei Jahre im Boden überdauern können. Außerdem reduziert eine konsequente Ungrasbekämpfung im Getreidebestand sowie das Mulchen der Randstreifen die Infektionsgefahr, da die Infektion häufig durch Sporen von bereits infizierten Gräsern ausgeht.

Nachhaltiger Getreideanbau und CO2-Fußabdruck

Karlheinz Müller von der Bindewald-Gutting Mühlengruppe machte deutlich, dass die großen Lebensmittelverarbeiter zunehmend Wert auf einen nachhaltigen Getreideanbau legen. Dabei steht der CO2-Fußabdruck je Tonne Getreide im Fokus. Nach Müller liegt der Schlüssel für einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck bei der Stickstoffdüngung, die bei Einrechnung der energieintensiven Düngerherstellung fast zwei Drittel der Treibhausgasemissionen im Getreideanbau verursacht. Durch den Einsatz von mit regenerativer Energie erzeugtem Stickstoffdünger kann der CO2-Fußabdruck bei Getreide um etwa 30 Prozent reduziert werden. Derzeit sind diese Stickstoffdünger, die überwiegend in Norwegen mit Energie aus Wasserkraft erzeugt werden, jedoch noch nicht wirtschaftlich; dies könnte sich aber bald ändern.

Marktentwicklung und Ernteprognosen

Zum Abschluss ging Karlheinz Müller auf die Marktentwicklung ein. Aktuell sind die Mühlen bis zur neuen Ernte ausreichend mit Getreide versorgt, das erklärt die sehr geringe Preisdifferenz für eingelagertes Getreide gegenüber der kommenden Ernte. Die Preise für die neue Ernte werden wesentlich vom weiteren Wetterverlauf bestimmt und können daher im Laufe der Vegetationsperiode deutlich schwanken. Die Märzschätzung des Deutschen Raiffeisenverbandes geht von einer Erntemenge bei Winterweizen von 20,9 Millionen Tonnen aus; das wäre ein Plus von über 3 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Auch bei Roggen und Dinkel wird für 2025 eine höhere Erntemenge prognostiziert, so Müller. Insgesamt haben sich die Aufschläge für gute Qualitäten gegenüber den Vorjahren wieder erhöht, sodass der Anbau von A- und E-Weizen an Rentabilität gewonnen hat. Außerdem wurden die Vorräte bei Dinkel weitgehend abgebaut, damit hat Dinkel wieder deutlich an Attraktivität gewonnen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.