Ab Januar bleibt die Spitze dran

- Veröffentlicht am

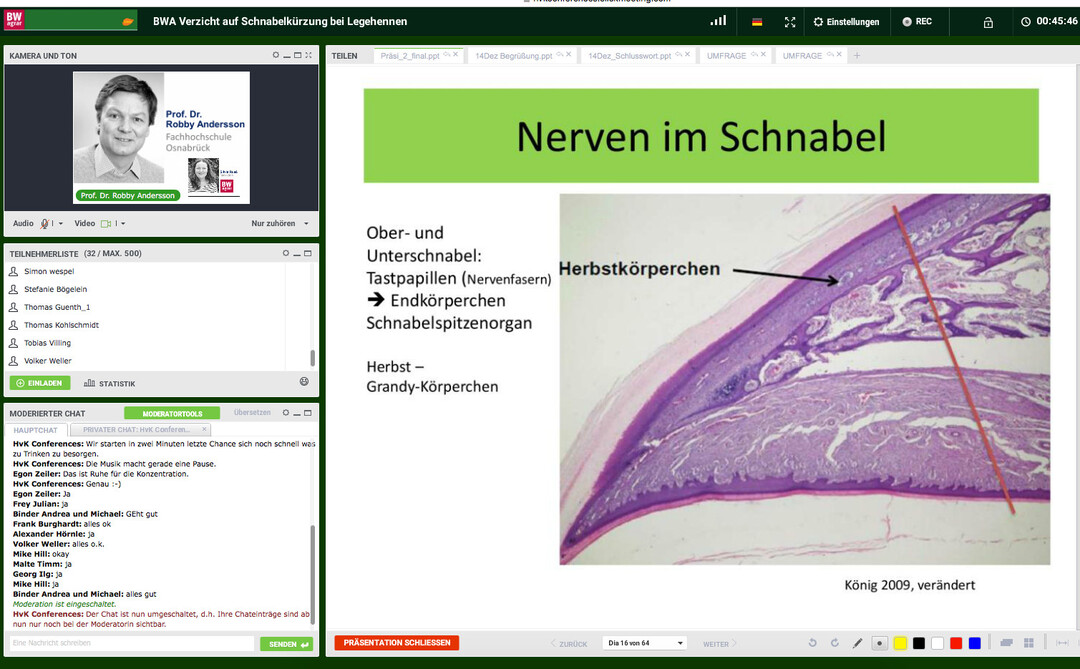

Eines ist klar: Mit dem Schnabelkürzen wurde eine Ausnahme aus dem Tierschutzgesetz zur Regel gemacht, erklärte Prof. Robby Andersson gleich zu Beginn seines 50-minütigen, virtuellen Vortrags. Die Kappung der Schnabelspitze falle unter „Amputation“ und dürfe nur aus wichtigen Gründen erfolgen. „Meine persönliche Einschätzung ist, dass Eingriffe am Tier in Europa keine Zukunft haben“, so Prof. Andersson. Das Kürzen des Schnabels sei nicht vergleichbar mit dem Fingernägel schneiden. In der Schnabelspitze verlaufen zahlreiche Nervenenden, stellte Prof. Andersson klar. Damit selektieren die Tiere gewöhnlich ihr Futter und ertasten, was genießbar ist. Beim Kürzen des Schnabels werden diese Nervenenden gekappt. Das löse Schmerzen aus. „Ob nur kurz- oder sogar langfristig – als sogenannter Phantomschmerz – ist noch nicht geklärt“, so der Referent, der seit vielen Jahren an der Hochschule Osnabrück und in zahlreichen Projekten mit der Tierärztlichen Hochschule in Hannover zu diesem Thema forscht.

Hier gehts zum Video-Mitschnitt

Jeder Vogel pickt

Fakt sei aber: Vögel picken. „Selbst die Friedenstaube ist rabiat“, sagte Prof. Andersson. So habe das Schnabelkürzen auch nur zu einer Verminderung von Kannibalismus und Federpicken geführt. Beides sei trotz gekappten Spitzen weiterhin feststellbar gewesen. Zum einen als Verhaltensstörung, zum anderen wegen Mängeln in der Nährstoffversorgung oder Futterstruktur. Hühner fressen die Federn ihrer Artgenossen nicht, weil ihnen Proteine fehlen, sondern um den Fasergehalt im Futter auszugleichen, nannte Prof. Andersson einen Grund des Federpickens. Meist sei es aber eine Verhaltensstörung. Was der Auslöser ist, lässt sich nicht genau benennen. Kannibalismus und Federpicken lassen sich in allen Haltungssystemen feststellen. Einige Parameter wurden allerdings ausgemacht, und hier müssten die Hühnerhalter ansetzen. Wichtig sei, dass die Bedingungen für die Hühner in Aufzucht und Haltung möglichst gleich sind. „Die Tiere müssen den Umgang mit dem Haltungssystem lernen können“, riet Prof. Andersson.

„Sie müssen jede Unterversorgung im Stall vermeiden“, so Prof. Andersson. Häufig werde beispielsweise der Einsatz der Aminosäure Methionin reduziert, um die Eier in einer gefragten Gewichtsklasse zu halten. „Das ist ein gewaltiger Risikofaktor für Verhaltensstörungen“, warnte der Referent. Ebenso wie der Einsatz von Ersatzstoffen, beispielsweise während die Federn ausgebildet werden.

Natrium im Futter

„Achten Sie auf ausreichend Natrium in der Futtermischung“. Das ist oft ein wichtiger Ansatzpunkt. Der Magnesiumbedarf hingegen werde meistens mit der Nahrung ausreichend gedeckt. Kurzfristig könne damit aber eine Verhaltensstörung gemindert werden. Was ebenfalls zu Kannibalismus führe sei eine unzureichende Gewichtsentwicklung. „Das Zielgewicht der Henne muss in der 25. Woche erreicht sein“, mahnte der Geflügelspezialist, „sonst gibt es Probleme“.

Ein weiterer Aspekt ist das Sehen der Vögel. Nicht nur die Farbwahrnehmung, sondern auch dieAnzahl der Bilder, die pro Sekunde erfasst werden. Bereits eine 40 Watt-Glühbirne nehmen Hühner als flackerndes Licht wahr. Das menschliche Auge ist dafür zu träge. Und Vorsicht: Bei Änderungen der Stallbeleuchtung reagieren Legehennen: Das festgelegte Lichtprogramm müsse daher die gesamte Legedauer hindurch gefahren werden.

Dringend notwendig sei zudem Beschäftigungsmaterial. Nur so können die 15.000 Pickschläge, die das Vogeltier täglich ausführen will, bedient werden. Wer all diese Parameter beachtet, könne Kannibalismus und Federpicken bei Legehennen häufig reduzieren.

Exkurs: Kein deutscher Alleingang

Der Verzicht aufs Schnabelkürzen ist kein deutscher Alleingang, wie Professor Andersson betonte. Ab 1. September 2018 sei es eine Anforderung des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT), um Eier in den Handel zu bringen. In Österreich und Skandinavien sei der Verzicht aufs Schnabelkürzen längst Standard. Der Handel könne also bereits heute auf andere Beschaffungsmärkte für seine Eier zurückgreifen.

Den Video-Mitschnitt des Online-Seminars gibt es zum Nachhören und Schauen unter

www.bwagrar.de, Webcode: 5199564

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.