Vorder- und Hinterwälder

Viele Biobetriebe setzen auf die Traditionsrasse

Die beiden Regionalrassen Vorder- und Hinterwälder werden mit unterschiedlichen Anteilen in der Milch- und in der Mutterkuhhaltung gehalten. Insgesamt sind es knapp 10.000 Kühe in 692 Betrieben. Die Leistungsdifferenz beträgt 2.355 Kilogramm zugunsten der Vorderwälder.

- Veröffentlicht am

Die Gebietskulisse der beiden Rassen ist deutlich unterschiedlich. Über 81 Prozent der Hinterwälderkühe sind Mutterkühe, bei den Vorderwäldern nur knapp 20 Prozent. Hinterwälder werden im Regelfall auch in der Mutterkuhhaltung in Reinzucht gehalten. Bei den Vorderwäldern wird überwiegend mit einem Fleischrinderbullen gekreuzt. Die Faktmaßnahme der Förderung gekörter Bullen hat sein Ziel der Inzuchtvermeidung erreicht, bei den Hinterwäldern wurden 64 Bullen aus neun Linien gekört, nochmals vier mehr als im Vorjahr. Bei den Vorderwäldern waren es 80 Zuchtbullen. Fünf Testbullen aus fünf Linien konnten den Donaueschinger Märkten ausgewählt werden. Mit Pigdian II gelangte Mitte des Jahres ein neuer Bulle in den Zweiteinsatz.

Führende Rassen im Biobereich

Bei den Wälderrassen gibt es viele Biobetriebe, 74 Vorder- und elf Hinterwälderbetriebe. Fast jede dritte Wälderkuh wird in biologischer Wirtschaftsweise gehalten. Bei den Hauptrassen ist der Anteil viel geringer, zum Beispiel bei Fleckvieh ist jede zehnte eine Biokuh. Klar, Grünlandstandorte wie der Schwarzwald sind natürlich auch prädestiniert dafür. Die Milchleistung dieser Wälderbiobetriebe unterscheidet sich minimal von allen Wälderbetrieben. Bei den Hauptrassen sind die Unterschiede wesentlich höher, von 18 bis zu 38 Prozent.

Maße und Gewichte sind entscheidend

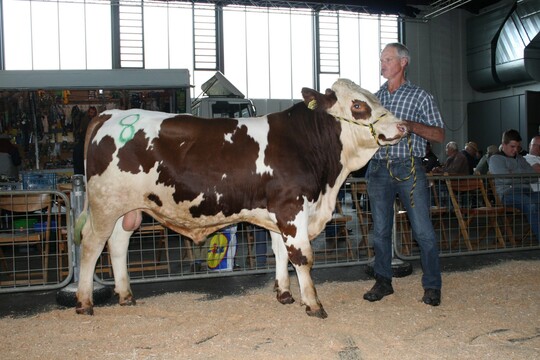

Die Besonderheit der beiden Rassen sind ihre Maße und Gewichte, die sie befähigen, die Schwarzwaldhänge zu beweiden. Die Vorderwälderkühe der Raitenbucher Schau 2016 kamen auf 137,7 Zentimeter im Widerrist und 587 Kilogramm Gewicht. Damit bestätigt sich das Zuchtziel mit 138 Zentimeter Widerrist und 550 bis 650 Kilogramm Gewicht bei ausgewachsenen Kühen. Hinterwälder lagen 2014 im Gewicht etwas über dem Zuchtziel. Um die Feinknochigkeit der Hinterwälder zu dokumentieren wird bei den Körungen seit einigen Jahren der Röhrbeinumfang gemessen. 65 Bullen kamen auf 18,8 Zentimeter Umfang. Die Variation ist relativ gering.

Langlebigkeit ist verankert

Die Hinterwälder sind in punkto Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Fundamentqualität Spitze im Rassenvergleich, im Zellgehalt liegen Sie am Ende der Rangierung. Mit 8,0 Jahren Abgangsalter liegen sie 2,4 Jahre über dem Mittelwert. Die Vorderwälder landen nach den Hinterwäldern auf dem zweiten Platz hinsichtlich Langlebigkeit, mehr als jede vierte Kuh steht in der fünften und weiteren Laktation, die anderen Rassen liegen zwischen jeder fünften und nur jeder achten Kuh. Leider ist der Zellgehalt der Vörderwälderkühe mit 214.000 über den Durchschnitt aller Kühe in Baden-Württemberg von 208.000 gerutscht.

Doppelnutzung wichtiger Punkt der beiden Rassen

Die Doppelnutzung ist bei beiden Rassen bedeutsam. Dies sieht man bei den Vorderwäldern an den Bullenkälbern. Deren Qualität hat sich durch die Selektion gut bemuskelter Test- und Deckbullen kontinuierlich verbessert. Aktuelle Vermarktungszahlen über die EZG „Junge Weiderind“ zeigen, dass alle Absetzer vom Betrieb Familie Dorer in Schollach die geforderte Handelsklasse R und die günstige Fettstufe 2 und einmal 1 erzielten.

Erbfehlertest seit Mai 2016 vorhanden

Die Vorderwälderrasse ist betroffen von einem Erbfehler, der unvollständigen Haut- und Haarbildung, Fachbegriff Epidermolysis bullosa. Die Kälber müssen leider notgetötet werden. Stammvater ist Sypland Officer, der 1951 als Ayrshirebulle geboren wurde und zur Linienerweiterung Ende der 1960 er Jahre als Bullenvater die B- Linie begründete. Eine erste Welle dieser Kälber wurde in den 1980 er Jahren geboren, dann war es ruhig. 2015 häuften sich die Fälle wieder. Grund war, dass der stark eingesetzte Piras Anlageträger ist und nun auch auf Mutterseite viele P- Abstammungen vorhanden sind.

Denn zur Erbfehlerausbildung kommt es nur, wenn sowohl Vater wie auch Mutter Anlageträger sind und zwar mit einer Viertel Wahrscheinlichkeit. Anhand von Ohrstanzproben von Müttern, Erbfehlerkälbern und dem Sperma der Väter ist es an der TU München innerhalb von einem halben Jahr gelungen, einen Gentest zu entwickeln, mit dem Anlageträger erkannt werden können. In den Testeinsatz gelangen nur noch freie Tiere und die Bullenprüfstation wird ebenfalls nur noch mit freien Tieren beschickt.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.