IBR: Weniger Überwachungsuntersuchungen nötig

Baden-Württemberg gilt seit vielen Jahren als seuchenfrei in Bezug auf die wirtschaftlich bedeutende Rinderseuche Infektiöse bovine Rhinotracheitis (IBR, auch BHV-1 genannt). Aufgrund dieser langjährigen Seuchenfreiheit ermöglicht das EU-Recht, den Umfang der Überwachungsuntersuchungen nun abzusenken. Die Anpassung erfolgt risikobasiert unter Berücksichtigung der Betriebsart.

von Dr. Hans-Jürgen Seeger, Euter- und Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg Quelle Dr. Hans-Jürgen Seeger, Rindergesundheitsdienst, Aulendorf erschienen am 20.05.2025In Mutterkuh- und Aufzuchtbetrieben, die Rinder zur weiteren Nutzung an andere Betriebe abgeben, wird der Zeitraum für die durchzuführenden Blutentnahmen von bisher jährlich auf eine stichprobenartige Untersuchung der Tiere alle drei Jahre verlängert. Für Landwirte bedeutet diese Intervalländerung eine Erleichterung, da nun die Überwachungsuntersuchung auf IBR zusammen mit Brucellose und Leukose anhand einer Probenahme im Abstand von drei Jahren durchgeführt werden kann. Eine Übersicht zu den Neuregelungen gibt die Tabelle.

Erleichterung für Landwirte

Das Intervall für die Überwachung von Brucellose und Leukose konnte bereits Ende 2021 auf drei Jahre umgestellt werden. Somit hängt der Zeitpunkt für die nächste fällige Kombi-Kontroll-Untersuchung eines Betriebes davon ab, in welchem Jahr die letzte Untersuchung auf Brucellose/Leukose durchgeführt wurde. Die Betriebe werden von ihrem zuständigen Veterinäramt oder dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt (STUA) Aulendorf – Diagnostikzentrum rechtzeitig vor Fälligkeit der nächsten Untersuchung informiert. Beispielsweise muss ein Betrieb, bei dem zuletzt im Jahr 2024 auf Brucellose/Leukose untersucht wurde, erst wieder im Jahr 2027 seinen Betrieb mit einer Blut-Stichprobe auf Brucellose, Leukose und IBR untersuchen lassen.

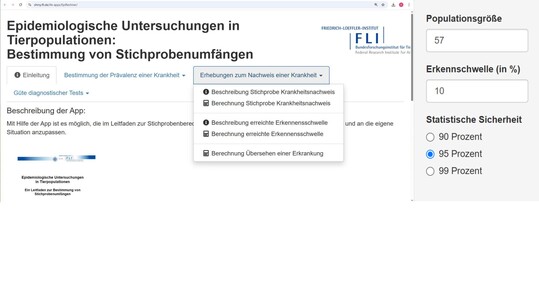

Die Stichprobenuntersuchung ist so durchzuführen, dass eine Infektion von zehn Prozent (%) der Tiere mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % festgestellt werden kann. Der Stichprobenumfang hängt somit von der Bestandgröße ab und umfasst maximal 29 Proben. Abhängig von der Betriebsart wird die Stichprobe auf alle Tiere des Bestandes oder auf die Anzahl der gehaltenen Tiere im Alter von über zwölf Monaten bezogen. In der Tabelle sind exemplarisch einige Richtwerte zum Stichprobenumfang aufgelistet. Die Berechnung des tatsächlichen Stichprobenumfangs (siehe Abbildung 2) kann online unter https://shiny.fli.de/ife-apps/EpiRechner/ bei dem Reiter „Erhebungen zum Nachweis einer Krankheit“ im Menüpunkt „Berechnung Stichprobe Krankheitsnachweis“ erfolgen.

Weiterverbreitung im Blick

Durch die epidemiologischen Auswertungen der IBR-Ausbrüche in Deutschland seit der Zuerkennung der IBR-Freiheit 2017 sind die maßgeblichen Risikofaktoren für einen Viruseintrag in Betriebe und für die Verbreitung bekannt:

Hoher Tier-, Vektoren- (Geräte, Transportfahrzeuge) und Personenverkehr mit Lücken in der Biosicherheit und im Hygienemanagement.

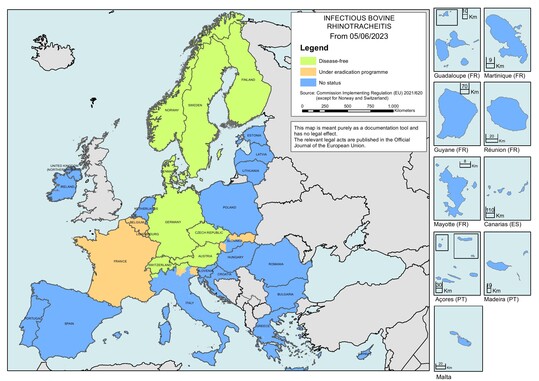

Verbringungen von Rindern aus Mitgliedsstaaten oder assoziierten Staaten ohne IBR-freien Status beziehungsweise Betriebe mit Standorten/Tieraufenthalten im Ausland (siehe Abbildung 1).

Zusammentreffen von Rindern unterschiedlicher Herkunft (zum Beispiel Auktionen, Schauen).

Überdurchschnittliche Betriebsgröße und kurze Verweildauer im Betrieb (zum Beispiel Fresserbetriebe).

Weitere Informationen zur IBR können die Veterinärämter, die Rindergesundheitsdienste der TSK Baden-Württemberg sowie das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt (STUA) Aulendorf – Diagnostikzentrum erteilen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.