Düngen auf Basis von Bodenanalysen

Erst untersuchen, dann düngen

Wie hängen Bodenuntersuchung und Düngebedarf zusammen? Welche Rolle spielen Kationenaustausch und pH-Wert im Boden? Wie kann der Düngebedarf möglichst sicher ermittelt werden? Auf diese Fragen antwortete Dr. Frank Lorenz von der LUFA Nord-West, Oldenburg, bei der Düngefachtagung des Landesarbeitskreises für Düngung (LAD) Südwest am 5. November 2025 in Bretzfeld-Bitzfeld (Hohenlohekreis).

Dr. Frank Lorenz ist in der LUFA Nord-West in Oldenburg, einem Geschäftsbereich der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, verantwortlich für Marketing und Vertrieb sowie die landwirtschaftliche Beratung. Für BWagrar gibt er Hinweise zur Bodenanalyse und Düngung.

von Heiner Krehl Quelle Dr. Frank Lorenz, LUFA Nord-West, Oldenburg erschienen am 21.11.2025Die Minimumtonne nach Justus von Liebig (1803-1873) zeigt: Der Nährstoff, der im Verhältnis zum Bedarf am knappsten ist, begrenzt das Pflanzenwachstum. Wichtig für die landwirtschaftliche Praxis ist es deshalb zu wissen: Reichen die im Boden vorhandenen Nährstoffgehalte für optimale Erträge und Qualitäten aus? Und falls nicht: Wie viel muss von welchem Nährstoff wann und wie zu welcher Kultur gedüngt werden? Bevor also gedüngt wird, sind diese Fragen zu klären. Dazu bedarf es aussagekräftiger Bodenuntersuchungen. Zudem ist zu berücksichtigen: Pflanzen können über ihre Wurzeln nur gelöste Nährstoffe aufnehmen.

Feldversuche für Düngeempfehlungen entscheidend

Mit der Nmin-Methode wird beispielsweise der Gehalt an verfügbarem mineralisierten Stickstoff im Boden bestimmt. Die CAL-Methode bewährt sich bei Phosphor und Kalium. Bei ihr wird eine Calcium-Acetat-Lactat-Lösung (CAL) zur Extraktion des pflanzenverfügbaren Phosphors und Kaliums aus Bodenproben eingesetzt. „Feldversuche zeigen, welche Methode aussagekräftig ist“, erklärt Dr. Frank Lorenz. Gemessen wird die Aussagekraft mit dem Bestimmtheitsmaß, das bei der CAL-Methode mit 77 Prozent einen relativ guten Wert aufweist.

„Steigerungsversuche sind für Düngeempfehlungen entscheidend“, unterstreicht der Fachmann von der LUFA Nord-West. Und zwar „Feldversuche über mehrere Jahre auf unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Kulturen, bei unterschiedlichen Bodennährstoffgehalten“, betont er.

Konzepte zur Ermittlung des Düngebedarfs

Die VDLUFA-Methode, international auch ‚Buildup and Maintenance (B & M)‘ genannt, ist ein bei uns gängiges Konzept zur Düngebedarfsermittlung. Es soll den Aufbau und Erhalt des Nährstoffvorrates im Boden sichern. Angestrebt wird dabei der Aufbau eines Bodenvorrats über einem kritischen Wert und die Ergänzung der abgefahrenen Nährstoffe.

‚Soil Balancing‘ als Methode zur Düngebedarfsermittlung wurde in den USA entwickelt und untersucht die Belegung der Austauscher im Boden mit basischen Kationen und deren Verhältnis zueinander. Als Messgröße dient die ‚Base-Cation Saturation Ratio (BCSR)‘. Angestrebt wird beim ‚Soil Balancing‘ ein ideales Verhältnis zwischen den basischen Kationen (positiv geladen) an den Austauschern: 60-70 % Ca2+, 10-20 % Mg2+, 3-5 % K+, 1 % Na+, 10-15 % H+ und 2-4 % andere Kationen. Zudem soll die Bodensäure weitgehend neutralisiert werden.

Die Bindungsstärke der Kationen Ca++, Mg++, K+, Na+ sowie H+ nimmt in der genannten Reihenfolge ab. Das zweifach positiv geladene Calcium-Ion hat also die größte, das einfach positiv geladene Wasserstoff-Kation die niedrigste Bindungsstärke an den Tonmineralen. Der Kationenaustausch im Boden wirkt zugleich als Nährstoffspeicher, Nährstoffpuffer und Strukturbildner. Der Standort mit seiner speziellen Bodenart bestimmt die Austauschkapazität und Kationenbelegung. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Standorten. „Eventuelle Imbalancen würden einen extremen Aufwand erfordern, um korrigiert zu werden“, betont Dr. Frank Lorenz.

Ca : Mg-Verhältnis für Ertrag nicht so wichtig

In Feldversuchen wurde die Auswirkung der Calciumversorgung auf die Ertragsfähigkeit von leichten Böden untersucht. Bei zunehmender Basensättigung und steigender Ca-Belegung an den Tonmineralen zeigte sich dabei kein Ansteigen des Ertrags. Ähnlich war das Ergebnis aus Versuchen zur Wirkung hoher Kalkgaben bei optimal eingestelltem pH-Wert. Je leichter der Boden ist, desto mehr kann der Ionenbesatz durch Düngung beeinflusst werden, desto mehr können Nährstoffe allerdings auch ausgewaschen werden. Deshalb sollte auf Sandböden keine hohe Düngung oder Vorratsdüngung ausgebracht werden, empfiehlt Lorenz. In den Feldversuchen zeigte sich auf unterschiedlichen Böden keine Reaktion auf Ca : Mg-Ungleichgewichte. Eine Erklärung sind die im Vergleich zur Aufnahme durch die Pflanze relativ hohen Ca- und Mg-Gehalte in der Bodenlösung. Zudem ist die Aufnahme von K zwei- bis viermal höher als die von Ca und Mg.

pH-Wert für Ertrag von großer Bedeutung

Versuche überwiegend in den USA ergaben keinen Effekt des ‚Soil Balancing‘ auf Ertrag, Produktqualität und Bodenqualitäts-Indikatoren. Vielmehr zeigte der pH-Wert einen stärkeren Einfluss auf den Ertrag als das Ca : Mg-Verhältnis. ‚Soil Balancing‘ und mengenbasierte Nährstoffuntersuchung werden in den USA oft ergänzend angewendet. Denn Landwirte verstehen dort unter „Soil Balancing“ nicht allein die Optimierung von Nährstoffverhältnissen, sondern zugleich die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit insgesamt, erklärt der LUFA-Fachmann. So führten letztlich beide Wege zum gleichen Ziel.

1-> Gezielt beproben und untersuchen. -> Die fünf ‚R‘ der effizienten Nutzung von Düngern befolgen: richtiger Dünger, richtige Menge, richtiger Zeitpunkt, richtige Platzierung und richtige Voraussetzungen. -> Kontrolle durch On-Farm-Versuche und Pflanzenanalyse. -> Düngeempfehlungen auf Grundlage einer Bodenanalyse werden am sichersten aus regionalen Feldversuchen abgeleitet. -> Basensättigung und Ca : Mg-Verhältnis beeinflussen den Ertrag kaum. Ein standortgerechter pH-Wert sichert meistens eine ausreichende Ca-Versorgung. -> Die Bodenanalyse ist ein wichtiger Baustein zur Förderung und zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Sie entfaltet ihre Wirkung nur im integrierten System.

BWagrar: Welche Methoden zur Untersuchung von Böden empfehlen Sie? Lorenz: Unter unseren Boden- und Klimabedingungen ist für Stickstoff die Nmin-Methode zur Düngebedarfsermittlung verbreitet. Die CAL-Methode eignet sich zur Untersuchung von Phosphor und Kalk mittels eines Calcium-Acetat-Lactat-Extrakts. Für Magnesium eignet sich Calciumchlorid-Lösung als Extraktionsmittel, für Mikronährstoffe die CAT-Methode. Diese Methoden haben sich für die jeweiligen Nährstoffe unter unseren Boden- und Klimabedingungen als am geeignetsten erwiesen. BWagrar: Können sie kurz erklären, wie der Kationenaustausch im Boden funktioniert? Lorenz: Die Tonminerale im Boden verfügen über negative Ladungen. Die Kationen, also die positiv geladenen Atome, wie Calcium, Kalium, Magnesium oder Natrium, sind in der Lage, an diese negativen Ladungen anzudocken. Dazu gehört natürlich noch die Säure, die im Boden immer vorhanden ist, allein schon aus den Ausscheidungen der Pflanzen und der Mikroorganismen.

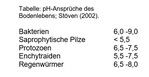

Die Säure, also H+, kann die Austauschplätze an den Tonmineralen besetzen. Diese Besetzung der Tonminerale verläuft reversibel, das heißt, wenn ich eine Düngung vornehme, zum Beispiel Kalium dünge, dann kann das Kalium das Calcium von den Austauschern verdrängen. Das ist eine Frage der Konzentration in der Bodenlösung, der Aufnahme durch die Pflanzen und des Kationenbelages am Austauscher. BWagrar: Welche Bedeutung hat der pH-Wert für die Düngung? Lorenz: Der pH-Wert hat große Bedeutung. Manche Pflanzen reagieren sehr stark auf unterschiedliche pH-Werte. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Verfügbarkeit von Nährstoffen in Abhängigkeit vom pH-Wert schwankt. Der optimale pH-Wert hängt von der Bodenart ab und liegt im Bereich zwischen 5,5 und 7. Die Nährstoffverfügbarkeit spielt dabei eine wichtige Rolle.

„Kalium kann Calcium an den Tonmineralen verdrängen“ Dr. Frank Lorenz, LUFA Nord-West

Auf leichten Böden benötigen wir einen etwas niedrigeren pH-Wert, da auf ihnen aufgrund ihrer geringen Nährstoffgehalte schnell Elemente nicht mehr verfügbar sein können. Wenn der pH-Wert auf Sandböden relativ hochgeht, ist zum Beispiel Manganmangel ein Symptom davon, aber auch andere Elemente können dann in der Aufnahme blockiert werden. BWagrar: Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung liegen vor. Wie ermittelt nun der Landwirt den Düngebedarf? Lorenz: Der Landwirt erhält vom Labor eine Düngeempfehlung, in der Regel Kilogramm Reinnährstoff je Hektar in Abhängigkeit von der Kultur. Dabei werden Kulturarten-Gruppen gebildet, wie Getreide, Zuckerrüben oder Kartoffeln.

„Sandböden benötigen niedrigeren pH-Wert“ Dr. Frank Lorenz, LUFA Nord-West

Aus dieser Düngeempfehlung erstellt der Landwirt eine Düngebedarfsermittlung. Das heißt, der Düngebedarf errechnet sich aus dem Bedarf, den die Pflanzen haben, abzüglich der Nährstoffe, die durch andere Nährstoffträger zugeführt werden, wie zum Beispiel Gülle oder Stroh. Was übrig bleibt, ist die Menge, die mineralisch dazu zu düngen ist.

„Mineraldüngermenge gleich Pflanzenbedarf minus Zufuhr aus organischen Stoffen“ Dr. Frank Lorenz, LUFA Nord-West

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.