So gelingt der Vegetationsstart

Eine gezielte Blattdüngung mit den ersten Pflanzenschutzmaßnahmen legt den Grundstein für die Ertragsbildung. Um diese Maßnahme sinnvoll zu gestalten, ist einiges zu beachten.

von Felix Schopp, Landeskreis der Berater der Düngeindustrie Südwest erschienen am 27.01.2025In der Praxis werden oft die Begriffe Blattdüngung und Flüssigdüngung in einen Topf geworfen. Das ist falsch, denn bei der Flüssigdüngung werden größere Nährstoffmengen (meist Stickstoff) in flüssiger Form ausgebracht. Ziel dieser Maßnahme ist, dass der Nährstoff von den Blättern abtropft und anschließend, wie bei festen Düngemitteln, über die Wurzeln aufgenommen wird. Bei der Blattdüngung hingegen gelangen die Nährstoffe direkt ins Blatt und entfalten dort ihre Wirkung.

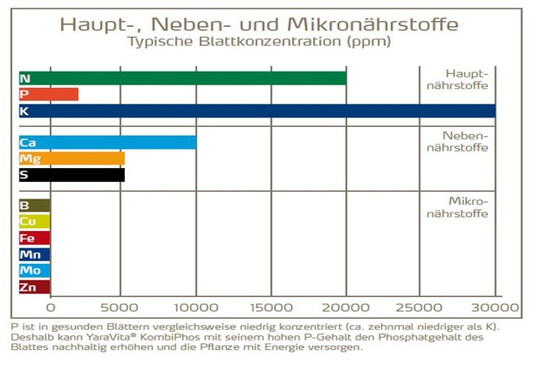

Der Nachteil der Blattdüngung ist, dass immer nur geringe Nährstoffmengen ausgebracht und aufgenommen werden können. Ziel ist, mit diesen geringen Mengen die Nährstoffkonzentration im Blatt zu erhöhen. Dies ist jedoch nicht mit allen Nährstoffen möglich. Denn einige Nährstoffe sind von Haus aus im Blatt höher und andere niedriger konzentriert (Abb. 1).

Abb. 1 macht deutlich, bei welchen Nährstoffen vorrangig mit einer Blattdüngung angesetzt werden kann. Eine von Haus aus geringe Blattkonzentration kann mit einer geringen Menge an Nährstoffen übers Blatt leicht verschoben werden:

- Mikronährstoffe liegen in geringer Konzentration in den Blättern vor und können daher einfach übers Blatt gedüngt werden. Aber Vorsicht: Bor zum Beispiel ist in den Pflanzen nur mit dem Wasserstrom verlagerbar. Eine Blattdüngung erreicht daher nicht das Wurzelwerk. Daher sollte bei diesem Nährstoff auch immer etwas über den Boden gedüngt werden, beispielsweise mit der ersten Stickstoffdüngung.

- Phosphat ist für einen Hauptnährstoff gering in den Blättern konzentriert. Eine Blattdüngung verschiebt daher die P-Konzentration stark. Hinzu kommt eine schlechte Aufnahme über den Boden im zeitigen Frühjahr. Zu diesem Zeitpunkt macht daher eine P-Blattdüngung gerade bei schwachen Beständen Sinn. Sie ersetzt allerdings nie die Grunddüngung mit Phosphat.

- Die anderen Haupt- und Sekundärnährstoffe eignen sich weniger für eine Blattdüngung. Blattdüngemaßnahmen decken hierbei immer nur Bedarfsspitzen. Hier erfolgt die Aufnahme vorrangig über die Wurzeln.

Wie gelangen Nährstoffe an die Pflanzenwurzel?

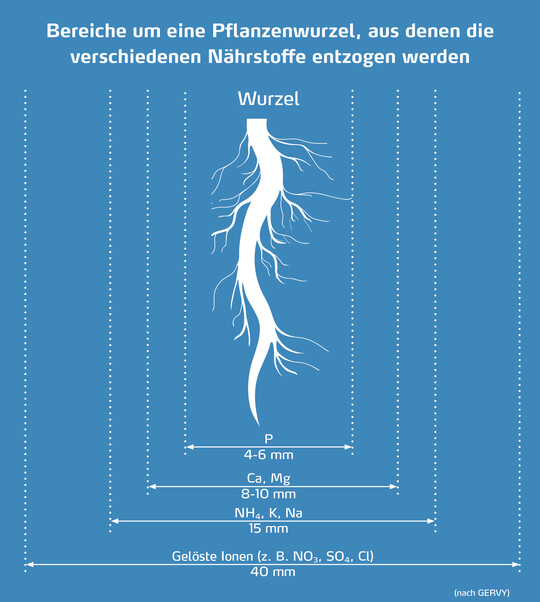

Die Aufnahme von Nährstoffen an der Wurzel erfolgt über aktive Komponenten (Kanäle, Transporter oder Pumpen) oder passiv mit dem Massenstrom. Die im Wasser gelösten Ionen wie Nitrat, Sulfat und Kalium werden relativ einfach mit dem Wasserstrom an die Pflanzenwurzel transportiert und aufgenommen. Phosphat hingegen ist im Boden weitestgehend immobil. Zur Aufnahme muss die Pflanzenwurzel deshalb zum Phosphat hinwachsen (Abb. 2).

Um neue Wurzeln bilden zu können, muss eine Pflanze Assimilate aus ihren Blättern ins Wurzelwerk verlagern. Dafür braucht sie den Energieträger Adenosintriphosphat (ATP). Im Namen ist schon ein wichtiger Bestandteil des Energieträgers ATP genannt: Phosphat. Die Phosphataufnahme im zeitigen Frühjahr ist also ein Dilemma: Für eine bessere Phosphataufnahme braucht es mehr Wurzeln – und für mehr Wurzeln mehr Phosphat.

Dieses Dilemma kann mit der P-Blattdüngung durchbrochen werden. Im Frühjahr gut mit Phosphat versorgte Bestände danken dies mit einem größeren Wurzelwerk und damit einem allgemein besseren Wasser- und Nährstoffaufnahmevermögen (Abb. 3).

Fazit: Startpilot im Frühjahr

Geringe Phosphatkonzentrationen in den Blättern und eine erschwerte Aufnahme im zeitigen Frühjahr machen die Blattdüngung mit Phosphat zum Vegetationsbeginn sehr effizient. Diese Maßnahme kurbelt die Bestände an. Zusätzlich ist es sinnvoll, bei der Blattdüngung auch direkt die wesentlichen Mikronährstoffe für die Kulturen mit abzudecken.

Für Getreide:

- 1. Mangan: Dient der Bildung von Aminosäuren, an Chlorophyll- und Photosynthese beteiligt.

- 2. Kupfer: Lignifizierung, Photosynthese und Proteinbildung, Pflanzenvitalität.

- 3. Zink: Zellstabilität, Förderung Längenwachstum und essenziell für die Proteinbildung.

Für Raps:

- 1. Mangan: Dient der Bildung von Aminosäuren, an Chlorophyll- und Photosynthese beteiligt.

- 2. Bor: Zellstabilität, Pollenfertilität, Blütenansatz.

- 3. Molybdän: wichtiger Bestandteil des N-Stoffwechsels.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.