Auf dem Weg zur Fruchtwand

Die Schlanke Spindel war über Jahrzehnte hinweg die vorherrschende Erziehungsform Im Apfelanbau. Doch angesichts steigender Produktionskosten, insbesondere der Lohnkosten, wächst der Druck zur weiteren Mechanisierung. Maschinelles Arbeiten soll die teure Handarbeit ersetzen. Das bedingt schmale Fruchtwände und damit neue Baumformen. Bereits seit einigen Jahren wird in Südtirol mit mehrachsigen Baumformen experimentiert. Nachfolgend ein Zwischenfazit aus der siebenjährigen Versuchsarbeit.

von Christian Andergassen, Daniel Pichler, Magdalena Peterlin, Versuchszentrum Laimburg erschienen am 10.06.2025Erziehungssysteme können Landwirten dabei helfen, hohe Erträge mit guter innerer und äußerer Fruchtqualität zu erzielen. Ähnlich wie hierzulande ist in Südtirol mit 96,4 Prozent noch immer die Schlanke Spindel das vorherrschende Erziehungssystem. Neue vertikale mehrachsige Baumformen werden aber mit Interesse verfolgt.

Bessere Lichtausnutzung

Das physiologische Gleichgewicht spielt dabei eine große Rolle. Bei Mehrachsbäumen wird das Wachstum auf mehrere Achsen aufgeteilt, wodurch die natürlichen Wuchseigenschaften ausgenutzt werden und sich die Verzweigung auf die Primärachsen beschränkt. Die schmalen Fruchtwände von 35 bis 50 cm lassen eine viel höhere Belichtung zu als bei den verzweigten Spindelbäumen. So kann die Lichtausbeute maximiert und das Aufkommen von „Schattenfrüchten“ verhindert werden.

Mit dem Mehrachsensystem soll das Arbeiten in der Obstanlage effizienter sein. Der Schnitt, das Handausdünnen und die Ernte erleichtert sich durch die übersichtliche schmale Fruchtwand, weshalb einfacher und kostengünstiger gearbeitet werden kann. Der Apfelanbau ist in dieser Form auch besser mechanisierbar und in Zukunft für eine Automatisierung der Anlage besser gerüstet. Denkt man ein bisschen weiter, können Ernteroboter bei zweidimensionalen Fruchtwänden im Vergleich zur klassischen hohen schlanken Spindel effizienter arbeiten.

Versuch mit Gala und Fuji

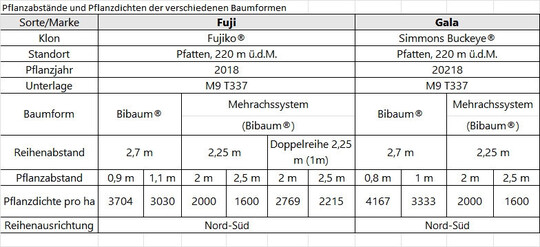

In einem mehrjährigen Versuch werden Bibaum- und Mehrachssystem bei zwei verschiedenen Sorten miteinander verglichen. Die Bäume der Sorten Gala Simmons Buckeye® und Fuji Fujiko® wurden im Jahr 2018 auf den Flächen des Versuchszentrums Laimburg in Pfatten auf 220 m über Meereshöhe in Nord-Süd-Ausrichtung gepflanzt. Sie sind auf der Unterlage M9 T337 veredelt. Das Pflanzmaterial wurde in unterschiedlichen Baum- und Reihenabständen ausgepflanzt, die in der Tabelle dargestellt sind. Beim Mehrachssystem wurde eine fixe Achsenanzahl gewählt. Bei 2,0 m Pflanzabstand sind es acht Achsen und bei 2,5 m Pflanzabstand zehn Achsen. Der Abstand zwischen den Achsen ergibt bei allen Variante 25 cm.

Die Pflege der Obstanlage erfolgte nach den Südtiroler Vorgaben des integrierten Anbaus (AGRIOS) und der GLOBAL G.A.P-Richtlinien. Bei der Variante Fuji Bibaum® wurde ab dem dritten Jahr ein maschineller Schnitt zur Blüte durchgeführt, um das Triebwachstum zu reduzieren. Bei Gala erfolgte der maschinelle Schnitt hingegen im Winter. Alle Reihen sind mit einer Tropf- und Oberkronenbewässerung sowie einem schwarzen Hagelnetz ausgestattet. Für den Versuch wurde ein Blockdesign mit jeweils vier Wiederholungen zu je vier Bäumen pro Variante gewählt. In den bislang sieben Versuchsjahren wurden das Jahr über die verschiedensten vegetativen und generativen Parameter erfasst. Nachfolgend wird näher auf den Ertrag (in kg/Baum und t/ha) eingegangen sowie auf das Fruchtgewicht, den Fruchtdurchmesser und den Anteil vermarktbarer Ware (F0 und F1).

Erntemengen im Vergleich

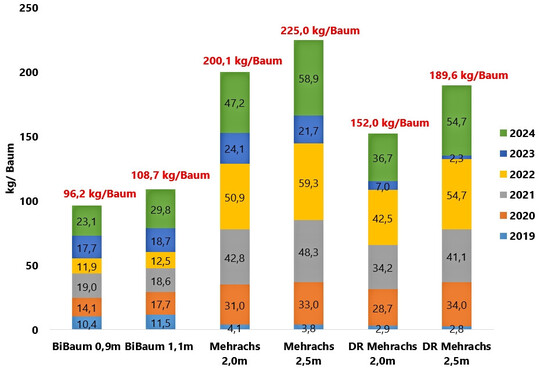

Der Ertrag für die Sorte Fuji ist in Abbildung 1 dargestellt. Vergleicht man die einzelnen Jahre, so fällt auf, dass der Bibaum mit dem kleineren Pflanzabstand von 0,9 m grundsätzlich den geringsten Baumertrag erreicht hat. Etwas mehr konnten die Bibäume mit einem größeren Pflanzabstand erreichen. Der große Unterschied zum Mehrachssystem sticht sofort ins Auge. Bis auf das erste Jahr 2019, wo die Bibäume einen deutlich höheren Ertrag in Kilo pro Baum aufwiesen, hatten die Mehrachsbäume teilweise sogar mehr als das Doppelte an Ertrag. 2022 war der Ertrag bei Bibaum 0,9 m und Bibaum 1,1 m Pflanzabstand etwa 12,0 kg/Baum. Beim Mehrachssystem mit 2,0 m und 2,5 m Pflanzabstand hatten die Bäume 50,9 und 59,3 kg am Baum.

Summiert man die durchschnittliche Ertragsmenge in kg/Baum über die Jahre hinweg auf, so spiegelt sich das Bild wider. Die Bibäume mit 0,9 m und 1,1 m Pflanzabstand haben einen Ertrag von 96,2 kg und 108,7 kg pro Baum in den sechs Jahren erreicht, während mit Mehrachsbäumen 200,1 kg und 225 kg pro Baum erzielt wurden.

Vergleicht man die zwei Mehrachsvarianten miteinander, hat jene Variante mit dem größeren Pflanzabstand – sprich mit mehr Achsen – den höheren Ertrag in Kilo pro Baum vorzuweisen. Interessanterweise konnten bei der Doppelreihe nicht dieselben Erträge erreicht werden wie bei der Einzelreihe.

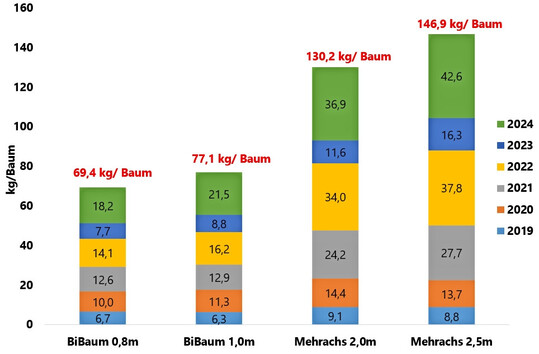

Bei Gala (Abbildung 2) zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Auch hier erreichen die Mehrachsbäume in den einzelnen Jahren einen höheren Baumertrag. Besonders in den Jahren 2022 und 2023 konnten sie mit 34 kg/37,8 kg und 36,9 kg/42,6 kg einen deutlichen höheren Ertrag erzielen als die Bibäume mit 14,1 kg/16,2 kg und 18,2 kg/ 21,5 kg pro Baum. Summiert man wiederum die Erträge aller Jahre auf, so ist der Unterschied zwischen Mehrachsbäumen mit 130,2 kg/Baum (2,0 m Pflanzabstand) und 146,9 kg/Baum (2,5 m Pflanzabstand) und den Bibäumen mit 69,4 kg/Baum (0,8 m Pflanzabstand) und 77,1 kg/Baum (1,0 m Pflanzabstand) doch sehr groß.

Verzögerter Ertragseintritt

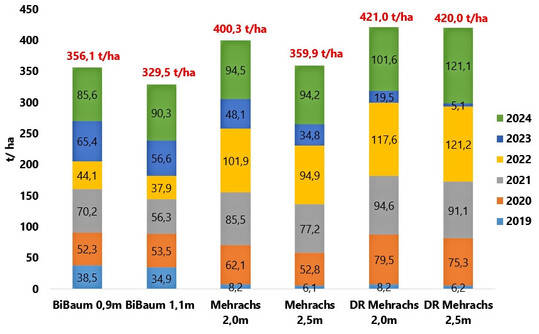

Betrachtet man die Ertragsverläufe in Abbildung 3 bei Fuji und Abbildung 4 für Gala, fällt der verzögerte Ertragseintritt der Mehrachssysteme auf. Bei Fuji wurden dort im ersten Jahr 6,0 bis 8,0 t/ha Ertrag geerntet, während es beim Bibaum-System bereits 38 und 34 t/ha sind. Ab dem vierten Standjahr zeigt sich eine Trendwende, beide Erziehungssystem näherten sich an und 2024 lag der aufsummierte Ertrag aller Jahre beim Mehrachssystem bereits höher als beim Bibaum. Das Mehrachssystem beim Pflanzabstand von 2,0 m sticht mit 400 t/ha hervor, im Vergleich mit 356 und 329 t/ha beim Bibaum.

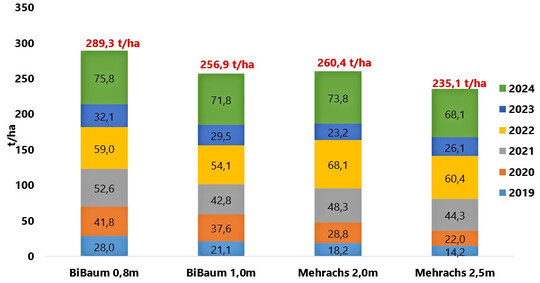

Auch bei Gala sind im ersten Jahr 18 beziehungsweise 14 t/ha an Ertrag geerntet worden. In den darauffolgenden Jahren lagen die Erträge von Bibaum und Mehrachsbäumen ziemlich nah beieinander, wobei jener der Bibaum-Varianten meistens etwas höher lag, wie zum Beispiel im Jahr 2023, in denen die Bibäume 32,1 und 29,5 t/ha produzierten, während die Mehrachsbäume einen Ertrag von 23,2 und 26,1 t/ha erbrachten. Sieht man sich den summierten Ertrag in t/ha aller Jahre an, so sticht der hohe Ertrag bei der Bibaum-Variante mit Pflanzabstand 0,8 m mit 289,3 t/ha deutlich hervor. Das Mehrachssystem liegt mit 260 t/ha und 235 t/ha hinter den Bibäumen.

Fruchtgewicht und Durchmesser

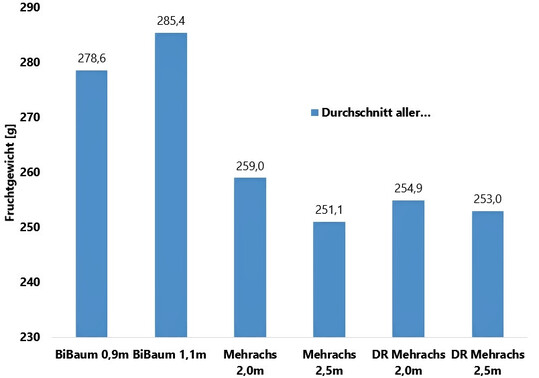

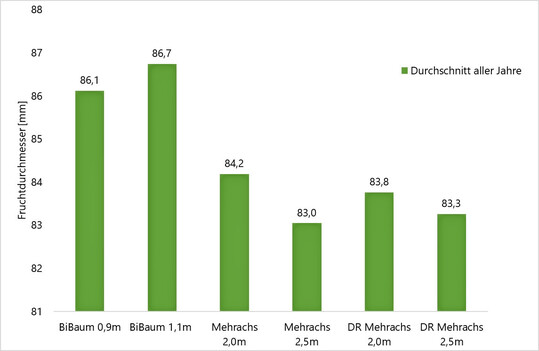

Das Fruchtgewicht der Sorte Fuji ist in Abbildung 5 dargestellt. Durchschnittlich haben Früchte der Bibaum-Varianten ein höheres Fruchtgewicht als die Früchte der Mehrachssysteme. Auch der Durchmesser, dargestellt in Abbildung 6, verhält sich parallel zum Fruchtgewicht. Die Früchte der Bibäume haben mit 86 mm einen größeren Durchmesser als die Früchte der Mehrachssystem-Varianten mit durchschnittlich 83 mm (2,5 m Pflanzabstand) und 84 mm (2,0 m Pflanzabstand).

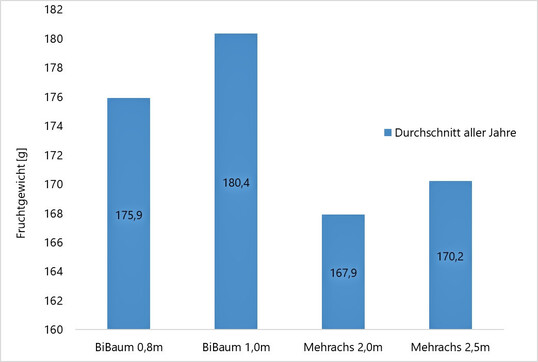

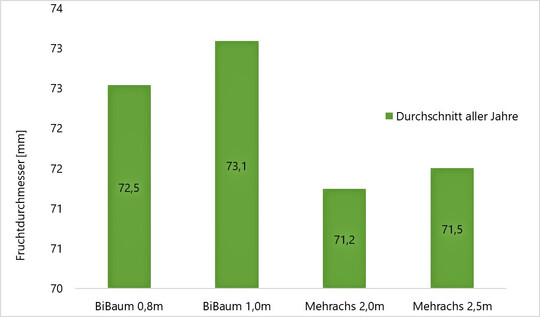

Bei Gala zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den Abbildungen 7 und 8 ersichtlich ist. Mit 175 und 180 g Fruchtgewicht bei Bibäumen (Pflanzabstand 0,8 und 1,0 m) konnten die Bibäume schwerere Früchte erzielen, im Gegensatz zu den Mehrachsbäumen mit 167 und 170 g (Pflanzabstand 2,0 und 2,5 m). Auch hier spiegeln sich die Ergebnisse im Durchmesser wider. Die Bibäume konnten Früchte mit höheren Durchmesser erzielen (siehe Abbildung 8).

Ausfärbung der Früchte

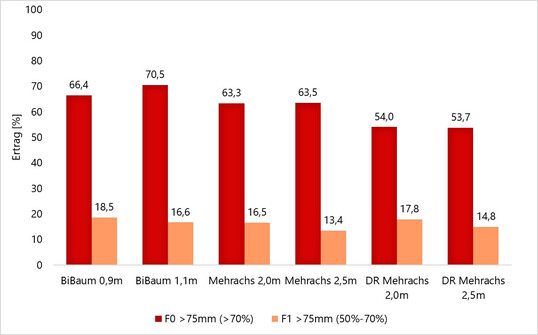

Bezüglich der Ausfärbung sieht man in Abbildung 9 bei Fuji und in Abbildung 10 bei Gala die prozentuelle Menge an Früchten der Vermarktungsklasse F0. Diese Äpfel haben einen Durchmesser von mehr als 75 mm bei einer roten Deckfarbe von über 70 Prozent. Bei Fuji Bibaum entfilen 66 Prozent (Pflanzabstand 0,9 m) und 70 Prozent (Pflanzabstand 1,1 m) der Früchte auf die Klasse F0, bei den Mehrachssystemen waren es 63 Prozent. Die Doppelreihe hat den geringsten Anteil an Früchten der Klasse F0.

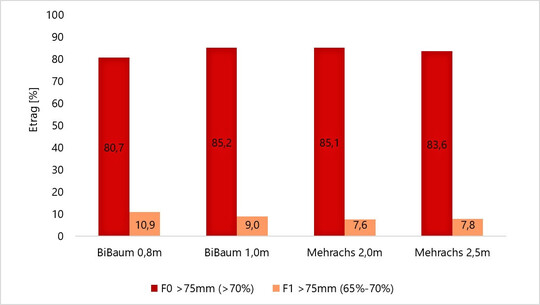

Bei Gala-Bibaum mit einem Pflanzabstand von 0,8 m fallen durchschnittlich 80,7 Prozent der Früchte in die Klasse F0. Bei einem Pflanzabstand von 1,0 m waren es 85 Prozent der Früchte. Beim Mehrachssystem ist es mit 85,1 Prozent und 83,6 Prozent ähnlich.

Mehr Achsen – mehr Baumvolumen

Nach sieben Versuchsjahren ist es uns nun möglich, erste genauere Schlüsse aus den neuen vertikalen Fruchtformen zu ziehen. Die Mehrachsanlage an der Laimburg zeigt, dass Bäume mit einer hohen Anzahl an Achsen und dem daraus resultierenden größeren Pflanzabstand einen höheren Ertrag pro Baum aufweisen. Wird ein Mehrachsbaum mit einem zwei- oder sogar nur einachsigen Baum verglichen, ist dessen Baumvolumen um ein Vielfaches größer, was eine größere Ertragsmenge pro Baum zur Folge hat.

Betrachtet man die Ertragsverläufe, so fällt der verzögerte Ertragseintritt der Mehrachssysteme auf. Das hängt mit der geringeren Baumanzahl pro Hektar und dem geringeren Baumvolumen in den ersten Jahren zusammen. In den späteren Jahren waren die Erträge bei den Mehrachssystemen aber höher. Somit näherten sich beide Erziehungssysteme an. Interessanterweise haben die Bibäume sowohl ein höheres Fruchtgewicht als auch einen höheren Fruchtdurchmesser. Das kann damit zusammenhängen, dass die Mehrachsbäume einen höheren Fruchtbehang pro Baum aufwiesen und so die Nährstoffe auf mehrere Früchte aufgeteilt werden mussten. Bei den Zweiachsern gibt es mehr Bäume mit weniger Früchten, wodurch diese wenigen dafür etwas größer sind. Bei der Ausfärbung und Produktion von Premiumware (F0) gibt es zwischen Bibäumen und Mehrachsbäumen keine Unterschiede. Beide Systeme erreichen denselben Prozentanteil. Die bisherigen Erfahrungen an der Laimburg haben gezeigt, dass Mehrachsanlagen ein gutes Ertragspotenzial besitzen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.