Einfluss von Zwischenfrüchten auf die Nitratdynamik

Ein wichtiger Aspekt der langjährigen Zwischenfruchtversuche ist die Nitratdynamik im Boden. Diese wirkt sich auf die Höhe der Stickstoffdüngung der Folgekultur sowie die Nitratreste im Boden nach der Ernte, die eine potenzielle Belastung des Grundwassers durch Auswaschung sein können, aus. Sie hat auch Einfluss auf die Unkrautdynamik.

von Gabi Larbig, Wasserschutz an den Landwirtschaftsämtern Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen erschienen am 25.08.2025Ein wichtiger Aspekt der langjährigen Zwischenfruchtversuche ist die Nitratdynamik im Boden. Diese wirkt sich auf die Höhe der Stickstoffdüngung der Folgekultur sowie die Nitratreste im Boden nach der Ernte, die eine potenzielle Belastung des Grundwassers durch Auswaschung sein können, aus. Sie hat auch Einfluss auf die Unkrautdynamik.

Stickstoffbindung durch Zwischenfrüchte

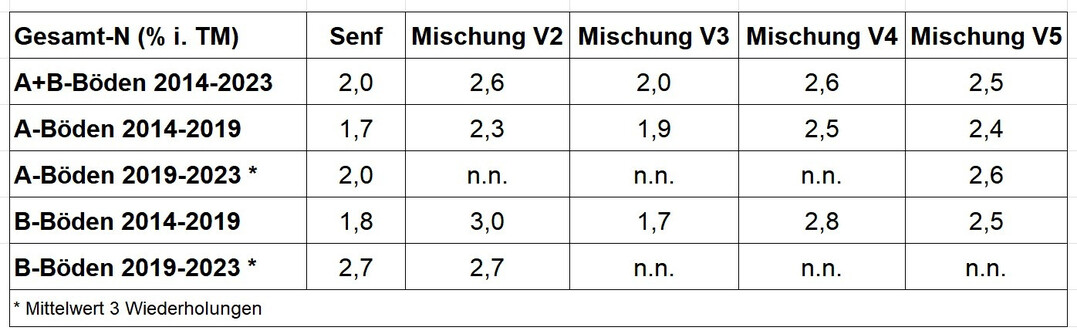

Die Fixierung von Stickstoff in Zwischenfrüchten hängt von deren Aufwuchs (Trockenmasse) und dem Stickstoffgehalt (Gesamt-N Prozent TM) ab. Die Stickstoffaufnahme im oberirdischen Aufwuchs der untersuchten Zwischenfrüchte im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2023 ist in Abbildung 1 ersichtlich. Er wird vor allem durch die Jahreswitterung beeinflusst und ist im Untersuchungszeitraum dadurch sehr unterschiedlich.

Die Veränderung der Stickstoffgehalte über die in Tabelle 1 dargestellten Zeiträume zeigt sich besonders beim Senf und weist auf ein steigendes Stickstoffangebot des Bodens durch klimatisch bedingte Mineralisation hin. Die Stickstoffgehalte im Aufwuchs der Zwischenfrüchte ohne Leguminosen sind während des gesamten Versuchszeitraumes unabhängig vom Trockenmasseertrag angestiegen. Die Zwischenfruchtmischungen V2, V4 und V5 waren durch den Leguminosenanteil immer schon in der Lage, den Stickstoffbedarf unabhängig vom Angebot des Bodens zu generieren.

Aufwuchs und Stickstofffixierung

Die Trockenmasse des Aufwuchses unterscheidet sich im Mittel der Jahre bei den Zwischenfruchtmischungen kaum vom Senf (siehe Abbildung 2). Bei der Stickstofffixierung zeigen sich allerdings erhebliche Unterschiede. Die leguminosenhaltigen Mischungen V2, V4 und V5 weisen circa ein Drittel mehr Stickstoff im oberirdischen Aufwuchs auf. Auch das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ist bei den Mischungen V2, V5 und V6 deutlich enger als beim Senf und der Mischung V3.

Verbleib des Stickstoffs und Humusaufbau

Hier stellt sich die Frage nach dem Verbleib des Stickstoffs im Aufwuchs während und nach der Rotte. Bei analytischer Betrachtung bleiben selbst im Falle der Mischung V4, die mit 17:1 das engste Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis aufweist, sieben Anteile ohne biologische Einbindung, da der dafür notwendige Stickstoff nicht aus dem Aufwuchs generiert werden kann und es zu einer Konkurrenzsituation mit der Kulturpflanze und dem Boden selber kommen kann. Der im Aufwuchs nachweisbare Stickstoff reicht am Beispiel der Mischung V4 mit über 90 kg N/ha nach der Getreideernte alle drei Jahre bei optimaler biologischer Aktivität aus, um den Humusgehalt in der Fruchtfolge Getreide-Zwischenfrucht-Mais-Mais um 0,013 Prozent pro Jahr während einer Fruchtfolgeeinheit anzuheben. Nach gängiger Humustheorie sind 2500 kg N/ha notwendig, um 25.000 Kilogramm organischen Kohlenstoff je Hektar so einzubinden, dass der Humusgehalt um 1 Prozent ansteigt (Verhältnis 1:10). In einer 2:1 Fruchtfolge mit Körnermais gesellt sich eine ungeheure Maisstrohmenge mit einem noch weiteren Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 50:1 dazu. Bedenkt man die hohen Stickstoffmengen, die für einen Humusaufbau neben der Versorgung der Kulturpflanze benötigt werden, ist es mathematisch betrachtet aufgrund der Regelungen der Düngeverordnung (DüV) gar nicht möglich, die vorhandene organische Masse biologisch einzubinden.

Unter den klimatischen Bedingungen der Rheinebene sind die Mikroorganismen sehr aktiv, wir haben in den Böden unserer Versuchsstandorte mittlerweile Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisse von 10 bis 8:1, was auf eine hohe biologische Aktivität hinweist (siehe Abbildung 4). Das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis des Bodens ist also enger als das der organischen Substanz der Zwischenfrüchte, sodass die Mikroorganismen zur Umsetzung und Rotte dem Boden den notwendigen Stickstoff entziehen könnten.

Nitratdynamik im Boden

Vor allem bei Zwischenfruchtmischungen mit Leguminosen wird häufig diskutiert, dass die Stickstoffdynamik, das heißt der verfügbare Nitratgehalt im Boden zum Zeitpunkt der Düngung im Folgejahr, nach der Ernte sowie zum Termin der SchALVO-Herbstaktion (Mitte Oktober bis Mitte November), schwer kalkulierbar ist. Die Nitratdynamik im Boden der untersuchten Zwischenfrüchte und Standorte ist in den Abbildungen 3 (Beobachtungszeitraum 2014 bis 2020) und 4 (Beobachtungszeitraum 2019 bis 2024) dargestellt.

Der Nitratgehalt nach der Getreideernte liegt im ersten Beobachtungszeitraum 2014 bis 2020 auf den weniger auswaschungsgefährdeten B-Böden um circa 20 Kilogramm Stickstoff je Hektar niedriger als auf den stärker auswaschungsgefährdeten A-Böden, deren Nitratwerte aus einer geringeren beprobaren Bodentiefe von 0 bis 60 Zentimeter resultieren.

Der Anstieg der Nmin-Werte im September ist eine Folge der Bodenbearbeitung zur Saat der Zwischenfrüchte. Auf A-Böden liegt aufgrund der schnelleren und stärkeren Erwärmung die Mineralisierung nach der Getreideernte deutlich höher als bei B-Böden. Der Nitratstickstoff kann aber ertragsbildend gebunden werden und die Nmin-Ganglinie verläuft ruhig in das nächste Frühjahr. Frostereignisse im Januar bis Februar führen zu einem leichten Anstieg der Nitratwerte im Februar bis März.

Nitratgehalt bei der Vorsaatdüngung und Spät-Nmin-Düngung

Der Nitratgehalt im Boden zum Zeitpunkt der Vorsaatdüngung zu Mais bewegt sich im Mittel der Jahre 2014 bis 2020 über die Varianten hinweg auf A-Böden und B-Böden zwischen 20 und 40 Kilogramm N pro Hektar. Nach erfolgter Bodenbearbeitung zur Maissaat und Erwärmung der Böden steigen die Nitratwerte an.

Zum Zeitpunkt der Spät-Nmin-Düngung zu Mais wurde bei den leguminosenhaltigen Mischungen (V5) auf A-Böden im Mittel der Jahre circa 100 Kilogramm gemessen, beim Senf circa 90 Kilogramm N pro Hektar, der auf die Düngebedarfsermittlung anzurechnen wäre. Beim B-Boden ist von Mitte März bis zum Spät-Nmin-Termin die Mineralisierung bei der Mischung (V2) mit fast 90 Kilogramm geringer als beim Senf mit circa 110 Kilogramm. Auch die Stoppelvariante mineralisiert mit 105 Kilogramm N pro Hektar verhaltener als auf dem A-Boden mit 124 Kilogramm.

Die Höhe des mineralisierten Stickstoffs zum Spät-Nmin-Termin scheint nicht unmittelbar vom Input der Zwischenfrüchte abzuhängen. Insgesamt verläuft die Nitratdynamik auf den B-Böden ruhiger als auf dem A-Boden. Der Verbleib des mineralisierten Stickstoffs in der Stoppelvariante lässt sich nicht so einfach deuten, da eine Auswaschung in diesem Zeitraum aufgrund der geringen Niederschlagsmengen unwahrscheinlich ist. Am naheliegendsten ist die Möglichkeit der biologischen Einbindung, da die Stoppel im folgenden Frühjahr am stärksten mineralisiert.

Nitratgehalte im Verlauf

Im zweiten Beobachtungszeitraum 2019 bis 2024 findet sich ein ähnlicher Nitratverlauf wie im ersten Beobachtungszeitraum. Allerdings sind die Nitratgehalte nach der Getreideernte auf den B-Böden um circa 10 Kilogramm Stickstoff je Hektar angestiegen. Auch der Verlauf der Stoppelvariante, die auf das Mineralisierungspotential der Standorte schließen lässt, ist auf den B-Böden auf höherem Niveau stabil bis in das Frühjahr.

Zum Zeitpunkt des Vorsaattermins zu Mais ab Mitte März unterscheiden sich die Senf- und Mischungsvarianten auf beiden Bodenarten mit einem Nitratwert um 30 Kilogramm N pro Hektar kaum voneinander. Die Stoppelvarianten liegen circa 20 Kilogramm N pro Hektar höher. Beim A-Boden lief die Stoppel stabil auf dem nach der Getreideernte mineralisierten Niveau verlustfrei über den auswaschungsgefährdeten Zeitraum.

Bis zum Spät-Nmin-Termin steigen die Werte wie beschrieben wieder sprunghaft an, allerdings kommt auf B-Böden unter veränderten Bedingungen das Mineralisierungspotential nun zum Tragen. Der Senf liefert circa 50 Kilogramm und die Mischung (V2) circa 60 Kilogramm N pro Hektar mehr nach als auf A-Böden. Nur auf der Stoppelvariante liefert der B-Boden um 20 Kilogramm N pro Hektar weniger nach als der A-Boden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.