Optimal kompostieren

Hochwertiger Kompost ist ein wertvoller Dünger. Wie eine optimale Kompostierung mit minimalen N-Verlusten (Stickstoffverlusten) aussieht, erklärten Fachleute von der Universität Kassel online am Beispiel von Kleegras im Vergleich zu anderen Düngemethoden. Vor allem Betriebe mit wenig oder keinen Tieren sind auf Kompostdünger angewiesen.

von Jonas Klein Quelle Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BÖL erschienen am 03.11.2025Wie eine optimale Kompostierung von stickstoffreichen Substraten wie Kleegras abläuft, untersuchten Wissenschaftler der Universität kassen im vierjährigen Forschungsprojekt „Optimierung der internen Kleegrasverwertung in viehlosen Ökobetrieben“ (Opti-KG). Finanziert wurde das Projekt vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL) mit Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH). Aus den Ergebnissen lässt sich viel für die Herstellung eines nährstoffreichen Komposts für Betriebe in Süddeutschland lernen.

Genug Kohlenstoff muss rein

„Der Fokus des Forschungsprojekts zur Kompostierung liegt auf der Verwertung von Kleegras als Kompost, um N-Verluste (Stickstoffverluste) zu minimieren, möglichst viel Stickstoff im Kreislauf zu halten und einen wertvollen Dünger herzustellen“, erklärte Verena Jalane vom Fachbereich Ökologischer Land- und Pflanzenbau der Universität Kassel im Projektvideo.

Der erste entscheidende Schritt ist die verlustarme Kleegrasernte, bevor die Miete angelegt wird und rund 13 Wochen bis zum verwertbaren Kompost braucht.

Das Kleegras sollte mit einem Kurzschnittladewagen zum Anfang der Blüte eingefahren werden. Die Mahd muss ohne Aufbereiter erfolgen. „Der Grund dafür ist, dass möglichst viel Wasser im Kleegras gehalten werden soll, da Feuchtigkeit zu Beginn der Kompostierung von großer Bedeutung ist“, sagte Jalane. Die Struktur des eingefahrenen Materials ist entscheidend: Sie darf nicht zu fein sein. Würde das Kleegras zum Beispiel gehäckselt, bestünde die Gefahr, dass es während des Prozesses zu schnell zerfällt. Dies kann dazu führen, dass die Miete ausläuft, schnell Wasser abgibt und der Stickstoff nicht im Material gebunden werden kann.

Für die verlustarme Kompostierung ist die Beimengung von kohlenstoffhaltigen Mischpartnern wichtig. „Reines Kleegras hat eine zu homogene Struktur und ein C:N-Verhältnis von 15, was zu N-Verlusten von 50 bis 60 Prozent führen würde“, sagte Jalane. Um eine verlustarme Kompostierung zu gewährleisten, wurde das Kleegras im Versuch mit zwei Kohlenstoffträgern zu einem Drei-Komponenten-Kompost verschnitten.

Der erste Mischpartner ist Grüngut aus der kommunalen Abfallverwertung, das bereits ankompostiert (hygienisiert) und stabilisiert, aber noch nicht reif ist. Das Grüngut bringt besonders viel Kohlenstoff in die Miete ein und weist eine heterogene Struktur mit gröberen Stücken auf. Der zweite Mischungspartner zum Kleegras ist Stroh. Im Versuch stammt es aus Rundballen und ist relativ lang. Das Stroh ist ein reiner C-Träger mit grober Struktur und ohne Feinanteil. „Die C-Fraktionen sind nicht so schnell aufschließbar wie die aus dem Grüngut“, erklärte Jalane. Das richtige Mischungsverhältnis ist eine sehr wichtige Stellschraube, um Stickstoffverluste zu minimieren. Im Versuch wurde das folgende Volumenverhältnis erfolgreich eingesetzt:

- 25 Volumenprozent Kleegras mit 15 % TS, entspricht 30 % Frischmasseanteil der Miete.

- 37,5 Volumenprozent akompostiertes Grüngut mit 50 % TS, entspricht 63 % Frischmasseanteil der Miete.

- 37,5 Volumenprozent Stroh mit 85 % TS, entpricht 7 % Frischmasseanteil der Miete.

Im Versuch wurde ein Futtermischwagen genutzt, um die Massen exakt abzumessen und das Stroh zusätzlich zu zerkleinern. In der Praxis wäre dieser Grad der Genauigkeit nicht erforderlich, da die Mieten direkt mit dem Frontlader oder Ladewagen aufgesetzt werden könnten.

Stellschrauben zur Prozesssteuerung

Bei Einhaltung der Managementparameter kann der Stickstoffverlust bei der Kleegraskompostierung unter 20 Prozent gehalten werden. Eine reine Kleegraskompostierung ist jedoch zu vermeiden, da hierbei aufgrund der homogenen Struktur und des engen C:N-Verhältnisses von nur circa 15 Verluste von 50 bis 60 Prozent des Stickstoffs eintreten können.

Die Strukturzusammensetzung ist das wichtigste Werkzeug, um Stickstoffverluste zu vermeiden. Es ist entscheidend, dass sowohl feine als auch grobe Strukturanteile vorhanden sind. Die Miete darf nicht zu locker lagern (Wind kann durchziehen) und nicht zu fest (sie würde sonst leicht vernässen). Die heterogene Struktur stellt zudem sicher, dass die Kohlenstofffraktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar werden. Die Mikroorganismen finden somit zu jedem Zeitpunkt verfügbaren Kohlenstoff, mit dem sie den Stickstoff in ihrer eigenen Körpersubstanz binden können – was den Stickstoffverlust reduziert.

Das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff (C:N) sollte beim Aufsetzen der Miete ungefähr zwischen 30 und 40 liegen. Das C:N-Verhältnis gilt hierbei als Kontrollvariable. „Zuerst muss die Zusammensetzung der Struktur stimmen, und danach kann überprüft werden, ob das C:N-Verhältnis passt“, erklärte Jalane. Die Strukturzusammensetzung und das C:N-Verhältnis sind Stellschrauben, die beim Aufsetzen der Miete gedreht werden.

Während die Miete aufgesetzt ist, lässt sie sich über Management-Praktiken beeinflussen. Neben der Mischung sind das Umsatzmanagement und das Wassermanagement essenziell, um den Kompostierungsprozess aufrechtzuerhalten. „Im Versuch wurde mit einem 2,5 Meter breiten und selbstfahrenden Umsetzer auf Raupen gearbeitet, der den Kompost mit einem Rotor durcharbeitet“, erklärte Dr. Christian Bruns vom Fachbereich Ökologischer Land- und Pflanzenbau der Universität Kassel. Der Umsetzer schaffte im Versuch 2,2 Kubikmeter Kompost pro laufendem Meter Miete. Es sind auch gezogene Umsetzer für den betrieblichen Einsatz verfügbar, wobei dabei die Spur für den Traktor eingeplant werden muss. Die Wissenschaftler bewässerten den Kompost beim Umsetzen mit 400 Litern pro fünf Meter Mietenlänge. Für die externe Bewässerung können sonst ein Schlauch oder ein Wasserfass eingesetzt werden.

Thermophile Phase (Vier Wochen nach Aufsetzen)

Diese Anfangsphase ist durch die höchste Aktivität der Mikroorganismen und die größten Stickstoffverluste gekennzeichnet. Die hohen Temperaturen (zum Beispiel 70 °C im Kern) dienen dazu, Beikrautsamen, Grassamen und Pathogene abzutöten. Der Kompost wird hygienisiert. „Nur durch mehrmaliges Umsetzen in dieser Phase kann sichergestellt werden, dass alle Bestandteile der Miete einmal im heißen Kernbereich lagen und somit hygienisiert wurden“, sagte Jalane.

Gemäß Bioabfallverordnung muss die Miete mindestens zwei Wochen über 55 °C oder eine Woche über 65 °C gehalten werden. Der Wassergehalt kann in dieser Phase bei 60 bis 65 Prozent liegen. Ein deutlicher Hinweis auf eine funktionierende, heiße Miete ist nach rund einer Woche der sogenannte Schornsteineffekt. Aufsteigende, von der Hitze gebundene Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche, sodass die oberen circa zehn Zentimeter der Miete vernässt sind und Wasserdampf aufsteigt.

Um über die Bewässerungsmenge zu entscheiden, müssen die aktuelle Feuchtigkeit der Miete bestimmt und das Wetter der kommenden Tage eingeschätzt werden (heißes Wetter bedeutet mehr Verdunstung aus der Miete). Zur Bestimmung der Feuchtigkeit der Miete kann die Faustprobe genutzt werden, bei der Kompost in der Hand zerdrückt wird. Die Prüfung erfolgt immer mit Kompostmaterial aus dem Kernbereich. Dabei sollte man schon weißen Pilzbefall in der Miete sehen können, der als gutes Zeichen zu werten ist.

- Wasser tritt aus: Die Miete ist definitiv zu feucht.

- Material bröselt lose auseinander: Die Miete ist deutlich zu trocken.

- Optimal: Das Material klebt etwas zusammen und bröselt leicht.

In den ersten zwei Wochen verändert sich die Miete stark. Erst nehmen Volumen und Masse durch die Wasserzugabe leicht zu, dann überwiegen die Abbauprozesse. Das Volumen und die Biomasse der Kompostmiete reduzieren sich kontinuierlich. Der größte Kohlenstoffabbau findet hier statt, wodurch der Massenverlust vor allem bedingt wird. Die N-Konzentration nimmt prozentual in der Trockensubstanz zu (Aufkonzentration), da die Menge an Kohlenstoff immer wieder zusammenschrumpft. „Dennoch finden in dieser Phase auch die größten Stickstoffverluste statt, da durch die Arbeit der Mikroben N in Ammoniak umgewandelt wird und entweicht“, erklärte die Wissenschaftlerin.

Werden alle genannten Maßnahmen eingehalten, liegt der N-Verlust aber bei unter 20 Prozent – ein deutlicher Fortschritt gegenüber den 50 bis 60 Prozent Verlust bei der reinen Kleegraskompostierung. Wiederholtes Umsetzen in dieser Phase stellt sicher, dass die Mikroorganismen genug Sauerstoff zum Atmen und Arbeiten erhalten. In den ersten zwei Wochen wurde zweimal wöchentlich umgesetzt, danach einmal wöchentlich. Das Umsetzen brauchte im Versuch anfangs circa drei Minuten pro fünf Meter Miete mit 2,5 Meter Breite und einem Meter Höhe. Die Zeit verkürzt sich, je mehr der Haufen abgebaut wird.

Mesophile Phase (Ab 5 Wochen nach Aufsetzen)

Die Mieten haben ein deutlich reduziertes Volumen (circa 50 Prozent des Anfangsvolumens) und ihre Masse hat abgenommen. Die Temperatur liegt nun bei etwa 50 °C, der Wassergehalt bei 55 Prozent. Beim Umsetzen werden für den Erhalt circa 100 bis 150 Liter pro fünf Meter Miete hinzugegeben.

Die äußeren Randbereiche des Komposthaufens sind leicht ausgetrocknet. Das Innere weist eine weiße Oberfläche auf, die auf eine Besiedlung mit Aktinomyzeten und Pilzen sowie Schimmel hinweist. „Dies ist ein Indikator für einen guten Luft- und Wasserhaushalt“, erklärte Jalane.

Die Einzelkomponenten (Kleegras, Stroh und Grüngut) sind für die Verwertung durch Mikroorganismen nun aufgeschlossen und gleichen sich farblich an, sodass die Miete dunkelbraun bis schwarz wird und eine krümelige Struktur erhält. Wenn die Temperatur unter 50 °C (das ist definierend für die mesophile Phase) sinkt, können sich Pilze ansiedeln. Diese sind wichtig, um die Stickstoff-Mineralisierung über die Nitrifikation zum Nitrat abzuschließen. „Dies verhindert die Ammoniakbildung und die damit verbundenen weiteren Stickstoffverluste“, sagte Bruns.

Reifephase (beginnt nach 13 Wochen)

Der Kompostierungsprozess ist beendet, und die Miete geht in die Reife. Die Farbe ist dunkelbraun bis schwarz. Die Struktur ist fein-krümelig, auch wenn noch grobe Grüngut-Teile sichtbar sind. Der Geruch ist erdig. Das Verhältnis verschiebt sich zugunsten von pflanzenverfügbaren Nährstoffen (organischer Stickstoff wandelt sich zu mineralischem Stickstoff um). Durch das Umsetzen ist der Kompost bestmöglich homogenisiert. Abschlusswerte des reifen Komposts sind:

- Masseverlust: ca. 50 Prozent.

- Volumenverlust: 50 bis 70 Prozent.

- Temperatur: Unter 30 °C (gleicht sich der Außentemperatur an).

- Wassergehalt: 50 Prozent oder weniger.

Lagerung und Eigenschaften

Nach der aktiven Kompostierungsphase folgt die Lagerung. Die Dimensionen der Lagerstätte sind unerheblich. Der Haufen kann höher oder breiter sein, als er zur Kompostierung war. Wichtig ist aber nach wie vor, dass kein Wasser in den gelagerten Kompost eindringen kann, um eine Auswaschung von Nährstoffen zu verhindern. Daher wird empfohlen, den Kompost entweder unter einem Dach zu lagern oder ihn zumindest abzudecken und auf einem befestigten Untergrund zu lagern. So kann der Kompost problemlos lagern. Im Versuch wurde der Kompost vom dritten Kleegrasschnitt bis in den März des Folgejahres aufbewahrt.

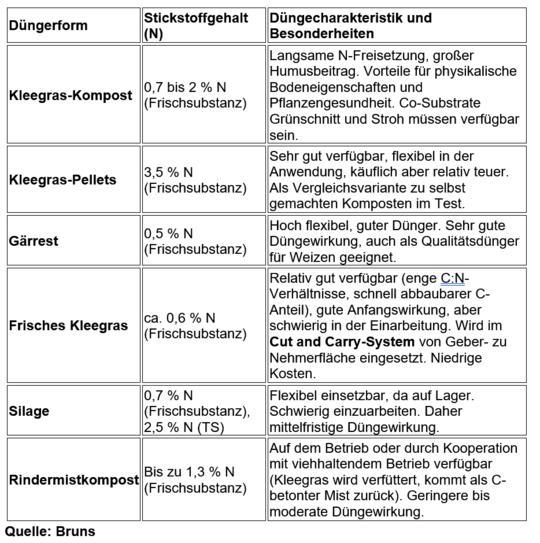

Kleegraskompost ist ein sehr flexibler Dünger, der in verschiedensten Kulturen und Mengen eingesetzt werden kann, auch im Gemüsebau. Er setzt den Stickstoff langsam frei, führt aber relativ viel Humus zurück, was sich positiv auf die physikalischen Bodeneigenschaften und die Pflanzengesundheit auswirkt. Die N-Gehalte (Stickstoffgehalte) liegen zwischen 0,7 bis 2 Prozent in der Frischsubstanz und sollten eine gute mittelfristige Düngewirkung aufweisen. „Im Versuch haben sich mehrere Kleegrasdüngeverfahren dem Vergleich mit Rindermistkompost gestellt“, sagte Bruns. Im Feldversuch wurden die folgenden Kleegras-Transferdünger verglichen, äquivalent mit 170 kg N (Stickstoff) pro Hektar ausgebracht:

Kombination nach betrieblichen Anforderungen

Einen eindeutigen Sieger gab es laut Bruns nicht. Entscheidend ist vielmehr, welches der Verfahren sich für den Betrieb anbietet, wie schnell N bereitgestellt werden muss, ob man oft oder seltener düngt oder ob der Aufbau von Humus im Vordergrund steht. Obacht beim Mulchen: Die Einarbeitung des Kleegrases mittels Mulchen auf dem viehlosen Betrieb ist nicht zu empfehlen. „Die Mulchdecke kann zu hohen Lachgas-Emissionen, einer Reduzierung der Klee-Entwicklungsleistung, N-Verlusten und geringeren Biomasse-Erträgen führen“, gab Bruns zu bedenken.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.