Auf Teufels Hirnschale

Nach den letzten beiden „Böden des Jahres“ – Waldboden und Ackerboden – ist im Jahr 2025 mit der Rendzina wieder ein wissenschaftlich definierter Bodentyp ins Blickfeld gerückt, der im Volksmund auch unter Begriffen wie „A stoinigs Äckerle“ und „auf Teufels Hirnschale“ bekannt ist.

von Alexander Voit, Landesarbeitskreis Düngung Südwest erschienen am 14.11.2025Viele Bodentypen tragen Namen, deren Ursprung aus dem slawischen Sprachraum kommt. Die Anfänge der Bodenkunde sind eng mit russischen und polnischen Wissenschaftlern aus dem 19. Jahrhundert verbunden. So auch der Name „Rendzina“. Er stammt aus dem Polnischen und beschreibt das kratzende oder rauschende Geräusch des Pflugs auf dem oberflächennah anstehenden Gestein.

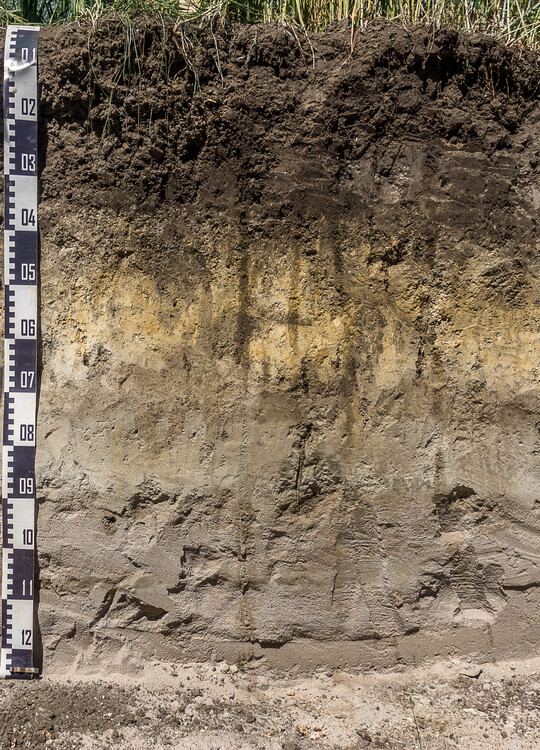

Das Bodenprofil der Rendzina hat die Horizontfolge Ah – C. Damit gehört die Rendzina zu den flachen, wenig entwickelten Böden. Der humose Ah-Horizont liegt direkt auf dem C-Horizont, also auf dem nur wenig verwitterten Ausgangsgestein. Rendzinen bilden sich aus festem oder lockerem Karbonatgestein (>75 % CaCO3 bzw. CaMg(CO3)2), wie Kalk- oder Dolomitgestein.

Entstehung und Eigenschaften der Rendzina

Neben der physikalischen Verwitterung durch Frost und Hitze verwittert Kalkstein, wenn im Boden höhere Konzentrationen an Kohlendioxid, entstanden durch Mikroorganismen und durch die Zersetzung organischer Substanz, vorkommen und sich mit dem Sickerwasser verbinden. Die Verwitterung bewirkt eine Auswaschung des gelösten Carbonats (Kalkstein und Dolomit) in den tieferen Untergrund, zum Beispiel in Tropfsteinhöhlen, wo der Kalk dann wieder ausfällt und in das Grundwasser. Der nicht lösbare Rückstand, also wenige Prozent des ursprünglichen Gesteins sowie Staubpartikel aus Niederschlägen verbleiben als anorganische Komponente für die Bildung eines Oberbodens.

Pionierpflanzen wie Flechten und Moose besiedeln Gesteinsoberflächen und bilden Streu. Streu ist das Ausgangsmaterial für die Humusbildung. Aus Lösungsrückstand und Humus beginnt die Bodenbildung. Allmählich entsteht zu Beginn der Bodenbildung ein häufig lückiger und oft nur wenige Millimeter dünner humoser Oberboden. Diesen Entwicklungsstand nennen wir Rohboden (Syrosem). Er ist die Vorstufe der Rendzina. Es überwiegt zunächst die Humusakkumulation. Der hohe Kalkgehalt begünstigt die Belebung des Bodens durch Bodenfauna und die Durchmischung der organischen Bestandteile (Bioturbation). Bei der Durchmischung erhalten die mit Calciumionen gesättigten Huminstoffe intensiven Kontakt zu den durch die Lösungsverwitterung freigesetzten Tonmineralen. Dadurch entstehen stabile Bodenaggregate, die ein lockeres Krümelgefüge bilden. Die Pflanzenstreu wird rasch zersetzt und in den Ah-Horizont eingearbeitet (Humusform Mull). Deshalb haben die Rendzinen einen schwarzen, stark humosen Oberboden.

Lösungsverwitterung von Kalkstein und Bodenbildungsdauer

Die Lösung von Kalk durch Kohlensäure ist der entscheidende Prozess bei der Bildung der mineralischen Bestandteile von Böden aus Kalkgestein. Die schwer löslichen Bestandteile des Kalksteins, die Tonminerale, bleiben übrig und bilden das anorganische Bodenmaterial, den sogenannten Residualton. Die Bodenbildung dauert sehr lange, da sehr viel Gestein gelöst werden muss, damit etwas Feinboden aus Residualton entsteht. So dauert es unter günstigen Bedingungen am Albtrauf bei Kalkstein mit fünf Prozent Tonanteil circa 200 Jahre, bis sich eine Bodenschicht von einem Millimeter entwickelt hat (RP Stuttgart, Landschaft und Böden im Regierungsbezirk Stuttgart 2015).

Man nimmt an, dass in der Hauptbildungszeit (der Rendzina-Böden) seit der letzten Eiszeit in den vergangenen circa 10.000 Jahren etwa 40 Zentimeter Kalkstein aufgelöst wurden, die einen Lösungsrückstand von nur wenigen Zentimetern hinterlassen haben.

Verbreitung der Rendzina und ihre Übergangsformen

Ohne Kalkstein keine Rendzina. Rendzinen kommen also in Südwestdeutschland immer nur dort vor, wo Kalkgestein bis an die Erdoberfläche ansteht. Hauptverbreitungsgebiet ist das Jura-Gebirge der Schwäbischen Alb sowie die Muschelkalk-Gebiete der Gäulandschaften. Die typischen Rendzinen finden sich dabei meist an den Hanglagen.

Am Hangfuß und in den Talsenken findet man oft die nächste Entwicklungsstufe und Übergangsformen wie Braunerde-Rendzina oder Terra fusca-Rendzina. Diese Formen haben einen hohen Tonanteil, sind weitgehend entkalkt und zeigen eine mäßig bis stark saure Reaktion.Charakteristisch für diese Böden ist auch ihre gelblich- bis rötlichbraune Farbe, die auf dem hohen Gehalt an Eisenoxiden beruht. Ihre Entstehung ist nur durch zusätzlichen Eintrag von eiszeitlichen Fließerden schon vorhandenen Bodenmaterials zu erklären. Der reine Lösungsvorgang des Kalksteins seit der letzten Eiszeit kann keine Feinerden in der Mächtigkeit, wie man sie bei Terra-fusca-Böden findet, aufbauen.

Vorkommen und Nutzung der Rendzina in Deutschland

In Deutschland kommen Rendzinen in allen Höhenstufen und bei Jahresniederschlägen zwischen 600 und 1.600 Millimeter vor. Entsprechend breit ist die Bodennutzung verteilt. Rendzinen werden als Acker-, Obstbau-, Weinbau-, Wirtschaftsgrünland-, Wald- und als Naturschutzflächen genutzt. Für eine zeitgemäße und mechanisierbare Ackernutzung sollte der A-Horizont mindestens 30 Zentimeter mächtig und grobbodenarm sein. Durch die regelmäßige Bodenbearbeitung und den Export des Erntegutes wird der Humusgehalt bei Ackernutzung gesenkt, die Bodenbelebtheit nimmt ab und die Aggregatstabilität sinkt. Häufig werden Kalksteine in die Krume hochgepflügt.

Bei den typischen Rendzinen der Schwäbischen Alb handelt es sich um flache bis maximal mittelgründige, steinige Böden, bei denen bereits nach 30 Zentimetern das Festgestein oder ein sehr stark steiniger Unterboden ansteht. Es sind trockene Standorte mit sehr geringer bis geringer nutzbarer Feldkapazität (nFK), hoher Luftkapazität und meist hoher bis sehr hoher Wasserdurchlässigkeit. Die Kationenaustauschkapazität wird aufgrund des geringen Wurzelraums als sehr gering bis gering eingestuft. Viel häufiger findet man aber Rendzinen, an deren Bodenbildung Reste lösslehmhaltiger Deckschichten sowie Rückstandston der Lösungsverwitterung beteiligt sind. Sie besitzen ein höheres Volumen an durchwurzelbarem Feinboden und sind Übergänge zur Terra fusca.

Nutzungsalternativen und Herausforderungen der Rendzina

Bei Grenzertragsstandorten ist eine Umwandlung in Grünland oder eine extensive Nutzung im Vertragsnaturschutz zu empfehlen. Kalktrockenrasen, die durch Schafe, häufig mit einzelnen Ziegen, genutzt werden leisten einen wesentlichen Beitrag für die Artenvielfalt und sind häufig Standort seltener Pflanzen, zum Beispiel Orchideen. Für eine Nutzung als Wirtschaftsgrünland sollte die Mächtigkeit mindestens 15 Zentimeter betragen.

Wo der Rendzina-Boden besonders flachgründig ist, sind die Äcker immer mit Steinen übersät. „Hier pflügt der Bauer auf des Teufels Hirnschale.“ So empfahl sich in früheren Zeiten die Steinlese, das „Steinklauben“, nicht nur zur Erzielung besserer Erträge. Viele Steinbrocken waren hart und oft scharfkantig. Pflüge und Eggen wurden stark abgenutzt oder konnten durch größere Brocken sogar beschädigt werden. In einem alten Volkslied heißt es: „Wenn oiner a stoinigs Äckerle hot ond au an stompfe Pfluag ond no a garschdigs Weib dahoim, no hot er z’kratza gnuag.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.