Es geht um Boden und Klima

Roland Prietz, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz (AK) in Braunschweig, leitet die Feldaufnahmen für das Projekt Bodenzustandserhebung (BZE) in Deutschland.

- Veröffentlicht am

BWagrar: Herr Prietz, warum gibt es eine deutschlandweite Bodenzustandserhebung?

Prietz: Deutschland hat sich im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen dazu verpflichtet, über Quellen und Senken von klimawirksamen Gasen wie Kohlendioxid (CO2) zu berichten. Auch Böden können durch ihre Fähigkeit, CO2 in Form von Humus zu binden, solch eine Quelle oder Senke sein. Ziel der Erhebung ist, die Kohlenstoffvorräte landwirtschaftlich genutzter Böden zu ermitteln und zu verstehen, welchen Einflussfaktoren diese unterliegen.

BWagrar: Was wird bei der Bodenzustandserhebung untersucht?

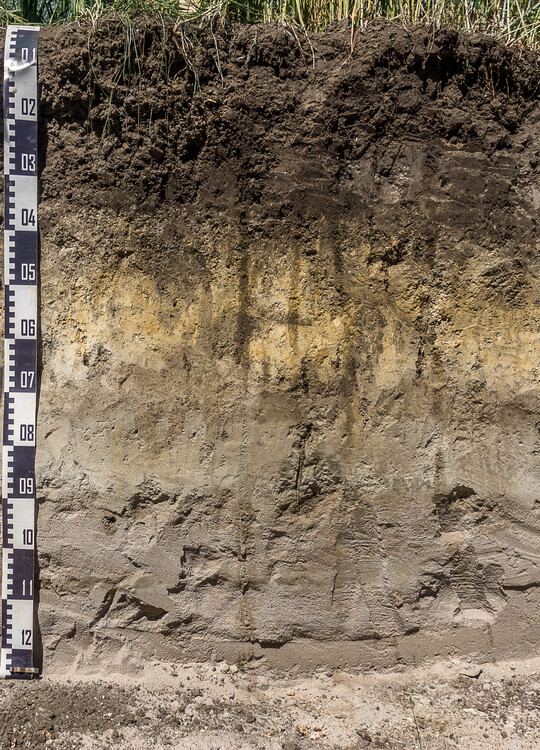

Prietz: Auf Grundlage eines systematischen Rasters von acht mal acht Kilometern werden deutschlandweit über 3100 Standorte auf landwirtschaftlichen Nutzflächen beprobt. An jedem Punkt werden einmalig an einem handgegrabenen ein Meter tiefen Bodenschürf Bodenproben aus unterschiedlichen Tiefenstufen entnommen. Zusätzlich werden um das Profil im Abstand von zehn Meter acht Sondierbohrungen durchgeführt. Untersucht werden die Proben neben bodenphysikalischen Eigenschaften auf Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte. Die Bodenkohlenstoffvorräte zeigen auch die Nutzungs- und Bewirtschaftungsgeschichte jedes Standortes. Für die wissenschaftliche Auswertung werden daher mit einem Fragebogen weitere Informationen gesammelt.

BWagrar: Kann sich der Landwirt um Teilnahme bewerben?

Prietz: Das ist nicht nötig. Da nur die Beprobungspunkte innerhalb des Beprobungsrasters untersucht werden, wenden sich unsere Mitarbeiter direkt an die Landwirte. Die Teilnahme ist freiwillig, die Probenahme findet nur mit vorherigem Einverständnis statt.

BWagrar: Was bedeutet die Bodenzustandserhebung für die beteiligten Landwirte?

Prietz: Jeder teilnehmende Landwirt bekommt eine Aufwandentschädigung und erhält die Analyseergebnisse des Beprobungspunktes zugesandt. Alle Daten und Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich anonymisiert verarbeitet.

Die Flächen werden nach Absprache mit den Landwirten zum geeigneten Zeitpunkt betreten.

Es werden keine subventions- und Cross-Compliance relevanten Informationen erhoben oder erzeugt.

BWagrar: Wo fanden bisher Untersuchungen statt?

Prietz: Die Arbeiten in den Bundesländern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hamburg sind weitgehend abgeschlossen. Bayern und Sachsen-Anhalt folgen im Frühjahr 2015. Die ersten Probenahmen in Baden-Württemberg starten Ende November in den Landkreisen Rhein-Neckar und Ortenau. In Baden-Württemberg werden insgesamt 269 Standorte beprobt.

BWagrar: Wie lange dauern die Arbeiten?

Prietz: Die Probenahme an einem einzelnen Standort erfolgt innerhalb eines Tages. Die Profilgrube wird anschließend wieder geschlossen. Die Arbeiten in Baden-Württemberg dauern voraussichtlich bis Herbst 2015.

BWagrar: Wie war die bisherige Resonanz seitens der Landwirte?

Prietz: Das Interesse bei den Landwirten an dem Projekt ist erfreulich hoch. Bisher mussten nur sehr wenige Beprobungspunkte endgültig ausfallen. Viele Landwirte sehen sich die Geländearbeiten an und kommen mit unseren Bodenwissenschaftlern ins Gespräch.

BWagrar: Worauf weisen erste Ergebnisse hin?

Prietz: Erste regionale Auswertungen haben die Erwartungen bestätigt, dass Grünlandböden rund 30 Prozent mehr organischen Kohlenstoff in den oberen 30 Zentimetern Boden speichern als Äcker. Eine vollständige Auswertung aller Daten wird erst nach Analyse aller Bodenproben voraussichtlich im Jahr 2018 möglich sein.

Bei AK (Thüneninstitut für Agrarklimaschutz) finden Sie hier tiefergehende Informationen sowie an dieser Stelle einen Fernsehbericht in BR.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.