Mit Stroh Gold spinnen

Was spricht für den Verkauf von Stroh? Wie sind die Preise? Was bringt der Verkauf monetär? Das sind Fragen, die der Autor Peter Zilles vom DLR Westerwald beantwortet. Aber auch: Wann sollte das Stroh auf dem Acker bleiben? Was bewirkt es dort? In BWagrar, Ausgabe 24/2018, sind die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Hier lesen Sie tiefer gehende Begründungen des Autors und Tabellen und Grafiken, die seine Aussagen unterstreichen.

- Veröffentlicht am

In Gemischtbetrieben mit strohloser Aufstallung besteht nur noch ein geringer Bedarf an Stroh, so dass besonders die Vermarktung von Weizen-, Triticale-, Roggen-, und Haferstroh einen wesentlichen Beitrag zu einem rentablen Getreideanbau liefern kann. Beim Strohverkauf bestimmen der aktuelle Strohpreis, die Verfahrenskosten und die Nährstoffabfuhren die Rentabilität. Aber auch die nachhaltige Bewirtschaftung von Ackerflächen spielt eine wichtige Rolle. Hier sind besonders die Humusbilanz und der Erosionsschutz zu beachten.

Der Strohpreis ist entscheidend.

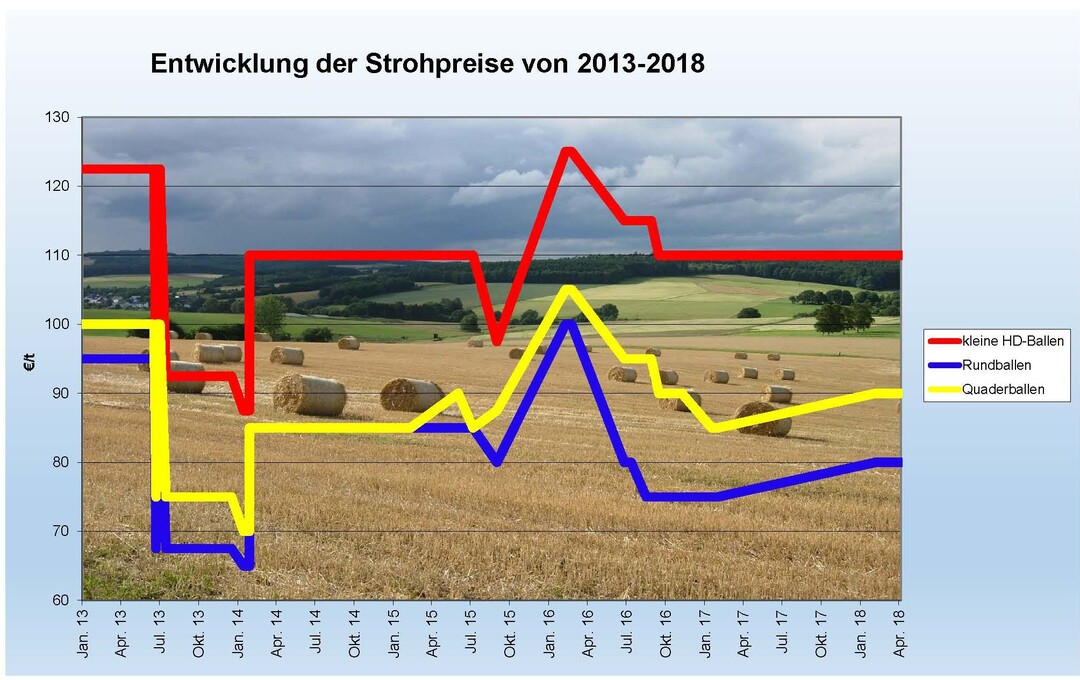

Die Abb. 1 zeigt, dass die Strohpreise der vergangen beiden Jahre sehr konstant waren. Trotzdem waren in der Vergangenheit Preisschwankungen von bis zu 30% zu beobachten. Im Mittel der dargestellten Jahre wurde für Rundballenstroh 82 €/t gezahlt. Der Maximalpreis lag bei 100 €/t, der Minimalpreis bei 65 €/t. Damit betrugen die jahres- und saisonbedingten Preisschwankungen 35 €/t Stroh. Die Abb. 2 zeigt, dass kein anderer Faktor die Wirtschaftlichkeit des Strohverkaufs so stark beeinflusst wie der aktuelle Marktpreis.

Ca. 25% des Stroherlöses werden für die Ernte und den Transport benötigt. An zweiter Stelle stehen die Verfahrenskosten der Strohbergung, die sehr betriebsspezifisch sind. Die Abb. 3 zeigt eine Beispielrechnung, die an Hand von KTBL-Daten die Kosten aufsummiert. In diesem Fall wurde das Stroh in Rundballen mit einem Durchmesser von 1,8 m gepresst und mit dem Transporttraktor geladen und entladen. Die Transportentfernung betrug 2 km und erfolgte mit einem Doppelzug mit insgesamt 20 Ballen. In diesem Beispiel belaufen sich die Kosten für die Strohbergung und den Abtransport auf 20,45 €/t oder 8,08 €/Ballen. Setzt man den in den vergangen Jahren durchschnittlich erzielbaren Stroherlös voraus, muss für die Strohbergung und den Transport ca. ein Viertel des Erlöses in Rechnung gestellt werden.

Die Kosten für die Nährstoffabfuhr kommen im Kostenranking an letzter StelleDer monetäre Wert des Strohs ergibt sich im Wesentlichen aus den Nährstoffabfuhren von Phosphor, Kali und Magnesium. Er ist abhängig von den aktuellen Nährstoffpreisen und dem Strohertrag der jeweiligen Getreidekultur. Bei der Berechnung der Nährstoffkosten für abgefahrenes Stroh wurden in der Abb. 4 für P2O5 60 Cent/kg, für K2O 65 Cent/kg und für Mg 6 Cent/kg Nährstoff angenommen. In Abhängigkeit von der Kultur und dem jeweiligen Strohertrag werden bei einer Strohernte Nährstoffe im Wert von 45 € bis 101 € pro ha abgefahren. Im Durchschnitt der Kulturen werden bei den aktuellen Nährstoffpreisen pro Tonne Stroh Nährstoffe im Wert von ca. 13 € abgefahren.

Die Nährstoffabfuhr hat einen Anteil von ca. 15 % am langjährigen durchschnittlichen Verkaufserlös des Strohs. Damit haben die abgefahrenen Nährstoffe im Ranking der dargestellten Kosten den geringsten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Strohverkaufs (s. Abb. 2).

Bezüglich der Nährstoffgehalte pro dt Stroh von Phosphor und Magnesium gibt es keine kulturabhängigen Unterschiede. Die dargestellten Getreidearten haben pro dt Stroh 0,3 kg Phosphor und 0,2 kg Magnesium. Der Unterschied der Nährstoffabfuhr ergibt sich lediglich durch die unterschiedlichen kulturabhängigen Erntemengen. Weizen enthält pro dt Stroh 1,4 kg Kali und Roggen enthält 2kg Kali/dt Stroh. Alle anderen Kulturen enthalten pro dt Stroh 1,7 kg Kali. Die Abb. 4 zeigt auch, dass die Kaliabfuhr der größte Kostenfaktor bezüglich der Nährstoffabfuhr darstellt. Im Durchschnitt der Kulturen entfallen für die Ausgleichsdüngung der Strohabfuhr 86% der Nährstoffkosten auf die Kalidüngung, 13 % auf die Phosphordüngung und 1 % auf die Magnesiumdüngung. Bei der Kostenberechnung für die Nährstoffabfuhr spielt die Bodenversorgungsstufe eine wesentliche Rolle. Betriebe mit intensiver organischer Düngung, oder mit hohen Versorgungsstufen, wie sie z.B. bei Bimsverwitterungsböden, kann die Abfuhr für Kali durch die Strohernte nicht in Rechnung gestellt werden, weil eine solche Düngung nicht erforderlich ist. Auch die starken Preisschwankungen für Phosphor der vergangenen Jahre haben nur einen geringen Einfluss auf die Rentabilität des Strohverkaufs. Unterstellt man den in der Abb. 4 dargestellten Nährstoffwerten eine Preiserhöhung von 30% bei Phosphor, würden sich die Gesamtkosten für die Nährstoffabfuhr von ca. 13 €/t auf ca. 14 €/t Stroh erhöhen. Am Gesamterlös für den Strohverkauf hätte diese Preiserhöhung nur noch einen Anteil von 0,6 %.

Strohdüngung dient einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Ackerflächen

Strohmulch schützt den Boden vor Erosion und Oberflächenabfluss. Es bindet Nährstoffe und schützt sie vor Auswaschung. Die Bodenstruktur wird stabilisiert, dem Verlust von organischer Substanz wird vorgebeugt und die Bodenfruchtbarkeit wird gefördert.

Ein wichtiger Gesichtspunkt bezüglich einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Ackerflächen ist die Erhaltung des Humusgehaltes im Boden. Als Humus bezeichnet man alle in und auf dem Boden befindlichen abgestorbenen bzw. in der Zersetzung begriffenen pflanzlichen und tierischen Stoffe oder zugeführte organische Düngerstoffe und deren Umwandlungsprodukte.

Dabei bezeichnet man als Nährhumus die leicht zersetzbaren und leicht umwandelbaren Anteile des Humus, sie stellen die Nahrung für die Mikroorganismen dar. Der Dauerhumus ist gegen mikrobiellen Abbau sehr stabil und von wesentlicher Bedeutung für die Wasserhaltefähigkeit und die Nährstoffmobilität bzw. -speicherung. Der Humusgehalt der Böden wird angegeben entweder in % Gesamt-C oder gesamt-organische Substanz.

Der Anteil von Gesamt-C an der organischen Substanz (Humus) beträgt etwa 40 – 60%, als Faustzahl gilt Gesamt-C x 2 = organische Substanz. Intensiv bewirtschaftete Böden weisen ca. 1,5 – 2%, Dauergrünland 5 – 6% organische Substanz auf. Nimmt man auf einem Ackerboden in einem Bodenhorizont von 30 cm ein Bodengewicht von 4.500 t/ha an, würde man bei einem durchschnittlich versorgten Boden zwischen 67,5 bis 90 t/ha Kohlenstoff oder zwischen 135 – 180 t/ha organische Substanz vorfinden.

Die Kosten der Strohbergung und die Nährstoffentzüge lassen sich relativ leicht und betriebsspezifisch in Zahlen fassen. Die Kosten für eine eventuell nicht nachhaltige Bewirtschaftung von Ackerflächen durch fehlenden Erosionsschutz, negativer Humusbilanz und der daraus resultierenden Ertragsdepression sind für den Einzelbetrieb praktisch nicht zu erfassen.

Um diesen Zusammenhang darzustellen, wird in der Literatur häufig die Studie von Leithold angeführt. Er untersuchte den Einfluss des Humusgehaltes auf den Silomaisertrag (Abb. 5). Als Ergebnis stellte er mit zunehmender organischer Substanz (Corg) im Boden eine lineare Ertragssteigerung fest, sowohl bei der Variante ohne mineralische Düngung als auch bei der mit N-Düngung. In der Praxis kann eine Kohlenstoffbilanzierung der Fruchtfolge einen Anhaltswert geben. In den seit 2015 novellierten Cross Compliance-Vorschriften wurde die Verpflichtung zur Erstellung einer Humusbilanz bzw. der Bodenhumusuntersuchung bei bestimmten Fruchtfolgen gestrichen. Sie wurde ersetzt durch gesetzliche Mindestanforderungen bezüglich der Anzahl der Fruchtfolgeglieder in einer Fruchtfolge (Anbaudiversifizierung).

Dennoch zeigt das Beispiel eines Betriebes Abb. 6 mit 60 ha Ackerbau und fünf Fruchtfolgeglieder, der alle Vorgaben der Anbaudiversifizierung erfüllt, dass der Verkauf des kompletten Getreidestrohs zu einer negativen Humusbilanz führt. Ein Getreidebestand hat unabhängig von der Getreideart und dem Ertrag einen Humusbedarf von 280 kg Humus-C pro ha. Im Gegenzug liefert das Stroh eine Reproduktion von 100 kg Humus-C je Tonne Stroh. Zum Silomais werden in diesem Beispiel 30t/ha Rindergülle mit einem TM-Gehalt von 7 % und einem Humus-C-Äquivalent von 9 kg pro Tonne Substrat gedüngt. Fährt dieser Betrieb das komplette Getreidestroh ab, weist die Humusbilanz einen Wert von minus 224 kg Humus-C pro ha und Jahr aus. Um eine ackerbaulich nachhaltige Bewirtschaftung seiner Flächen zu gewährleisten, wäre es sinnvoll nur das Weizenstroh abzufahren und Winter- und Sommergerstenstroh auf dem Acker zu belassen. Die Humusbilanzierung weist dann einen nahezu ausgeglichenen Wert von minus 6 kg Humus-C pro ha und Jahr aus.

Ertragsdepressionen der Folgefrucht durch ungünstiges Strohmanagement verursachen erhebliche Kosten

Zum Beispiel erschweren große Schnittbreiten bei Mähdreschern eine exakte Verteilung von Stroh und Spreu. Das gehäckselte Stroh sollte eine Länge von 3 -5 cm haben. Wenn der Mähdrescher lange Stoppel hinterlässt, wird zwar die Leistungsfähigkeit beim Drusch erhöht. Bei der Stoppelbearbeitung führen aber die hohen Stoppelreste im Zusammenhang mit dem Strohhäcksel oft zu Verstopfungen des Bodenbearbeitungsgerätes.

Im Idealfall sollte die Stoppellänge maximal 10 - 15 cm betragen. Moderne vierbalkige Grubber, mit einem an die Scharform angepassten Scharabstand, ermöglichen eine gute Einmischung der Erntereste und eine gleichmäßige Bearbeitungstiefe von 10 - 15 cm. Auch Lagergetreide erschwert eine exakte Verteilung und gleichmäßige Einmischung des Strohs. Besonders, wenn nach Roggen oder Triticale Winterraps folgt, bleibt für eine gute Stoppelbearbeitung kaum Zeit. Die Folgen sind eine schlechte Strohrotte, ungleichmäßige Wachstumsbedingungen und ein vermehrtes Auftreten von Schnecken und Mäusen. Im Extremfall führt dies zu einer schlechten Funktion der Aussaattechnik und behindert eine exakte Saatgutablage. Daraus resultiert oft ein ungleichmäßiger und lückenhafter Bestand, die Bestandesführung wird erschwert, der zeitliche Aufwand steigt, Ertragsverluste und ein erhöhter Herbizid-, Fungizid-, Molluskizidaufwand verteuern dann die Produktion.

Auch die vorgegebenen Standortbedingungen wie Bodenart, Klimabedingungen, Niederschlagsmenge- und Verteilung, sowie der Witterungs- und Temperaturverlauf beeinflussen die Effektivität und Qualität des Strohmanagements. Leichte Böden erschweren oft eine exakte Einmischung des Strohs, der Pflug wendet schlecht und schiebt die Erntereste nur zur Seite. Schwere Böden haben nur einen kleinen Bearbeitszeitraum. Im nassen Zustand treten Strukturschäden auf und die Strohrotte wird behindert. Ist der Boden zu trocken, erschwert dies eine Einmischung des Strohs und exakte Tiefenführung des Grubbers.

Stroh wird mit Hilfe von Mikroorganismen zersetzt, diese benötigen zum Aufbau ihrer körpereigenen Eiweiße Stickstoff.

Die Höhe des Stickstoffbedarfs zur Strohrotte ist abhängig von der Vorfrucht, der N-Düngung der Vorfrucht und der langjährigen N-Nachlieferung aus organischer Düngung. Laut der aktuellen Düngeverordnung ist eine direkte N-Ausgleichsdünung zur Strohrotte nicht mehr erlaubt. Dennoch können zu Zwischenfrüchten, Winterraps und Feldfutter bei einer Aussaat bis zum 15. September oder zu Wintergerste bei einer Aussaat bis zum 1. Oktober eine N-Düngung mit bis zu 60kg /ha Gesamtstickstoff oder 30 kg/ha Ammoniumstickstoff erfolgen. Ein höherer Stickstoffbedarf von Stoppelweizen wird in der neuen Düngeverordnung nicht berücksichtigt, verbleibt dann noch das Stroh der Vorfrucht auf dem Acker sind Ertragseinbußen und niedrige Eiweißwerte vorprogrammiert.

Fazit

Die wichtigsten Gesichtspunkte beim Strohverkauf sind der aktuelle Strohpreis und die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung. Um einen nachhaltigen Ackerbau zu gewährleisten, ist es in der Regel nicht möglich das komplette Getreidestroh einer Fruchtfolge zu verkaufen. Eine wirksame Humus-C-Nachlieferung ist durch die Ausbringung von Kompost möglich. Die Höchstausbringmenge von 10 t/ha TM Kompost pro Jahr (30t/ha TM Kompost in 3 Jahren) liefern bei einer TM von 30% und 40kg Humus-C pro Tonne Substrat 1333 kg/ha Humus-C. In der Praxis wird der Verkauf von Stroh häufig mit dem Kauf von Gülle kompensiert. Dabei ist es sinnvoll neben einer Nährstoffbilanz der Fruchtfolge auch eine Bilanzierung des Kohlenstoffs durchzuführen. In der Regel liefert der Zukauf von Gülle eine gute Nährstoffversorgung der Flächen, dabei muss aber auf eine ausreichende Humus-C-Versorgung geachtet werden. Zum Beispiel enthält eine Rindergüllegabe von 25t/ha FM bei einer TM von 7% 9 kg Humus-C pro Tonne Substrat, sie liefert somit 225 kg/ha Humus-C. Mit der Abfuhr von 6,4 t/ha Weizenstroh werden 640 kg/ha Humus-C entzogen. Zeichnet sich schon eine unzureichende Stoppelbearbeitung und damit eine schlechte Strohrotte ab, z.B. durch eine verspätete Ernte, Trockenheit oder Lager, dann empfiehlt es sich besonders vor Raps das Stroh abzufahren.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.