Neue Konzepte für mehr Tierwohl in der Schweinehaltung

Wie sollten Haltungssysteme gestaltet werden, damit sie den Attributen tierfreundlich, umweltgerecht, klimaschonend, verbraucherorientiert und wettbewerbsfähig gerecht werden? Dieser nicht ganz einfachen Aufgabe widmen sich Fachleute aus ganz Deutschland. Wie diese Ställe aussehen können, wird eines der Schwerpunktthemen auf der kommenden EuroTier sein.

- Veröffentlicht am

In den letzten Jahren wurden mehrere Empfehlungen zur Beurteilung und Verbesserung der Tierschutzstandards, darunter auch die Etablierung von freiwilligen Tierschutzlabeln, in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen veröffentlicht.

Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik fasst dies in seinem Gutachten 2015 wie folgt zusammen: „Die Nutztierhaltung in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Sektor entwickelt. Es wurden große Fortschritte in Bezug auf die Ressourceneffizienz erzielt. Gleich-zeitig gibt es erhebliche Defizite vor allem im Bereich Tierschutz, aber auch im Umweltschutz. In Kombination mit einer veränderten Einstellung zur Mensch-Tier-Beziehung führte dies zu einer verringerten gesellschaftlichen Akzeptanz der Nutztierhaltung“.

Herausforderungen an Schweinehalter nehmen zu

Das Bundesagrarministerium (BMEL) hat sich in seiner Nutztierhaltungsstrategie für eine zukunftsfähige und stabile deutsche Nutztierhaltung ausgesprochen: „Die Ansprüche zur Veränderung der Tierhaltung, die immer wieder formuliert werden, müssen sich auch der kritischen Bewertung stellen, soweit sie vom Ziel geleitet sind, die Veredelungswirtschaft in Deutschland insgesamt in Frage zu stellen“.

Für die Schweinehaltung bedeutet dies einen ganzen Strauß an Herausforder-ungen. Meistern lassen sich diese nur mit nachhaltigen Lösungsstrategien und einer Konsensfindung auf der Basis von Kompromissen.

Im Bereich des Tierschutzes fokussiert sich die gesellschaftliche Kritik in erster Linie an unerwünschten Eingriffen bei den Tieren (Kastration, Kupieren des Schwanzes und Zähneschleifen), an Verletzungen des Bewegungsapparates und der Haut, an Verhaltenseinschränkungen (Platzangebot und Strukturierung, fehlender Liegekomfort in den Buchten, Fixierung im Kastenstand) und an Organschädigungen (Lungen- und Herzerkrankungen).

Im Umweltbereich (Naturschutz, Wasserschutz und Klimaschutz) bezieht sich die Kritik auf zu hohe Nährstoffeinträge in den Boden und Gewässer durch Gülleausbringung und der Abluft aus den Tierhaltungsanlagen. Diese enthält Stäube, Bioaerosole, Ammoniak und eine Vielzahl von Geruchsstoffen.

Emissionen führen zu Problemen

Stäube und anhaftende Bioaerosole können zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen, Ammoniak trägt nach mikrobiologischer Umsetzung zu Nitrit und Nitrat zur Versauerung von Oberflächengewässern und Böden bei. Gerüche können Belästigungen in der Nachbarschaft von Tierhaltungsanlagen verursachen. Negative Umwelteffekte der Tierhaltung sind ein Problem der unzulänglichen Umsetzung von Emissionsvermeidungsstrategien und zeigen sich vor allem in Regionen mit hoher Viehdichte. Generell wird der mögliche Umfang einer betrieblichen Nutztierhaltung jedoch auch in Regionen mit geringer Viehdichte durch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen begrenzt oder erschwert.

Im Rahmen des Verbraucherschutzes steht neben der Lebensmittelsicherheit vor allem eine deutliche Verringerung des Tierarzneimitteleinsatzes aufgrund der Antibiotika-Resistenzproblematik im Vordergrund.

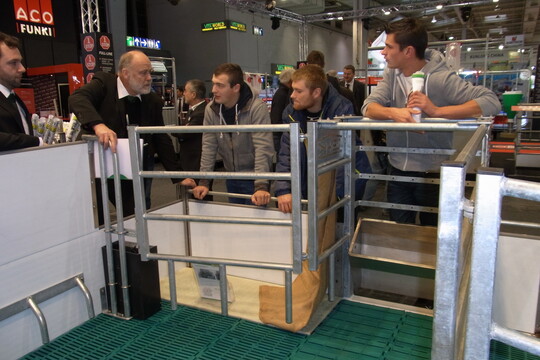

Insbesondere für die Verbesserung der Haltungssituation und des Tierverhaltens wird sowohl einer Vergrößerung der Buchtenfläche pro Tier als auch dem organischen Beschäftigungsmaterial zentrale Bedeutung zugewiesen. Bereits auf europäischer Ebene werden organische Beschäftigungsmaterialien favorisiert, dem wird in den Vorgaben der nationalen Tierschutznutztierhaltungsverordnung Rechnung getragen. In der Initiative Tierwohl ist organisches Beschäftigung-material ein Pflichtkriterium, das Angebot von Raufutter, unabhängig von organischem Beschäftigungsmaterial, ein Wahlkriterium. Darüber hinaus werden Einstreumaterialien zur Verbesserung des Liegekomforts gewünscht.

Zur Befriedigung des Wühlbedürfnisses sollte Schweinen langfaseriges, organisches Beschäftigungsmaterial (Heu, Stroh) zur Verfügung gestellt und regelmäßig erneuert werden, damit es attraktiv bleibt. Bei höheren Einsatz-mengen kann sich jedoch eine Schwimmschicht auf der Gülleoberfläche im Güllekanal bilden und den Gülleabfluss behindern beziehungsweise zu Verstopfungen führen.

Pelletierte rohfaserreiche Ergänzungsfuttermittel, die getrennt von der Hauptfütterung angeboten werden, haben sich in Versuchen als geeignet erwiesen, um diese Probleme aufzulösen. Sie sind schüttfähig, keimfrei und werden von den Schweinen akzeptiert. Im Rahmen von Erprobungen zum Verzicht auf das Schwänze kupieren zeichnet sich ab, dass diese Form der Rohfaserversorgung in der Ferkelaufzucht und Mast eine Verbesserung bringen kann.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.