Es ist nicht nur die Haltung

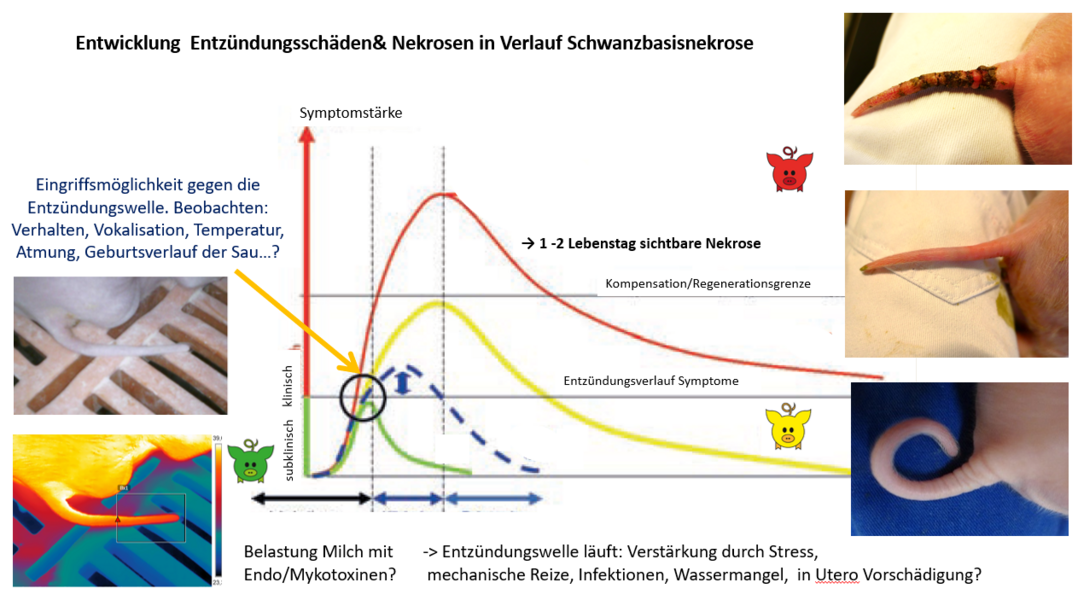

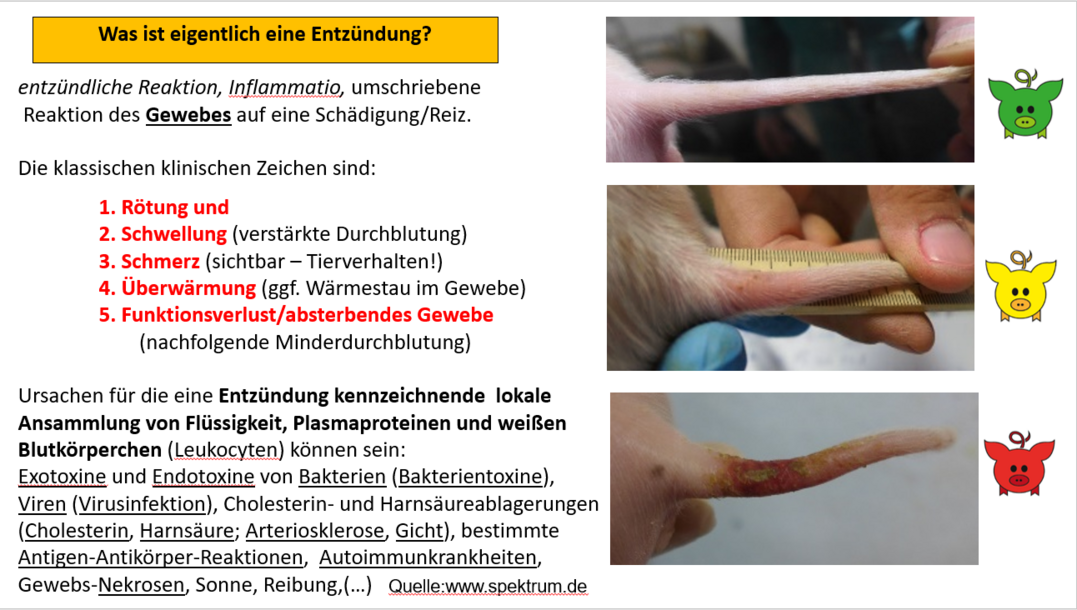

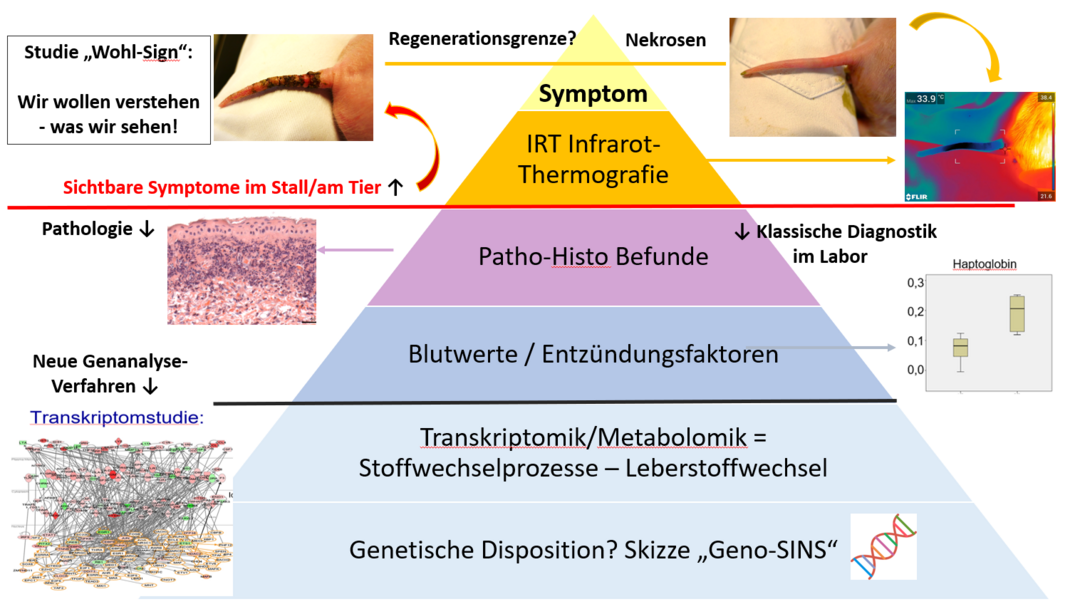

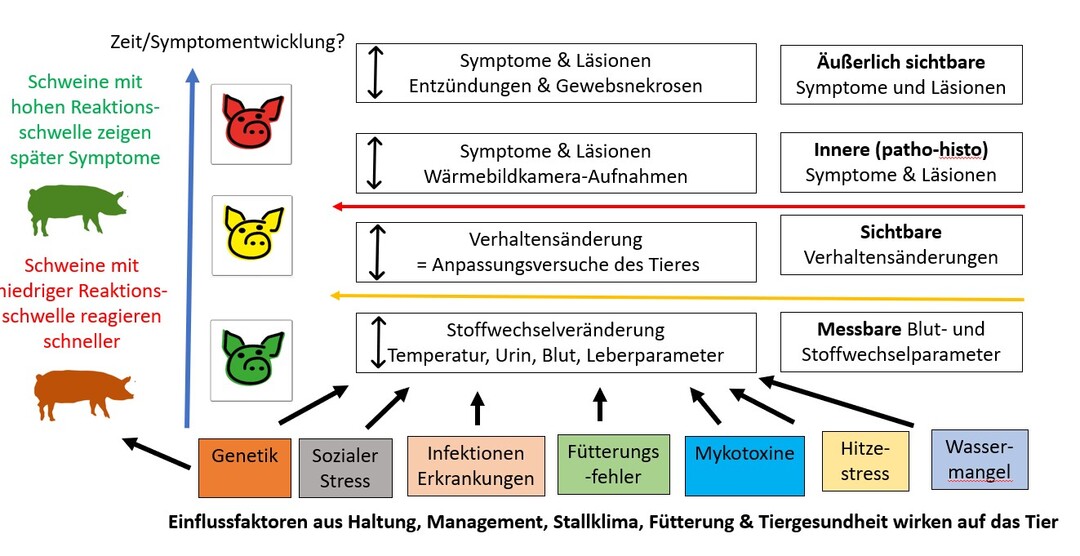

Schwanzbeißen entsteht durch zahlreiche Faktoren. Wie die Schweine gehalten werden, ist jedoch nur ein Teil des Problems. Die Ringelschwänze können sich auch ohne das Zutun anderer Schweine entzünden und nekrotisch werden. Wie sich das vermeiden lässt, zeigt ein Versuch auf einem Modell- und Demonstrationsbetrieb (MuD).

- Veröffentlicht am

Das war der Durchbruch. Plötzlich nahm die Zahl der Ferkel mit entzündeten und nekrotisch veränderten Ringelschwänzen deutlich ab“, erinnert sich Andreas Müller an die Tage im Spätherbst des vergangenen Jahres zurück. Lange hatte es nicht danach ausgesehen. Vielmehr schafften es seit dem Start des Testlaufs im Juli 2018 nur wenige der aufgezogenen Ferkel mit intakten Schwänzen in den Mastschweinestall. Bei der überwiegenden Mehrheit der Jungtiere gab es dagegen Probleme, wie Andreas Müller und sein Vater Rainer Müller an diesem Januartag beim Gang durch den Zuchtsauenstall berichten. Als Folge davon stieg das Risiko, dass die gesundheitlich vorbelasteten Ferkel Gefahr liefen, von Artgenossen in den Schwanz gebissen oder selbst zu Beißern zu werden. Oder der Ringelschwanz so entzündet beziehungsweise nekrotisch verändert war, dass er in den ersten Lebenswochen abfiel.

Den Ursachen auf der Spur

„Genau das wollten wir vermeiden“, macht Andreas Müller deutlich. Wohlwissend, dass die gesellschaftliche Debatte um den Kupierverzicht in vollem Gange und der Aktionsplan Kupierverzicht politisch gewollt ist. Letzterer lieferte übrigens den Grund, warum die beiden Landwirte beschlossen, an dem vom Bundesagrarministerium (BMEL) geförderten Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz teilzunehmen. Das war im Juli 2018 und bis zur Jahreswende 2019/20 verzichteten Vater und Sohn bei 133 Ferkelwürfen mit knapp 1500 Jungtieren versuchsweise auf das Kupieren. Doch, so die ernüchternde Bilanz, bei gerade mal fünf bis zehn Prozent der Jungtiere blieb der Schwanz bis zum Ende der Aufzucht intakt.

Dabei hatten die beiden Landwirtschaftsmeister mit dem Start des Projektes mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Ringelschwänze lang lassen zu können. Sie strukturierten die Aufzuchtbuchten neu, sorgten für überdeckelte Rückzugsbereiche, verschiedene Bodenbeläge, richteten eine beleuchtete Kotecke ein, installierten Spielzeug, boten in Schalen Wühlmaterialien an und bauten offene Tränken ein. „Wir achteten auf hygienisch einwandfreies Futter und Wasser und setzten Matrix-Eber ein, um das Wachstum der Tiere für die spätere Metzgervermarktung gezielt zu steuern.“ Schließlich hatten sie sich im Vorfeld mit dem Thema beschäftigt und wussten, dass das Phänomen Schwanzbeißen vielseitige Ursachen hat und im besten Fall nur ein Maßnahmenbündel den Verlust der Schwänze verhindern kann. Doch der große Wurf blieb dennoch aus.

Die entscheidende Wende brachte schließlich ein Wechsel im Futter. Um den Schweinen mehr Beschäftigung und ein größeres Sättigungsgefühl zu vermitteln, rückte der Einsatz von Luzernesilage in den Fokus. Das rohfaser- und proteinreiche Futter sollte ein Teil der Lösung werden und war den Schweinehaltern von Beraterin Mirjam Lechner vorgeschlagen worden. Die Haltungsexpertin, die bei der Unabhängigen Erzeugergemeinschaft (UEG) Hohenlohe-Franken beschäftigt ist, und seit geraumer Zeit ein EIP-Projekt zum Erkennen von Schweinesignalen betreut, brachte die damalige Versorgung der Tiere mit Rohfaser ins Gespräch. Hier habe es Defizite gegeben, die Rationen waren wie vielfach üblich protein- und stärkelastig, an der für das Sättigungsgefühl und die Beschäftigung nötigen Futterstruktur mangelte es dagegen.

Dass das Futter für die Schweine eine der zentralen Stellschrauben ausmacht, davon sind die Haltungsexpertin Mirjam Lechner und Tierarzt Dr. Frederik Löwenstein vom Bildungs- und Wissenszentrum (LSZ) Boxberg überzeugt. Wie bedarfsgerecht die Tiere mit Nährstoffen und Rohfaser versorgt werden, bleibt nicht ohne für Folgen für den Stoffwechsel und die Magen-Darm-Gesundheit. Konkret: Werden die Muttersauen beispielsweise stark leistungsorientiert gefüttert, und gibt es Defizite bei der Rohfaserversorgung, kann sich dies auf die nachfolgende Generation an Schweinen auswirken, wie Lechner erläutert.

„Die Saugferkel sind immer ein Spiegel der Gesundheit des Bestandes. Wie fit die Tiere in ihrem späteren Leben sind, wird bereits in der Trächtigkeit programmiert und hängt entscheidend von genetischen Reaktionsschwellen ab“, erläutert die Beraterin, die sich dafür stark macht, künftig Gesundheitsmerkmalen in der Zucht mehr Gewicht einzuräumen. Ziel müsse es sein, dass schon ungeborene Ferkel auf Gesundheit codiert werden und davon in der späteren Aufzucht und Mast profitieren.

Lesen Sie den gesamten Beitrag in BWagrar, Ausgabe 6/2020

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.