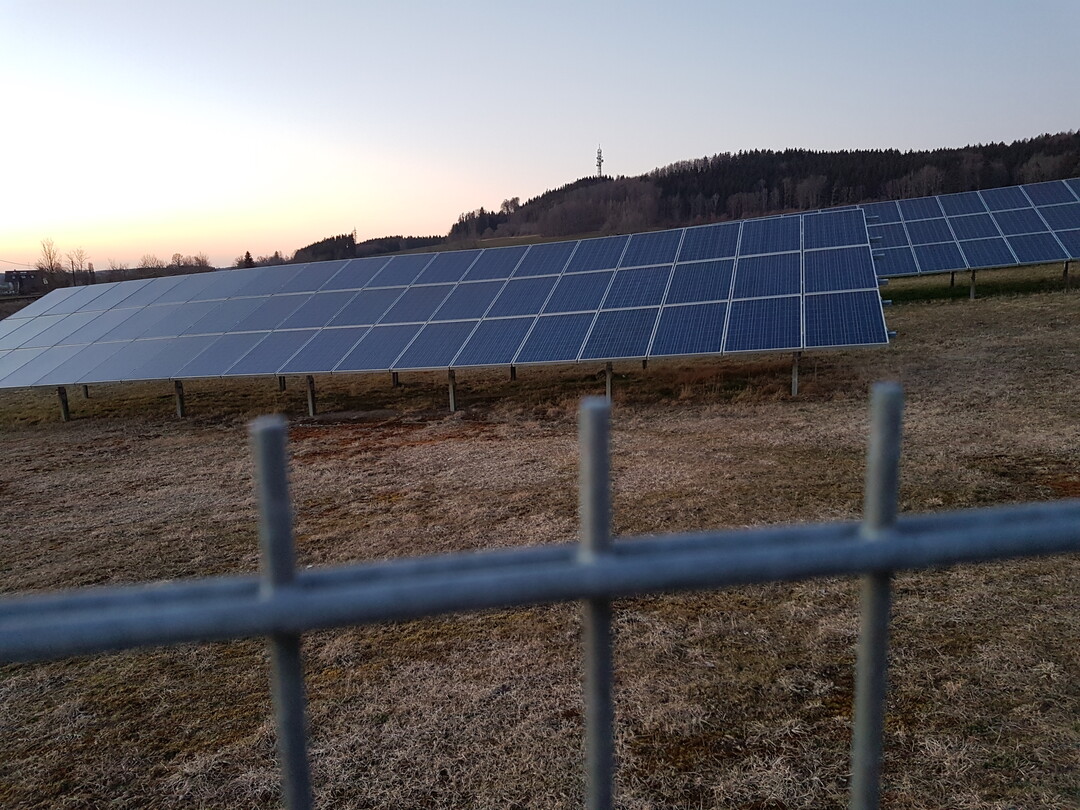

Freiflächen-PV-Anlagen auf Ackerflächen

Die Energiewende kann für die Landwirtschaft ein fruchtbares Feld sein. Die Errichtung oder die Verpachtung einer Fläche an einen Projektierer mit Beteiligung an einer Freiflächen- PV-Anlage scheint eine interessante Alternative zu sein. Doch Vorsicht. Das Gesetz wirft einige Schatten auf diese Betriebe.

- Veröffentlicht am

Bei Verpachtung der Flächen über einen Pachtvertrag, auch Gestattungsvertrag genannt, scheinen auf den ersten Blick die gezahlten Pachten pro Hektar äußerst attraktiv. Doch die Vertragsbedingungen und Konsequenzen sind genau zu prüfen.

Aus Sicht der Landwirtschaft wird der gezahlte Pachtzins immer auf die gepachtete Gesamtfläche bezogen. Teilweise möchten die Projektierer aber nur die Fläche bezahlen, die mit PV-Modulen belegt ist. Bei größeren Flächen kann es hier zu erheblichen Abweichungen kommen, da selten die ganze Fläche mit Modulen belegt werden kann. Für die Pachthöhe ist ebenfalls die Entfernung zum nächsten Netzeinspeisepunkt relevant. Dieser kann „ums Eck“ oder aber mehrere Kilometer von der Grundstücksgrenze entfernt liegen. Die Festlegung des Netzeinspeisepunktes liegt in der Zuständigkeit des Übertragungsnetzbetreibers.

Stromerlös und Nebenkosten

Ist eine Flächenpacht vereinbart, so ist diese meistens für die Vertragslaufzeit, die in der Regel 20 Jahre oder mehr umfasst, fix vereinbart. Die Strompreise werden wahrscheinlich, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen, in Zukunft weiter steigen. Denkbar wäre, dass man neben der Flächenpacht alternativ oder ergänzend eine prozentuale Beteiligung am Stromerlös vereinbart.

Bei der Verteilung der Chancen und Risiken kann mancher Projektierer im Vertrag „über die Stränge schlagen“. Der Grundstückseigentümer muss beispielsweise die Grundsteuer bezahlen. Ab 2025 gelten neue Regelungen zur Grundsteuer. Welche Auswirkungen diese auf Ackerflächen haben, die mit PV-Modulen bebaut sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist: Es wird teurer. Daher tut der Landwirt gut daran, im Vertrag die Mehrkosten für die Grundsteuer durch den Projektierer zahlen zu lassen, indem eine Pachtzahlung zuzüglich der Nebenkosten vereinbart wird. Im Vorfeld ebenfalls zu klären ist, wer die Verpflichtung zur Schaffung von Ausgleichsflächen übernimmt. Diese sollte unbedingt beim Projektierer bleiben, da sonst unter Umständen durch die Verpachtung weitere Flächen wegfallen, die der Landwirt als Ausgleichsflächen einbringen muss.

Kosten für den Rückbau absichern

Auch nach Ende der Laufzeit droht Ungemach. Im Vertrag sollten die Kosten des Anlagerückbaus geregelt sein. Baurechtlich wird der Betreiber der Anlage in der Baugenehmigung verpflichtet, die Kosten des Rückbaus zum Beispiel durch eine Bankbürgschaft abzusichern. Hier ist zu empfehlen, dass der Landwirt den Rückbau insoweit absichert, als dass die erforderlichen Kosten nach einigen Jahren durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüft werden. Steigen die Kosten, erhält der Landwirt eine eigene Rückbaubürgschaft der Bank. Die Kosten des Sachverständigen muss der Betreiber zahlen.

Zu beachten ist auch, dass die Fläche durch die Errichtung der PV-Anlage und Entfall der landwirtschaftlichen Nutzung den Ackerstatus verlieren und Dauergrünland werden können, was zu einem Umbruchverbot führen kann. Damit verlieren die Flächen künftig an Wert.

Auch im Steuerrecht ist Vorsicht geboten. Die Freiflächen-PV-Anlage kann bei der Hofübergabe erhebliche Probleme bereiten. Dies wird häufig bei den aktuellen Verträgen übersehen, da die Übergabe gefühlt noch in weiter Ferne ist. Da die Verträge bis zu 30 Jahre laufen, sollte der Landwirt dies in seine Überlegungen miteinbeziehen. Problematisch ist, dass die PV-Anlage auf dem Acker nicht die bewertungsrechtlichen Begünstigungen eines landwirtschaftlichen Betriebes genießt. Daher kann die verpachtete Fläche für die Übernehmer teuer werden.

Fazit: Lassen Sie sich vor Abschluss eines Pachtvertrages unbedingt beraten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.