Weniger Mikro-Management, mehr Gewicht fürs Anbausystem

- Veröffentlicht am

Frank Gemmer, Hauptgeschäftsführer des IVA, begrüßte zum 5. Verbändedialog zur Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes. Der IVA ist in fast allen Bereichen des Pflanzenschutzes tätig, ganz gleich, ob es sich um konventionelle oder biologische Methoden handelt. „Auch die Züchtung resilienter Sorten ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Landwirtschaft. Neue Züchtungsmethoden haben hier großes Potenzial, vor allem für Leguminosen wie Soja oder Lupinen“, erklärte Gemmer. Eine weite Fruchtfolge reduziere den Krankheitsdruck und mindere die Unkrautproblematik.

Auch im Düngerbereich ist der IVA aktiv, zum Beispiel bei Ammoniak und Kali, die mit CO2-neutralen Energien gewonnen werden. Auch mit neuen Technologien wie Inhibitoren lassen sich die Lachgasemissionen zukünftig weiter reduzieren. Auf der Agritechnica waren viele praxisreife Digitalsysteme gezeigt, um noch bedarfsgerechter und effizienter zu behandeln, beispielsweise mit Spot-Spraying. „Viele dieser Technologien sind heute praxisreif“, erklärte Gemmer. Gemmer wünscht sich für die Landwirtschaft auch in Zukunft einen gut gefüllten Werkzeugkasten, der chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nicht außen vorlässt. „Vor allem in feuchten Jahren wie 2023 wird dieser als Ultima Ratio benötigt, um einen stabilen Ertrag und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten“, sagte Gemmer. Biologische Verfahren sind laut Gemmer noch nicht konkurrenzfähig und benötigen noch mehrere Jahre Entwicklungszeit.

Die Richtung der Politik

„Unsere Agrarsysteme sind vor allem durch den Verlust von Biodiversität und die Klimakrise gefährdet“, erklärte Silvia Bender, Staatssekretärin im BMEL. Die Landwirtschaft soll daher krisenfester werden und auch in Zukunft stabil gute Erträge einfahren, soll dabei aber noch mehr an den Zielen des Umwelt- und Ressourcenschutzes ausgerichtet werden. Dabei spiele der Pflanzenschutz eine Schlüsselrolle und müsse an neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet werden. Bender liegt vor allem die Stärkung alternativer Verfahren am Herzen, aber auch Prognosemodelle hebet die Staatssekretärin als zukunftsträchtig hervor. Der „Sustainable use regulation“ kommt besondere Bedeutung zu. Verwendung und Risiko chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel sollen national deutlich gesenkt werden, indem vor dem Einsatz der Mittel ackerbauliche Maßnahmen ausgeschöpft werden sollen. Noch 2023 soll ein bundesweites Pestizidreduktionsprogramm kommen, das den Fokus auf alternative Pflanzenschutzverfahren legen soll. Vernetze Landschaftselemente sollen zum Artenschutz gestärkt werden.

Das ist Integrierter Pflanzenschutz

„Die Ansprüche an den Integrierten Pflanzenschutz sind groß“, sagte Dr. Mark Winter, Leiter des Referats Pflanzenschutz im IVA. Der Schutz der Kulturpflanzen ist die Grundlage der menschlichen Ernährung. Schon seit Jahrhunderten wurden Verfahren erprobt, um den Krankheitsbefall an Pflanzen zu reduzieren, etwa 1810 mit Kupfersulfat-Beize gegen Weizensteinbrand. Die Anwendung der Kupferkalkbrühe gegen Falschen Mehltau in Rebe und Hopfen 1886 markiert laut Winter den Beginn des modernen Pflanzenschutzes. 1950 traten Wachstumsregler und weitere chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel auf den Plan. „Das führte zur grünen Revolution, erstmals waren Kalorien in weiten Teilen der Welt im Überfluss verfügbar“, erklärte Winter.

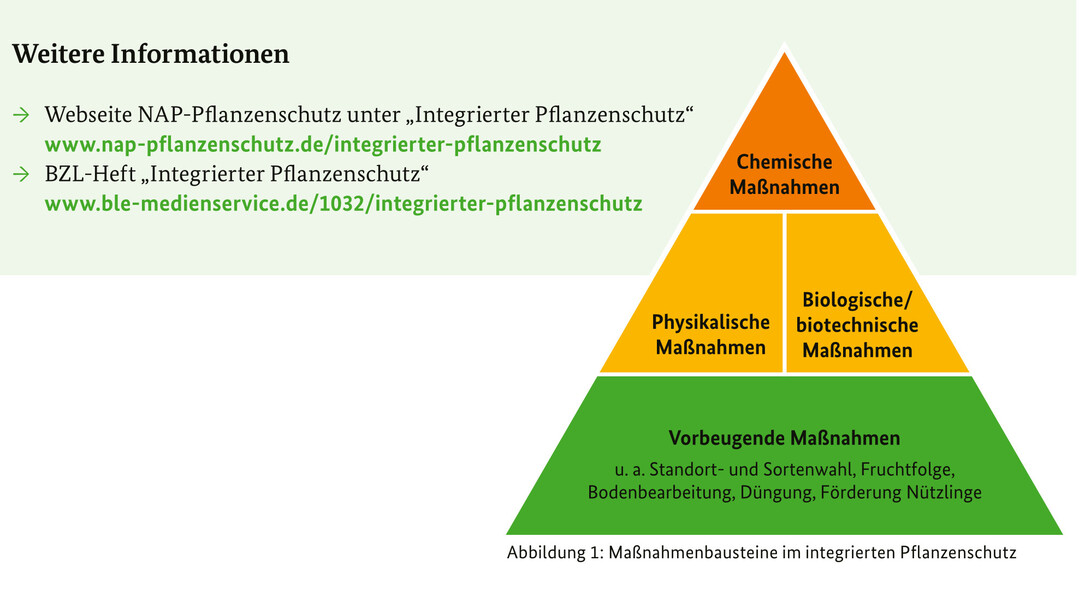

Zugleich traten aber erste Umweltprobleme auf. Aus dieser Entwicklung heraus entstanden die aufwändigen Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmitteln in Deutschland. Pflanzenschutz bestehe zudem nicht nur aus Mitteln zum Auftragen, sondern auch aus pflanzenbaulichen Maßnahmen. Der Integrierte Pflanzenschutz ist also eine Kombination von Verfahren, die biologische, biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Maßnahmen umfassen und die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß reduzieren sollen. Zur Einhaltung des IPS sind Landwirte seit 2012 verpflichtet.

Der IPS setzt sich laut der Pyramide des Integrierten Pflanzenschutzes zusammen aus:

- Präventivem Schutz wie resistenten Sorten, Anbau und Pflegeverfahren wie eine gute Saatbettbereitung und Wahl des passenden Schlags, Fördern natürlicher Gegenspieler

- Risikoanalyse und Monitoring wie Schadschwellen-Kontrollen oder die Anwendung von Prognose- und Expertenmodellen. Kommt es dann zur Entscheidung für eine Behandlung, geht es im kurativen Pflanzenschutz weiter.

- Kurativem Pflanzenschutz, vor allem nicht-chemische wie biologische Verfahren und nur bei Notwendigkeit auch chemische Anwendungen.

Durch sich ändernde Umweltbedingungen wie Wassermangel durch den Klimawandel ändern sich viele Aspekte des Integrierten Pflanzenschutzes. Die Wahl eines Schlags mit ausreichender Wasserverfügbarkeit wird wichtiger, auch neue Schädlinge treten auf. „Hier müssen Schadschwellen erst ermittelt und etabliert und Bekämpfungsstrategien entwickelt werden“, erklärte Winter. Darüber hinaus werden die digitale und die Präzisions-Landwirtschaft den Pflanzenschutz umkrempeln. Kamerabasierte Verfahren werden mehr Sicherheit über das Auftreten und die Behandlungswürdigkeit von Schaderregern geben. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel brechen dagegen weg, die Wirkstoffvielfalt nimmt ab. „In einigen Bereichen haben wir nicht mehr die Möglichkeit, auf chemisch synthetische Mittel zurückzugreifen“, sagte Winter. Alternative Maßnahmen wirken allerdings nicht eins zu eins gleich, sondern spezifischer und müssen anders eingesetzt werden. Dazu müssen auch Beratung und Ausbildung im Umgang mit alternativen Pflanzenschutzverfahren angepasst werden.

Vorbeugende Maßnahmen gewinnen an Wichtigkeit

„Eine gute Sortenresistenz kann den Befall mit Schaderregern erheblich reduzieren“, erklärte Winter. Darüber hinaus ist die Gestaltung der Fruchtfolge von herausragender Bedeutung. Der Teufel steckt hier aber im Detail. Durch eine kluge Kombination von Blattfrüchten wie Mais mit Halmfrüchten wie Getreide können Erkrankungen wie Halmbruch reduziert werden. Durch das Wechseln von Blatt- und Halmfrucht ändern sich auch die Bodenbearbeitung, Düngung und Aussaattermine. „Das Wissen um solche Anbausysteme wird wichtiger werden“, erklärte Winter. Blattfrüchte wie Mais können vom Pflanzenschutz her vorzüglich sein, stellen aber neue Herausforderungen in Sachen Erosion.

Auch digitale Techniken halten zunehmend Einzug in die Landwirtschaft. „Wie haben 2021 eine Umfrage gemacht. 56 Prozent der teilnehmenden Betriebe setzen Präzisionsapplikationstechnik ein“, erklärte Winter. Die Landwirte gehen davon aus, bis 2030 mehr als 80 Prozent der Fläche mit Präzisionsverfahren zu bewirtschaften. Applikationskarten spielten in der Umfrage 2021 auf 24 Prozent der Flächen eine Rolle. Zehn Jahre später wird mit einer Nutzung der Applikationskarten auf 77 Prozent der Fläche gerechnet. Es braucht laut Winter aber keine hohen Investitionen, um digitale Verfahren im Pflanzenschutz nutzen zu können.

Auch Apps zur Krankheitserkennung, Bestimmung von Unkräutern oder Insekten stünden zur Verfügung, ebenso wie standortspezifische Prognosemodelle vielerorts bereits fest in Abläufe des Pflanzenschutzes integriert sind. Viele Daten zum Boden können mittlerweile genutzt und in die Bestandsführung integriert werden. Satellitenbilder und Sensoren können die Bestandsentwicklung und den Krankheitsbefall erfassen und mit Witterungsdaten verrechnen, um eine sicherere Entscheidungshilfe zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu geben.

Vor allem Wirkstoffe im Ackerbau fallen weg

Die Anzahl von Pflanzenschutzmitteln auf dem Markt nimmt laut Daten des Umweltbundesamts sogar zu und die Anzahl der Wirkstoffe bleibt laut Umweltbundesamt gleich. „Dabei teilen sich die Anwendungsgebiete der Wirkstoffe aber über viele Anwendungsbereiche auf und vor allem Fungizide, Herbizide und Insektizide im Ackerbau sind heutzutage in geringerer Vielfalt verfügbar“, sagte Winter. Der Grund liege in der Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung. 1993 waren in der EU noch mehr als 700 Wirkstoffe verfügbar. „Wir prognostizieren, dass es 2030 noch rund 150 Wirkstoffe sein werden“, sagte Winter. Biologische Mittel sollen die chemischen bis dorthin ergänzen. Allerdings ist laut Winter die Anzahl der biologischen Wirkstoffe in der EU seit 2011 konstant bei rund 120, und auch bis 2030 wird kein deutlicher Anstieg erwartet. „Die biologischen Mittel können die wegfallenden Wirkstoffe nicht kompensieren“, erklärte Winter, sodass unterm Stich dennoch Möglichkeiten zum Pflanzenschutz verloren gehen.

Harte Zulassung auch für Low-Risk-Pflanzenschutzmittel und biologische Substanzen

Unter dem biologischen Pflanzenschutz versteht man die Nutzung von Lebewesen und Viren sowie Naturstoffen zur Regulierung von Schädlingen. Auch biologische Pflanzenschutzmittel und Low-Risk-Pflanzenschutzmittel mit geringerer Wirkung müssen durch das strenge Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel gehen. „Langfristig wird es auf eine Kombination von chemisch-synthetischen Mitteln mit biologischen Pflanzenschutzmitteln hinauslaufen“, prognostizierte Winter. Viel Potenzial für den IPS sieht Winter in der Förderung von Nützlingen und natürlichen Gegenspielern durch das Schaffen von Habitaten und Strukturen in der Landschaft.

Potenziale heben – auch durch verständliche Technik

Die Zahl chemischer Lösungen nimmt ab, biologische Lösungen werden zum Werkzeug der Landwirte hinzukommen. „Der Pflanzenschutz wird dadurch insgesamt aber unsicherer werden, da die biologischen Mittel komplexer in der Handhabung sind und weniger sicher wirken“, äußerte sich Winter. Vor allem die Risikoanalyse und das Monitoring werden hingegen von der Digitalisierung profitieren. Wichtig ist, dass die digitalen Verfahren einfach in der Nutzung sind und komfortabel umsetzbar sind. „Bei der Implementierung digitaler Landwirtschaft hat geschadet, dass jeder Maschinenhersteller in der Vergangenheit sein eigenes Süppchen gekocht hat und viele Lösungen zueinander inkompatibel waren“, merkte Winter an. Künstliche Intelligenz könnte helfen, um digitale Lösungen nutzerfreundlicher zu machen und die Anwendung zeitsparend zu gestalten.

Der präventive Pflanzenschutz wird ebenso bedeutsamer werden, dadurch aber auch komplexer und weniger sicher. Der IVA sieht die Zukunft des IPS hin zu eine IPSplus folgendermaßen:

- Ergänzen der Methoden des IPS um digitale Werkzeuge

- Aktuell zu geringe Vielfalt an chemisch-synthetischen Mitteln als Ultima Ratio

- Alternativen wie Low-Risk-Pflanzenschutzmittel und biologische Mittel werden wichtiger

- Vorbeugende Maßnahmen (Fruchtfolge, Sorte, natürliche Gegenspieler, etc.) werden wichtiger

- Pflanzenschutz gewinnt an Komplexität

- Das Anbausystem wird immer wichtiger

So sehen Akteurinnen und Akteure die Zukunft des IPS

Im Rahmen des 5. Verbändedialogs zur Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes (IPS) haben verschiedene Verbände ihre Position zum Pflanzenschutz geäußert. Hier lesen Sie die aktuellen Brennpunkte aus Sicht einzelner Verbände sowie deren Ideen zur Anpassung des IPS.

Prof. Dr. Holger B. Deising (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Das BfR sagt, dass die Toxizität von Pflanzenschutzmitteln drastisch überschätzt wird. Dass chemischer Pflanzenschutz immer schlecht und Bio immer gut ist, stimmt so nicht. Täglich verlieren wir eine Fläche von 90 Fußballfeldern für die Agrarwirtschaft. Die deutsche Ernährung braucht ausländische Hilfe. Ein Viertel der hier verzehrten Lebensmittel stammt aus dem Ausland. Zudem fordert die Regierung 30 Prozent Ökolandbau. Der Ökolandbau erzielt aber geringere Erträge als der konventionelle Landbau. Man braucht also mehr als 40 Prozent mehr Anbaufläche, wenn man voll auf Ökolandbau setzt. Das ist widersinnig. Der Pflanzenschutz hat also eine dringende Notwendigkeit zum Absichern der Ernte. Für bestimmte Wirt-Parasit-Beziehungen sind keine Mittel mehr auf dem Markt verfügbar. Dabei braucht man mindestens drei Mittel im Wirkstoffwechsel, um eine Resistenzbildung zu vermeiden.

Eine weitere Reduktion der Zahl der Pflanzenschutzmittel wird der Resistenzentwicklung nur Vorschub leisten. Es ist nützlich, die Applikationsmengen zu verringern mit modernen Technologien wie Spot-Spraying, aber die Zahl der Wirkstoffe darf nicht sinken. Beispielswiese Kupfer hat eine katastrophale Umweltwirkung, ähnlich wie DDT und sollte vom Markt genommen werden. Wir brauchen also mehr, bessere und weniger toxische Mittel. Antagonisten in der Natur zu stärken, das klingt gut. Allerdings kann beispielsweise das Besprühen von Pilzen mit natürlichen Antagonisten wiederum zur Entstehung von krebserregenden Substanzen führen und daher ganz neue Gesundheitsrisiken für Verbraucher und Umwelt auf den Plan rufen. Hier sind noch sehr viele Analysen nötig, um das Verbraucherrisiko einzuschätzen. Die Biotechnologie sollte zur Identifikation neuer Substanzen genutzt werden. Diese entstehen aus der Interaktion von Mikroorganismen und können genau auf mögliche Gesundheitsrisiken geprüft werden, bevor sie auf dem Feld zum Einsatz kommen.

Michael Glaser (Baden-Württemberg, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg): Baden-Württemberg geht den Weg des Integrierten Pflanzenschutzes. Der IPS ist kein starres System, sondern muss immer wieder angepasst werden. Infolge eines Volksbegehrens ist 2020 ein Biodiversitätsstärkungsgesetz mit landesspezifischen Vorgaben des IPS geltend geworden, das vor allem besondere Schutzgebiete berücksichtigt. Die Maßnahmen orientieren sich an den Maßnahmen des IPS und die Umsetzung von Pflanzenschutzmaßnahmen muss von Betrieben dokumentiert werden. Hier sind einfache Nachweise wie Erhebungstabellen fällig. Die Dokumentation soll so unbürokratisch wie möglich erfolgen. Neue Verfahren fließen in die Vorgaben zum IPSplus in Baden-Württemberg ein. Die Anwendung chemischer Mittel ist eine Ultima Ratio, aber nach einer gründlichen Dokumentation der Notwendigkeit ihres Einsatzes in vielen Fällen zu verantworten.

Corinna Hölzel (BUND, Projektleiterin, Pestizidexpertin): Der IPS ist seit 2014 gesetzt. Aus Sicht der Umweltverbände ist die Umsetzung aber mangelhaft. Oft hat der chemische Pflanzenschutz Vorrang und ist keine Ultima Ratio. Die Menge der Wirkstoffe ist über die vergangenen Jahre konstant geblieben. Die Fruchtfolgen sind noch immer eng und es kommen kaum neue Fruchtarten dazu. Auch der Rückgang der Biodiversität hält ungebremst an. Die neue JKI-Studie zeigt das. IPS ist für uns nicht mit neuer Gentechnik vereinbar, da in Ländern mit neuen gentechnischen Verfahren bisher kein besserer Umweltschutz erreicht wurde. Digitale Lösungen sind hingegen nicht für jeden Betrieb erschwinglich und es stellt sich die Frage nach der Datenhoheit.

Das Fundament der Pyramide des IPS muss ausgebaut werden: Mehr Lebensraum für Nützlinge schaffen, weniger Glyphosateinsatz und mehr Vielfalt auf den Äckern. Es braucht nicht weniger als eine Systemänderung. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Umsetzung gefördert werden muss. Auch in der Ausbildung und Beratung besteht Nachholbedarf. Eine Pestizidabgabe könnte ein nützlicher Schritt sein. Wenn es nicht-chemische Alternativen zu bestimmten Wirkstoffen gibt, sollte dieser keine Zulassung erhalten. Eine Wiederzulassung von Glyphosat wird nicht förderlich für den IPS sein. Wir befinden uns mitten im Artensterben und einer Klimakrise. Umwelt und Gewässer sind in einem schlechten Zustand. Das verursacht zudem viele externe Kosten, die von der Bevölkerung getragen werden. Die Landwirtschaft ist aber selbst auf intakte Ökosysteme angewiesen und muss daher vielfältiger und extensiver werden. Die Bevölkerung trägt den hohen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht mehr mit.

Dr. Anne Hoge-Becker (BMEL, Referatsleiterin 713): Viele Betriebe wollen nachhaltiger wirtschaften und setzen sich mit neuen Verfahren auseinander. Das BMEL will diese Bewegung hin zu mehr Ressourcen- und Umweltschutz unterstützen. Der Intergierte Pflanzenschutz leistet einen großen Beitrag zur Reduktion von Risiken des Pflanzenschutzes. Dazu müssen aber noch Hemmnisse überwunden und der Integrierte Pflanzenschutz selbst weiterentwickelt werden. Es muss in Anbausystemen gedacht werden, damit resiliente Systeme entstehen können, die weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge sind. Strukturelemente in der Kulturlandschaft spielen dabei eine wichtige Rolle, um Nützlinge und natürliche Gegenspieler zu vernetzen und zu fördern. Im Rahmen der Ackerbaustrategie wird das Projekt „Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau“ gefördert, das neue Verfahren im Ackerbau erprobt. Der Wissenstransfer von neuen Verfahren durch die Beratung in die Praxis spielt hier eine Schlüsselrolle.

Johann Meierhöfer (DBV, Fachbereichsleiter Pflanzliche Erzeugung): Wenn ich die Diskussion um die Weiterentwicklung der IPS höre, frage ich mich nach dem Eindruck über die Umsetzung des IPS in der Praxis: Bei der Fruchtfolgeplanung ist auf vielen Betrieben längst das Ziel, den Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln zu reduzieren – allein schon, weil die Mittel Kosten verursachen. Auf den Betrieben wird der IPS also vielerorts gut umgesetzt. Sämtliche Landwirte besuchen jährlich Fortbildungsveranstaltungen, um ihre Qualifikation zum Pflanzenschutz zu erhalten und zu fördern. Dass der IPS nicht flächendeckend eingehalten wird, ist eine falsche Wahrnehmung. Natürlich müssen auch diese Förderungen ständig inhaltlich angepasst werden, um neuen Verfahren Rechnung zu tragen. Die Technik, vor allem Kameratechnik, entwickelt sich fast täglich weiter. Wir sollten diese Technik voll zur Reduktion des Herbizideinsatzes nutzen. Es muss genau hingeschaut werden, wo die mechanische Beikrautregulierung Sinn macht und wo sie überfordert ist – in feuchten Jahren bewährt sich das Verfahren kaum. Es hilft also nicht, sich auf ein bestimmtes Verfahren zu versteifen.

Prognosemodelle können mit dem Einsatz digitaler Techniken auf ein neues Niveau gehoben werden. Wir brauchen eine kleinräumigere und genauere Prognose. Kollegen aus dem Obstbau im Alten Land können schon auf sehr detaillierte Prognosen zurückgreifen. Im Ackerbau sollte es auch in diese Richtung gehen, um im Vorfeld schon ein Bild zu erhalten, wie wirksam eine Behandlung sein wird. Auch solle man keine übersteigerten Erwartungen an den IPS haben. Bei den Fruchtfolgen hat sich auf Betrieben in den vergangenen Jahren viel getan. Es gibt allerdings Limits, da einige vielfältigere Fruchtfolgen noch deutliche Mindereinkommen für die Betriebe bedeuten. Ein Familienbetrieb muss vom Ertrag der Fruchtfolge noch überleben können. Von der Bundesregierung und der EU kommen immer mehr Auflagen, gleichzeitig wird der Markt vor Ware mit geringeren Produktionsstandard aus dem Umland nicht abgegrenzt. Der Umbau von Anbausystemen ist damit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Einsatz von Technik kann ich hingegen auf den Betrieben selbst steuern.

Dr. Günther Peters (IVA, Vorsitzender Fachausschuss Technik): Es gibt viel Konsens darüber, dass unabhängig von der konventionellen oder biologischen Produktionsweise Erträge geschützt werden müssen. Die Herausforderungen sind groß. Die Regulierung von Pflanzenschutzmitteln nimmt dramatisch zu. Auch biologische Mittel müssen sämtliche Hürden der Zulassung bestehen und zudem noch die Hürden der Kontrollen des ökologischen Landbaus. Als Pflanzenschutzmittelhersteller sind wir am Anfang der Entwicklungskette. Wir erkennen Trends früh: Immer mehr chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel gehen verloren. Wirkstoffe, die verloren gehen, kommen nicht wieder. Auch Notfallzulassungen haben einen schweren Stand. Das EuGH hat entschieden, dass in der EU verbotene Wirkstoffe nicht über Notfallzulassungen wieder eingesetzt werden dürfen. Die alternativen Substanzen wie biologische Mittel kommen noch nicht richtig in Gang. Der Ressourcenaufwand zur Entwicklung dieser Mittel ist erheblich und vergleichbar oder höher als der von chemischem Pflanzenschutzmittel. Wir laufen auf eine Innovationslücke hin, wenn sich auf der Zulassungsebene nichts ändert. Das wird die Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellen. Zunehmend wird der Pflanzenschutz komplexer, weil einzelne Mittel weniger breit und ausgeprägt wirken. Alle Verfahren wie Digitalisierung, Prognosen, biologische und chemische Verfahren, die wir aktuell haben, müssen smarter kombiniert werden und besser ineinandergreifen. Die Debatte um den IPS ist aktuell stark eingeengt, zum Beispiel auf den Einsatz von Glyphosat gegen Unkräuter. Was machen wir gegen Schadinsekten, Viren und Krankheiten?

Präzisionslandwirtschaft kann ein großes Potenzial haben, ist dabei aber ein Verfahren, das nur mit zugelassenen Produkten umgesetzt werden kann. Wenn es keine Wirkstoffe mehr gibt, hilft auch die Präzisionslandwirtschaft wenig. Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz stoßen an andere Grenzen: Die Digitalisierung schreitet in Deutschland im Kriechgang voran, neue Technik ist sehr kostspielig. Die Beratung wird immer weiter eingeschränkt, obwohl sie eigentlich ausgebaut werden müsste. Die Debatte um die Entwicklung des IPS sollte mit mehr Realismus geführt werden. Der Nutzen für den Pflanzenbau wird in der Debatte häufig außen vorgelassen, stattdessen dreht sich alles um Risiken des Pflanzenschutzes. Das muss sich auch in Gesprächen mit der Öffentlichkeit ändern.

Dr. Ellen Richter (LWK NRW, Leiterin Pflanzenschutzdienst): Wo stehen wir im Integrierten Pflanzenschutz? In den vergangenen 30 bis 40 Jahren haben wie viele Werkzeuge für den Integrierten Anbau entwickelt, Schadschwelle und Nützlinge sind heute keine Fremdworte mehr. Prognosemodelle wurden aufgestellt, auf www.isip.de gibt es 34 Prognosemodelle. Durch die Digitalisierung können viele Daten wie die von der Witterung aber viel besser hinterlegt werden. Wir haben einen ausführlichen Warndienst in vielen Bereichen des Gemüse- und Ackerbaus. Die Digitalisierung ist allerdings nur ein Werkzeug von vielen. Als wir die Beizmittel für Zuckerrüben verloren haben, könnte kein digitales Verfahren einspringen und ins Erdreich zu den Erregern blicken. Hier muss man für viele Erkenntnisse also nach wie vor auf den Acker gehen. Pflanzenschutzmittel müssen weiter reduziert werden. Mit dem notwendigen Maß des Pflanzenschutzes sind wir aber gar nicht so schlecht, es konnten schon zahlreiche Pflanzenschutzmengen reduziert werden. Wir sind also aktuell schon nah dran am notwendigen Maß an Pflanzenschutzmittelanwendung, das das benannte Ziel des IPS ist: Auch auf Demobetrieben konnte der Einsatz in der Vergangenheit nicht mehr wesentlich reduziert werden.

Alternativen wie der Nützlingseinsatz sind in vielen Fällen nur unter Glas möglich, im Freiland sind vor allem Schlupfwespen verfügbar. Bis jetzt sind noch keine biologischen Mittel mit ausreichender Wirksamkeit und Haltbarkeit verfügbar. Auch die Anwendung der alternativen Mittel ist in vielen Fällen äußerst komplex und eine Toxizität oft auch bei biologischen Mitteln in hohen Dosen gegeben. Das Ackerbauliche wird dennoch weiter in den Vordergrund treten, zugleich werden wir mehr Technik einsetzen müssen. Wenn die Anbausysteme komplexer werden, braucht es zudem mehr Beratung. Hier habe ich starke Zweifel, dass die Beratung wirklich besser werden wird. Ein Landwirt ist heute oft allein für seinen Betrieb zuständig, zum Teil im Nebenerwerb, deshalb steht die Verbesserung der Beratung schon seit mehr als 30 Jahren auf der Tagesordnung. Der Handel müsste zudem mitziehen und den höheren Aufwand für Pflanzenschutzmittel mit einpreisen.

Dr. Martin Streloke (BVL, Leiter Abteilung 2 „Pflanzenschutzmittel“): Die Wirkstoffverluste kommen aus dem Zulassungsbereich und machen das Resistenzmanagement schwieriger. Auch die Zahl der Notfallzulassungen beziehungsweise die Größe der von Notfallzulassungen betroffenen Flächen wird zu groß. Das führt zu Planungsproblemen. Man kann kein Pflanzenschutzkonzept für den Betrieb aufstellen, wenn man nicht weiß, ob es das Mittel aus einer Notfallzulassungen kommendes Jahr überhaupt gibt. Des Weiteren werden Low-Risk-Produkte intensiv im Zulassungsbereich diskutiert. Die Verfügbarkeit am Markt soll gesteigert werden. Die Anforderungen für die Mittel sind aber gleich hoch wie für alle chemisch-synthetische Produkte. Hier stehen wir im Austausch, um Wege aufzutun, mehr Low-Risk-Mittel verfügbar zu machen.

Wir brauchen zudem für Risikobewertungen im Zulassungsverfahren mehr belastbare Daten. Das bedeutet zahlreiche umfangreiche und kostspielige Studien. Die Zulassungsinhalte werden weiterhin komplexer werden. Das wird die Beratung und die Anwender noch stärker fordern als bisher, diese müssen viel umfangreicher geschult werden. Auch in den Bereichen Gesundheits- und Umweltschutz steigen die Anforderungen. Das Zulassungsgeschäft ist mittlerweile ein europäisches. Es ergibt damit kein Sinn, länderspezifische Lösungen und Anforderungen zu entwickeln. Das Bild von IPS muss dringend harmonisiert sein zwischen den EU-Ländern. Die Diskussion um den Pflanzenschutz muss wieder auf eine sachliche Ebene gebracht und aus der emotionalen Diskussion in der Öffentlichkeit geführt werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.