Nach der Arbeit auf die Schulbank

- Veröffentlicht am

Samstagnachmittag, 13.30 Uhr. In der Regel eine Zeit, zu der die meisten an Wochenende denken. Auf dem Hof von Harald Bauer in Geschingen trifft sich eine Schar junger Menschen, die davon scheinbar noch nichts wissen will. Es ist eine Unterrichtsstunde der Fachschule für Nebenerwerb Calw. Die letzte im Fach Unternehmensführung findet live in der Praxis statt. Der Hof von Harald Bauer ist dafür gut geeignet. Er selbst hat vor Jahren als Nebenerwerbsbetrieb angefangen und den Betrieb sukzessiv seit 2009 in den Haupterwerb erweitert. Seine drei Kinder stehen in den Startlöchern und haben Lust auf Landwirtschaft. Die beiden Töchter sind gerüstet: Beide haben das Erweiterungsangebot „Fachschule für Nebenerwerb“ des Landwirtschaftsamtes genutzt. „Wenn man heute in der Landwirtschaft arbeiten will, dann gehört Fachwissen dazu“, sagt Tina Bauer. Die 24-jährige hat von 2011 bis 2013 regelmäßig das Ergänzungsangebot besucht. Dr. Peter Schäfer, Schulleiter in Calw und Leiter des Landwirtschaftsamt bestätigt: Ältere Nebenerwerbslandwirte haben meist noch eine landwirtschaftliche Ausbildung durchlaufen, die jüngere Generation übernimmt heute oftmals ohne landwirtschaftliche Ausbildung.

Ausbildung im Land

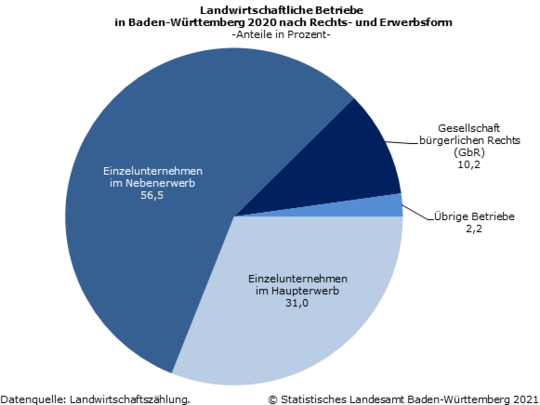

Seit 1987 gibt es daher das Angebot in Baden-Württemberg. „Auf der Grundlage des Programms `Ländlicher Raum mit Zukunft´ wurden damals Wege zur Vermittlung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten für Nebenerwerbslandwirtinnen und -landwirte gesucht“, sagt Burkhard Nagel, Bildungsreferent im Ministerium Ländlicher Raum (MLR) in Baden-Württemberg. Rund 60 Prozent der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen in Baden-Württemberg sind Nebenerwerbsbetriebe, erklärt Burkhard Nagel. Der klassische landwirtschaftliche Bildungswege sei für viele Unternehmerinnen und Unternehmer der landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe nicht geeignet, weil sie beruflich und betrieblich stark eingebunden sind. Es entstand das Angebot der Fachschulen im Ressortbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. „Damit wird landwirtschaftliches Grundlagenwissen vermittelt um einem Betrieb nach guter fachlicher Praxis führen zu können“ sagt Nagel. Heute heißen diese Bildungsangebote fachschulische Ergänzungsangebote.

Im laufenden Schuljahr werden im Zuständigkeitsbereich des MLR an folgenden Standorten Studierende der landwirtschaftlichen Fachschulen, Fachrichtung Landwirtschaft, im Ergänzungsangebot unterrichtet: Backnang, Bruchsal, Calw, Donaueschingen, Emmendingen-Hochburg Heilbronn, Ludwigsburg, Nürtingen, Offenburg, Stockach und Waldshut. Solche Ergänzungsangebote werden zudem in den Fachrichtungen Hauswirtschaft, Weinbau sowie in den Schwerpunkten Brennereiwesen, EDV-gestützte Unternehmensführung und Ökologischer Landbau angeboten. Unter der Zuständigkeit des Ministeriums für Kultus und Sport bieten die beruflichen Schulen in Aalen, Bad Mergentheim, Crailsheim, Heidelberg, Leutkirch, Mosbach, Münsingen, Öhringen und Ulm Kurse zur staatlich geprüften Fachkraft für den Nebenerwerb an. Dort wird das Angebot allerdings als Zusatzqualifikation Nebenerwerb geführt.

Tina Bauer kann ihr Fachwissen auf dem elterlichen Hof gut einbringen. Arbeitskräfte werden dort immer gebraucht. 450 Mutterschafe plus Nachzucht, die Bullenmast und über 160 Hektar Grünland müssen gepflegt werden. Davon weite Teile im Naturschutzgebiet oder unwirtlichem Gelände, sprich in Handarbeit. Dazu kommt die Arbeit im Schlachthaus und die Direktvermarktung des Fleisches. Bauers sind vielseitig. „Wir sind über die Jahre mit der Landwirtschaft gewachsen“, erzählt Tina Bauer. Ein weiterer Grund für sie, sich Grundkenntnisse in Sachen Landwirtschaft zu beschaffen. „Ich kenne es im Grunde nicht von Kindheit an“, sagt sie – zumindest nicht im Vollerwerb. Vielleicht auch einer der Gründe, dass sie sich ursprünglich für einen völlig anderen Beruf entschieden hat. „Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststofftechnik absolviert“, erzählt die junge Frau. Die Arbeit in der lauten Halle mit Kunstlicht war einer der Aspekte, der sie dann noch einen zweiten Beruf erlernen lies: Sie wollte Hauswirtschafterin werden. „Parallel zu dieser Ausbildung habe ich mich auch zur Zusatzqualifikation Nebenerwerb angemeldet“, sagt Tina Bauer. Zwei Winter und einen Sommer lang ist sie jeweils Montags und Donnerstags von halb sieben bis neun am Abend in den Unterricht gegangen. Dazu noch ein Samstagvormittag in jeder zweiten Woche. Das sei manchmal stressig gewesen, aber bei ihr hat es gepasst und der hauwirtschaftliche Lehrbetrieb hat die Weiterbildung unterstützt.

„Insgesamt werden 600 Unterrichtseinheiten, darunter rund zwei Drittel berufsbezogener Unterricht einschließlich Arbeitsprojekten, absolviert. Das entspricht einem halbjährigen Vollzeitunterricht“, erklärt Burkhard Nagel. Der Unterricht sei an den meisten Schulen an ein bis zwei Abenden pro Woche sowie am Wochenende organisiert. Teilweise gebe es auch langfristig vereinbarte, mehrtägig zusammenhängende Unterrichtsblöcke.

Voraussetzung für den Schulbesuch sind eine abgeschlossene Erstausbildung und die regelmäßige Tätigkeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, schreiben die Schulen in ihren Informationsunterlagen.

Praxis ergänzt die Theorie

„Wenn man eine komplette dreijährige Ausbildung macht, dann ist die Fachpraxis natürlich besser“, gibt Tina Bauer zu. Vor allem in Betriebszweigen, die auf ihrem elterlichen Betrieb fehlen. „Ich bin nicht sonderlich fit im Thema Ackerbau“, meint sie. Zwar wurde in den Unterrichtsstunden eine gute Basis geschaffen, aber da wird vieles in der Theorie besprochen. Dennoch sei ihr mit dem Schulbesuch einiges klar geworden und sie habe wichtige Erkenntnisse im Pflanzenbau gewonnen. Zudem war der Zusammenhalt in der Klasse toll. „In Lerngruppen haben wir uns gegenseitig unterstützt“, sagt sie. Jeder habe andere Stärken und Schwächen. Ein Schulkollege beispielsweise hatte keine praktische Erfahrung mit Tieren. Er wurde kurzerhand in den Stall eingeladen.

Im Unterricht verwurzelt sind fachschulische Praxistage auf landwirtschaftlichen Betrieben. Sie sollen den theoretischen Unterricht ergänzen. Dazu kommen überbetriebliche Ausbildungskurse beispielsweise an der DEULA in Kirchheim oder am LAZBW in Aulendorf. „Die Themenpalette des Unterrichts reicht von der umweltschonenden Pflanzenproduktion im landwirtschaftlichen Betrieb über Verfahren der artgerechten Tierhaltung bis zur Betriebsorganisation und zum Betriebsmanagement. Alles unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer, rechtlicher und soziologischer Gegebenheiten sowie regionaler Besonderheiten“, sagt Burkhard Nagel. Im Grunde alles Dinge, über die Bescheid wissen sollte, wer in der Landwirtschaft arbeitet.

Wer den Kurs beziehungsweise die Prüfungen erfolgreich beendet, darf sich „Fachkraft für Landwirtschaft“ nennen. „Es gibt keine Anwesenheitspflicht“, sagt Dr. Schäfer. Für diejenigen, die allerdings nicht regelmäßig den Unterricht besuchen, sei die abschließende Prüfung in der Regel schwierig.

Tina Bauer war das Zertifikat zu wenig. Zumal die mit dem erfolgreichen Abschluss des Ergänzungsangebotes erworbene Bezeichnung keinen Vorteil bei der Zulassung zur landwirtschaftlichen Fachschule verschafft. Sie ist aber ein gutes Sprungbrett, um einen Berufsabschluss in einem der grünen Berufe zu erlangen, bestätigt Burkhard Nagel. Tina Bauer hat sich am Ende des zweijährigen Schulbesuchs zur Berufsabschlussprüfung Landwirtschaft angemeldet und bestanden. „Das macht großen Sinn. Vor allem, für Teilnehmer, die einen Betrieb in der Hinterhand haben“, sagt sie. Zur Abschlussprüfung Landwirt kann sich anmelden, „wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden soll“, schreibt das Berufsbildungsgesetz (§45, Absatz2). Das entspricht 4,5 Jahren nebenberuflicher Tätigkeit nach dem Abschluss des Erstberufes.

Konstantin Böttinger aus Gechingen arbeitet seit einigen Jahren regelmäßig auf einem Milchviehbetrieb in der Nachbarschaft mit. Zweimal in der Woche ist er dort fest eingeplant, ansonsten auf Abruf. Der 22-jährige ist in den Endzügen der Qualifizierung zur Fachkraft im Nebenerwerb und will im Sommer zusätzlich die Prüfung zum Landwirt ablegen. „Damit ein Knopf dran ist“, wie er salopp sagt. Für genügend Praxiserfahrung hat er nach seiner Erstausbildung einen Auslandsaufenthalt eingelegt: Sechs Monate einem Großbetrieb in Kanada. 800 Mutterkühe wollten betreut werden. Praktisch das Gegenteil zu den eher kleinstrukturierten Betrieben im Raum Calw. Für den 22-jährigen allerdings die Bestätigung: „Landwirtschaft ist mein Traum“. Dabei hat er im ersten Beruf Kraftfahrzeug-Mechatroniker gelernt. Die Eltern haben nichts mit Landwirtschaft zu tun, das heißt, keinen Hof, dem sie ihm übergeben könnten. Das war einer der Gründe, warum er sich nach der Mittleren Reife für eine andere Ausbildung entschieden hat. „Vollzeit als Angestellter in der Landwirtschaft zu arbeiten war und ist für mich kein Thema“, sagt er. Die Begeisterung für die Materie allerdings schon.

Ohne eigenen Betrieb

„Der Anteil der Schüler ohne Eltern mit einen landwirtschaftlichen Betrieb ist in den vergangenen Jahren gestiegen“, sagt Dr. Schäfer. Die meisten würden nebenher auf einem Hof arbeiten und mehr über Landwirtschaft erfahren wollen, stellt er über die Gründe des Schulbesuches fest. In Calw ist es sogar Voraussetzung für den Schulbesuch. Wer keinen Nebenerwerbsbetrieb im Hintergrund hat, muss einen Nachweis bringen, dass praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft vorhanden sind.Bei Konstantin Böttinger war der Wunsch mehr „Hintergrundwissen“ zu haben eine treibende Kraft. Ideen wofür er es später einsetzen kann hat er. 2013 hat er sich gemeinsam mit einem Freund zum Kurs angemeldet. Der habe noch einen Resthof. „Da betreiben wir derzeit auf knapp drei Hektar ein Ackerbau“, sagt er freudig. Vielleicht selber irgendwann einen Hof zu betreiben wäre eine schöne Vorstellung. Der junge Mann ist aber realistisch „selber was anzufangen ist fast unmöglich“.Trotzdem stellt er die Weichen und lernt auf die Berufsabschlussprüfung obwohl es Mehrarbeit bedeutet. Immerhin muss er dazu zusätzlich das Berichtsheft führen und verschiedene Leittexte verfassen. Dabei werden Produktionsverfahren analysiert und über mehrere Monate begleitet. Für solche Aufgaben braucht er einen Partnerbetrieb, der bestimmte Betriebszweige erfüllt und die Ausbildung begleitet. „Mein Chef vom Milchviehbetrieb unterstützt mich voll“, sagt er. Dieser hat ihm auch geraten die Nebenerwerbsschule zu besuchen. Seitdem hat er kaum einen Tag bereut. „Der Stoff ist interessant“ – wie überall das eine mehr, das andere weniger. Schwierigkeiten bereiten ihm manchmal die Fächer zur Unternehmensführung. „Feststellen, wo die Zahlen herkommen ist schwierig, wenn der praktische Bezug fehlt“, meint Konstantin Böttinger. Theoretisch könnte er mit dem Berufsabschluss auf die Fachschule wechseln und beispielsweise den Wirtschafter oder Meister machen. Möglichkeiten gibt es nach der Zusatzqualifikation viele.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.