Antibiotika-Monitoring: Weniger ist mehr

- Veröffentlicht am

Es war eine Zäsur, die bei Tierhaltern viel Kritik auslöste: Noch mehr Papierkrieg und das Gefühl, immer stärker überwacht und kontrolliert zu werden, war aus den Reihen der Landwirte zu hören, als Mitte 2014 das Antibiotika-Monitoring an den Start ging. Seither müssen Tierhalter den Antibiotikaverbrauch ihrer Masttiere – darunter fallen Aufzuchtferkel, Mastschweine, Mastputen, Masthühner, Mastkälber und Mastrinder - ab einer bestimmten Bestandsgröße in eine eigens dafür entwickelte Datenbank melden. Und zwar alle sechs Monate.

Bei Aufzuchtferkeln und Mastschweinen muss das Monitoring bei jeweils mehr als 250 Tieren, mehr Mastrindern bei mehr als 20 Tieren im Bestand durchgeführt werden. Die Daten, so das Prozedere, werden danach ausgewertet und Behörden und Landwirten zur Verfügung gestellt. Landwirte, die im Vergleich zu Berufskollegen dabei überdurchschnittlich viel Medikamente einsetzen, sollen, so das Ziel des Monitoringprogramms, mit ihren Hoftierärzten einen Maßnahmenplan entwickeln, um den Antibiotikaverbrauch in ihren Mastbeständen zu senken.

Eigene Therapiehäufigkeit bewerten

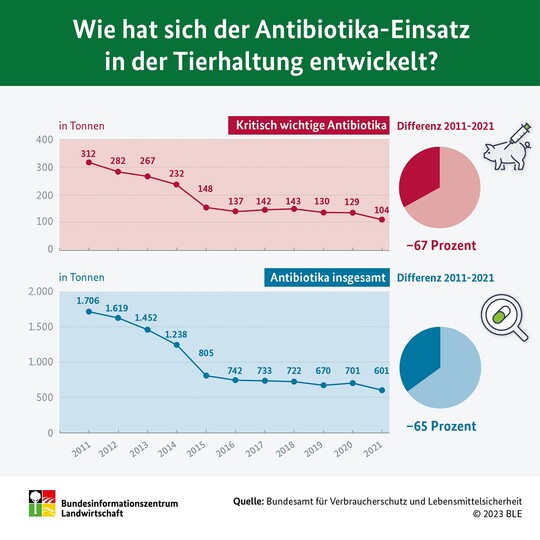

Ein Plan, der aufzugehen scheint. Seit der ersten Auswertung im zweiten Halbjahr 2014 ist der Einsatz von Antibiotika in den Mastbeständen zurückgegangen. Das dokumentieren die im September 2015 vom BVL um zweiten Mal veröffentlichten Zahlen zur Therapiehäufigkeit. Dabei handelt es sich sogenannte mathematische Vergleichswerte. Damit sich die Betriebe mit den bundesweit ermittelten Zahlen vergleichen können, hatte das BVL im Vorfeld an jeden Tierhalter eine eigene Kennzahl vergeben.

Damit sollen Tierhalter Antworten auf so drängende Fragen finden, wie: Wo stehe ich? Und: Setze ich bei meinen Schweinen und Rindern mehr oder weniger Antibiotika als andere Tierhalter meiner Nutzungsart ein? Betriebe, die gemeldet haben, müssen, so der Plan, ihre Therapiehäufigkeit an Hand der veröffentlichten Kennzahlen bewerten. Auch die zuständigen Aufsichtsbehörden können die Werte einsehen und entsprechend handeln.

Allerdings, so erläutert Dr. Kristina Herold vom Veterinäramt Ilshofen an diesem zweiten Januarfreitag im Europasaal, ermöglichten die Kennzahlen keine Aussage über die durchschnittliche Anzahl der Behandlungstage pro Tier und Halbjahr und seien deshalb auch nicht geeignet, einen Vergleich der Anwendungshäufigkeiten zwischen den einzelnen Tier- und Nutzungsarten zu beschreiben. „Die Therapiehäufigkeit ist ein mathematischer Wert und keine Mengenangabe.“

Werden vom zuständigen Hoftierarzt beispielsweise Reserveantibiotika verordnet, senken diese zwar die Therapiehäufigkeit,weil sie weniger Behandlungstage brauchen, sie sind aber gesamtgesellschaftlich absolut unerwünscht. Klassische Kombinations-Antibiotika dagegen werden mit doppelter Behandlungszeit gewertet, weil sie zwei Wirkstoffe enthalten. „Das erhöht die Therapiehäufigkeit und ist deshalb von den Tierhaltern nicht gewünscht“, machte die Amtstierärztin deutlich.

Maßnahmenplan in Absprache mit dem Tierarzt

Hinzu kommt, dass Tierhalter auch dann vergleichsweise schlecht dastehen können, wenn sie den Antibiotikeinsatz in ihrem Bestand reduziert haben. Der Grund: Auch die anderen Tierhalter haben, das zeigt die September-Auswertung, die Antibiotikagaben reduziert und damit für sinkende Grenzwerte gesorgt. Konkret heißt das: Liegt ein Betrieb nach der Veröffentlichung der Kennzahlen über dem Median aller Betriebe (also über der Kennzahl 1), muss er zusammen mit seinem Tierarzt die Ursachen dafür ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, die den Antibiotikaverbrauch künftig eindämmen.

Und: Liegt ein Betrieb mit seiner betriebsindividuellen Kennzahl über dem dritten Quartil (der Kennzahl 2 – gehört also zu den letzten 25 Prozent der Tierhalter), muss er innerhalb von vier Monaten einen schriftlichen Maßnahmenplan zur Senkung des Antibiotikaeinsatzes erarbeiten und ihn der zuständigen Überwachungsbehörde vorlegen. Die Behörde prüft dann den Plan und kann gegebenenfalls Änderungen anordnen und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene, der Gesundheitsvorsorge oder der Haltungsbedingungen verlangen.

Hintergrund: Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlicht halbjährlich im Bundesanzeiger die bundesweiten Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit für Rinder, Schweine, Hühner und Puten gemäß Paragraf 58c Arzneimittelgesetz. Aufgrund von 58 d des Arzneimittelgesetzes sind Tierhalter verpflichtet, ihre betriebsindividuelle Kennzahl, die ihnen von den Überwachungsbehörden mitgeteilt worden ist, mit den jeweiligen bundesweiten Kennzahlen zu vergleichen.

Tierhalter ab einer bestimmten Bestandsgröße müssen alle sechs Monate die Bezeichnung der angewendeten Antibiotika, die Anzahl und Art der gehaltenen und behandelten Masttiere, die Anzahl der Behandlungstage sowie die insgesamt angewendete Menge von Antibiotika ihrer zuständigen Überwachungsbehörde melden. Die Meldung erfolgt an das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (www.hi-tier.de). Aus den Meldungen wird mit der Formel „Anzahl behandelter Tiere multipliziert mit der Anzahl Behandlungstage dividiert durch die durchschnittliche Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr“ für jeden Betrieb und jede Nutzungsart gemäß Arzneimittelgesetz der betriebsindividuelle halbjährliche Therapiehäufig-keitsindex ermittelt.

Wie sieht der Stall für die Schweine aus? Gibt es hölzerne Buchtenabtrennungen, Ausläufe, bei denen potenzielle Erreger beim Ausmisten überall verteilt werden? Wie steht es um die Lüftung im Stall? „Schlechte Luft im Wartestall wirkt sich negativ auf die heranwachsenden Föten im Leib der Sauen aus“, machte Dr. Anke Zankl, Fachtierärztin für Schweine von der Fachtierarztpraxis Wesselmann in Wallhausen deutlich.

Jeder Produktionsabschnitt im Betrieb, so Zankl, müsse unter die Lupe genommen und auf seinen Hygienestatus überprüft werden. Nur dann können Infektionsketten erfolgreich unterbrochen werden – mit dem Ziel, vorwiegend gesunde Sauen und Ferkel zu managen. Das fängt bei der Eingliederung von zugekauften Jungsauen in einem eigenen Stall an und geht für die Tierärztin mit tatsächlich sauberen Schmutzschleusen, gesäuberten und desinfizierten Tränkenippeln und Pistolenspritzen für die Behandlung der Tiere weiter. Sie rät dazu, Sauen vor dem Abferkeln, zu duschen. „In einen zuvor gereinigten und desinfizierten Stall gehören saubere Sauen“, betont sie.

Ein Auge sollten Ferkelerzeuger auch auf ihre Partner haben: Den Lieferanten, Futtermittelhändlern und Kastrierern. Hygiene zählt, genauso wie beim Futter, das die Ferkel und Sauen zum Fressen bekommen. Getreide, das mit Mykotxinen belastet ist, schwächt das Immunsystem der Schweine.

Erfolg bei der Erregerabwehr versprechen Impfungen, ob mit handelsüblichen Impfstoffen, von denen es inzwischen 25 verschiedene Sorten gibt, oder eigens zusammengestellten stallspezifischen Impfstoffen. Sauen sollten nach Ansicht der Fachtierärztin regelmäßig und gewissenhaft geimpft werden. Auch alternative Heilverfahren kommen für Anke Zankl in Frage, um das körpereigene Immunsystem von Sauen und Ferkeln zu stimulieren und sie unempfindlicher gegenüber Stress zu machen. Globuli und Co. Funktionierten allerdings nurdann, wenn Schweinehalter und Hoftierarzt eng miteinander zusammen arbeiten und rechtzeitig mit der Therapie begonnen werde.

Keinen Hehl machte Zankl derweil aus ihrem Unbehagen, womöglich irgendwann keine Antibiotika mehr bei den Schweinen einsetzen zu können. „Erkrankte Tiere nicht zu behandeln, ist tierschutz-relevant“, kritisierte sie. Dabei sei es für sie und ihre Kollegen nebensächlich, wie viele Tiere der einzelne Landwirt hält oder ob durch die Antibiotikagaben die beim Monitoring folgenreiche Kennzahl 2 überschritten wird. Den Schweinehaltern unter den zahlreichen Zuhörern im Europasaal riet sie, mit dem Tierarzt einen Plan zu entwickeln, wie der Antibiotikaverbrauch auf dem Betrieb gesenkt werden kann. In Frage kommen ein Lüftungscheck, die Abstimmung von Rationen und Wasserversorgung zwischen Aufzüchter und Mäster sowie, wenn nötig, ein stallspezifischer Impfstoff, um Erreger rechtzeitig auszubremsen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.