Das staatliche Tierwohllabel: Kriterien und Anforderungen

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat die Kernelemente des staatlichen Tierwohllabels vorgestellt. Das Label wird zwei Stufen umfassen: eine Eingangs- und eine Premiumstufe. Die Kriterien der Eingangsstufe sollen deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard und den Anforderungen der Brancheninitiative Tierwohl liegen.

- Veröffentlicht am

Umfragen zeigen: Die Verbraucher wollen mehr Tierwohl (87 Prozent) und (88 Prozent) sind bereit, mehr für Lebensmittel zu bezahlen, wenn die Tiere besser gehalten werden. Dabei ist Transparenz den Verbrauchern (82 Prozent) besonders wichtig. Das zeigen die Ergebnisse des BMEL-Ernährungsreports 2017. Mit der Einführung eines staatlichen Tierwohllabels soll diesen Anforderungen nun Rechnung getragen werden.

Ein staatliches Tierwohllabel in der geplanten Form versetzt Verbraucher in die Lage, Produkte, bei deren Erzeugung höhere als die gesetzlichen Mindeststandards eingehalten wurden, zu erkennen und dies in die Kaufentscheidung einzubeziehen.

Um die Vermarktungschancen zu optimieren, wird das staatliche Tierwohllabel zwei Stufen haben: eine Eingangsstufe und eine Premiumstufe. Dabei gehen die Kriterien der Eingangsstufe schon deutlich über die Anforderungen des gesetzlichen Mindeststandards hinaus.

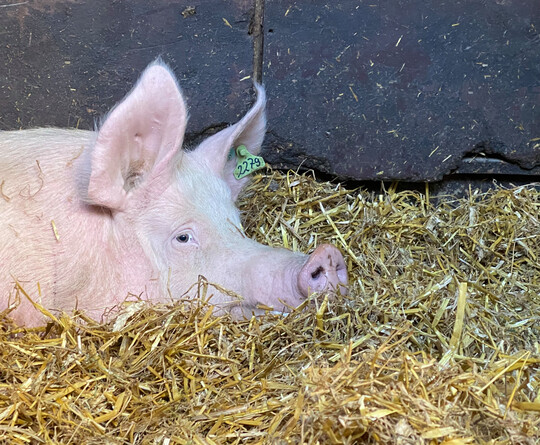

Für die Haltung von Schweinen bedeutet das zum Beispiel:

- Der Platz im Stall ist, in Abhängigkeit vom Gewicht der Tiere, bis zu 33 Prozent größer als es der gesetzliche Mindeststandard vorschreibt.

- Mehr Tierwohl durch Verkürzung der Unterbringungszeit der Sauen im Deckzentrum im Kastenstand (von vier Wochen auf vier Tage).

- Ständiger Zugang zu Raufutter und organischem Beschäftigungsmaterial.

- Verpflichtende jährliche Fortbildung der Tierhalter zu Tierschutzthemen.

Die Kriterien der Eingangsstufe des staatlichen Tierwohllabels berücksichtigen zudem die Erzeugung und Aufzucht von Ferkeln. Zu nennen sind hier zum Beispiel eine längere Säugephase, grundsätzliche Gruppenhaltung im Deckzentrum und mehr Platz bei der Aufzucht.

Wird das Fleisch mit Tierwohllabel teurer?

Berechnungen zufolge ist für Fleisch, das den Kriterien der Eingangsstufe des geplanten staatlichen Labels entspricht, mit einem Preisaufschlag von etwa 20 Prozent zu rechnen. Der Grund: In der Wertschöpfungskette, zum Beispiel beim Landwirt in der Produktion oder auch beim Lebensmitteleinzelhandel (Logistik), entstehen zusätzlicher Aufwand und zusätzliche Kosten.

Das BMEL arbeitet intensiv daran, das staatliche Tierwohllabel weiterzuentwickeln und zu etablieren. Zu den nächsten Schritten des Prozesses zählen die folgenden:

- Erörterung von Kriterien für die Haltung von Masthühnern

- Festlegung organisatorischer Strukturen

- Erarbeitung von Konzepten zur Markteinführung des Tierwohllabels

Zudem muss, unter Beteiligung der Wirtschaft, sichergestellt werden, dass die Landwirte die entstehenden Mehrkosten ausgleichen können. Hier spielt die Förderung von Investitionen, auch mit Blick auf bauliche Maßnahmen, eine wichtige Rolle.

Derzeit erarbeitet das BMEL einen begleitenden Gesetzentwurf zur Einführung des Tierwohllabels. Das Gesetz wird die wesentlichen Eckpunkte und den Rahmen für die Verordnung, in der die Details geregelt werden sollen, vorgeben.

Frühestens 2018 können die ersten Betriebe zertifiziert werden. Der Aufbau eines staatlichen Tierwohllabels ist ein komplexer Prozess, bei dem viele Aspekte zu berücksichtigen sind. Besonders wichtig ist es, einen breiten Konsens zwischen den Beteiligten zu erreichen, um eine möglichst hohe Beteiligung in der Wertschöpfungskette sicher zu stellen. Nur dann kann das Label die angestrebte hohe Marktrelevanz erreichen. Es liegt in der Natur der Sache, dass unterschiedliche Interessenvertreter dabei unterschiedliche Positionen vertreten.

Zu welchem Zeitpunkt letztlich Produkte mit dem staatlichen Tierwohllabel in den Regalen liegen, hängt auch von den Umstellungsprozessen ab.

Entwicklung des staatlichen Tierwohllabels

Das Label wird auf Grundlage wissenschaftlicher Kriterien und praktischer Erfahrungen, beispielsweise aus der Brancheninitiative Tierwohl und mit vorhandenen Labels, erarbeitet. In den Arbeitsprozess sind Vertreter aus Wissenschaft, von Branchenverbänden sowie von Tierschutz- und Verbraucherschutzverbänden einbezogen. Die Kriterien werden zunächst gemeinsam in diesem Kreis entwickelt. Schlussendlich werden sie ein Rechtsetzungsverfahren durchlaufen und auch in diesem Rahmen evaluiert werden.

Das staatliche Tierwohllabel ist nicht als Konkurrenz zur Brancheninitiative Tierwohl zu sehen. Die durch die Brancheninitiative Tierwohl geleistete Arbeit stellt vielmehr eine gute Ausgangsbasis dar, von der ein staatliches Tierwohllabel profitieren kann.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.