So reagieren Sie auf niedrige Milchpreise

- Veröffentlicht am

Aktuell könnte das Wissen über die betriebsindividuellen Erzeugungskosten auch aus einem weiteren Grund wichtig werden: Die EU hat einen freiwilligen Lieferverzicht gegen eine Ausgleichsleistung von 14 Cent je nicht abgeliefertem Kilo Milch beschlossen. Auf folgende Anpassungsstrategien wird im Folgenden eingegangen:

- Reduzierung des Kraftfuttereinsatzes

- Reduzierung des Kuhbestandes

- Reduzierung des Jungviehbestandes

Weniger Kraftfutter: Wegen der begrenzten Futteraufnahmekapazität einer Kuh ist eine Steigerung der Milchleistung unter sonst gleichen Bedingungen nur durch Erhöhung der Energiekonzentration der Ration möglich. Es wird Grundfutter durch energiereiches, aber teureres Kraftfutter ersetzt. Bei Milchpreisen von deutlich über 30 ct/kg ist dieser Austausch bis zur genetischen Veranlagung der Kuh sinnvoll. Bei niedrigen Milchpreisen ist ein hoher Kraftfuttereinsatz nicht mehr wirtschaftlich.

Betriebe, die das Kraftfutter losgelöst vom Grundfutter zuteilen, können eine Reduzierung einfach vornehmen und beobachten, wie sich die Milchleistung der Kühe verändert. Solange die eingesparten Kraftfutterkosten höher sind als der Rückgang der Milcherlöse, ist ein solches Vorgehen sinnvoll. Bei 24 Cent Milchpreis (netto) und einem Kraftfutterpreis von netto 24 ct/kg darf die Milchleistung um nicht mehr als 1,0 kg zurückgehen, wenn das Kraftfutter um 1,0 kg reduziert wird. Besonders bei altmelkenden Tieren und bei Tieren, die bereits wieder tragend sind, kann die Kraftfuttermenge reduziert werden. Solche Tiere können die reduzierten Kraftfuttermengen oft über eine erhöhte Grundfutteraufnahme ausgleichen. Hier zeigt sich in der Praxis, dass 1,0 kg weniger Kraftfutter deutlich weniger als 1,0 Liter Einbuße an Milchertrag bewirkt.

Wird das Kraftfutter in einer Mischung mit dem Grundfutter (Totale Mischration, TMR) verabreicht, kann nur die Zusammensetzung der TMR überprüft und geändert werden. Hier sollte man sich fragen, ob die eingesetzten Kraftfuttermengen und vor allem teure Sonderfuttermittel notwendig sind. Bei reiner TMR-Fütterung sollte geprüft werden, ob sich die Herde in Leistungsgruppen unterteilen lässt, wenn die Stallgegebenheiten und die Herdengröße dies zulässt. So kann durch Gruppenfütterung Kraftfutter gespart werden. Eine Anpassung der Kraftfuttermenge nach Leistung, Laktationsstadium und Kondition der Kühe mit dem Ziel, nur so viel Kraftfutter wie notwendig zuzuteilen, ermöglicht erhebliche Einsparungen an Kraftfutterkosten.

Unwirtschafliche Tiere raus

Verkauf unrentabler Kühe: Da in vielen Betrieben aus der eigenen Jungviehaufzucht viele Färsen nachkommen und die Vermarktung von Zuchtvieh derzeit nur zu niedrigen Preisen möglich ist, spricht einiges für den Verkauf von älteren Kühen. Dies kann die Wirtschaftlichkeit der gesamten Herde verbessern und bringt Liquidität.

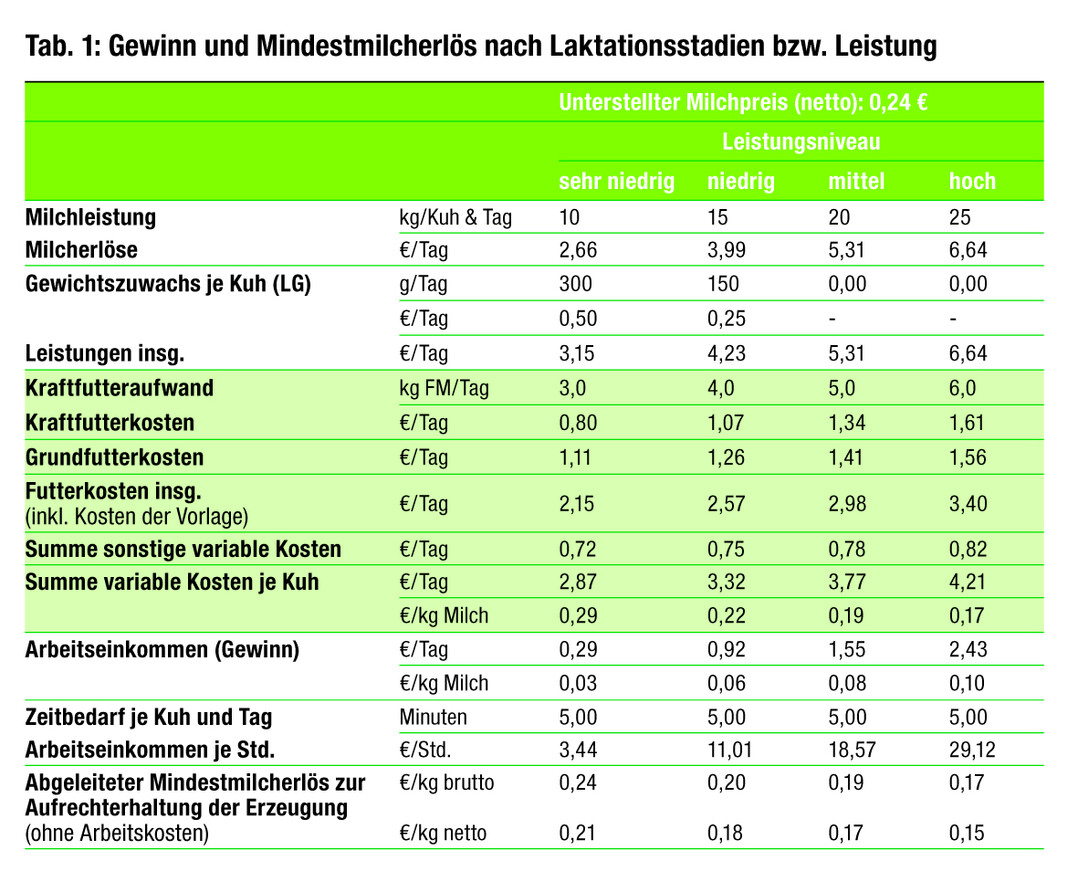

Hier kommen vor allem zwei Gruppen von Kühen in Frage: Zum einen Kühe, die bereits als Schlachtkühe bestimmt sind. Zum anderen leistungsschwächere Tiere. Bei den bereits zum Verkauf bestimmten Schlachtkühen stellt sich die Frage, in welchem Laktationsstadium die Kühe verkauft werden sollen. Zur Beantwortung dieser Frage hat die LEL eine EDV-Anwendung erstellt (siehe auch Tabelle 1).

Das Rechenprogramm ermittelt die täglichen Erlöse und Kosten, die für die Erzeugung von einem Kilo Milch bei verschiedenen Leistungsniveaus bzw. in unterschiedlichen Laktationsstadien anfallen. Am Ende der Laktation bzw. bei einer niedrigen Tagesleistung kann kuhindividuell ein gewisser Gewichtszuwachs als weitere Leistung berücksichtigt werden. Bei dem Programm kann gewählt werden, ob es sich bezüglich der Mehrwertsteuer um einen pauschalierenden oder optierenden Betrieb handelt (Beispiel Tab. 1 unterstellt einen pauschalierenden Landwirt). Der Anwender kann weitere Einflussgrößen wie Milchpreis, Kraftfutterpreis, Grundfutterkosten und den täglichen Arbeitsbedarf je Kuh eingeben. Festkosten der Milcherzeugung wie Abschreibungen und Zinszahlungen für das Stallgebäude fließen in die Berechnung nicht ein, da diese Kosten auch bei Einschränkung des Kuhbestandes weiter anfallen würden.

Der Mindestmilchpreis

Als Ergebnis weist die Berechnung das Arbeitseinkommen (Gewinn) je Kuh und Tag beziehungsweise je Kilo Milch und die erzielte Stundenvergütung aus sowie den notwendigen Milchpreis, der zur Abdeckung der variablen Kosten – ohne Berücksichtigung der Arbeitskosten – erforderlich ist. Beim Mindestmilchpreis sind gerade alle variablen Kosten gedeckt. Der Gewinn beträgt Null Euro. Nach den Annahmen in der Tab. 1 mit einem unterstellten Nettomilchpreis von 24 Cent ist es die Entscheidung des Betriebsleiters, ob er eine Kuh mit einer Tagesleistung von zehn Kilo Milch weiter milkt, um damit einen Stundenverdienst von 3,44 Euro zu erzielen. Oder ob es nicht sinnvoller ist, diese Kuh auszumerzen.

Die Berechnungen der Tab.1, bei der von einer aufgewerteten Grundration als Futtergrundlage ausgegangen wird, zeigen, dass der Mindestpreis je kg Milch mit steigender Leistung von 21 ct auf 15 ct sinkt. Gleichzeitig erhöht sich der Stundenlohn von 3,44 Euro auf 29,12 Euro. Für eine TMR-Fütterung, die einen höheren Kraftfuttereinsatz auch bei niedriger Milchleistung mit sich bringt, zeigen entsprechende Berechnungen, dass der Mindestmilchpreis rund zwei Cent höher sein muss und der erzielbare Stundenlohn rund zwei Euro niedriger ist. Neben der Milchleistung gibt es weitere Kriterien wie Eutergesundheit, Melkbarkeit, Klauengesundheit und die Anzahl nachrückender Färsen, die den Zeitpunkt eines Verkaufs entscheidend beeinflussen können.

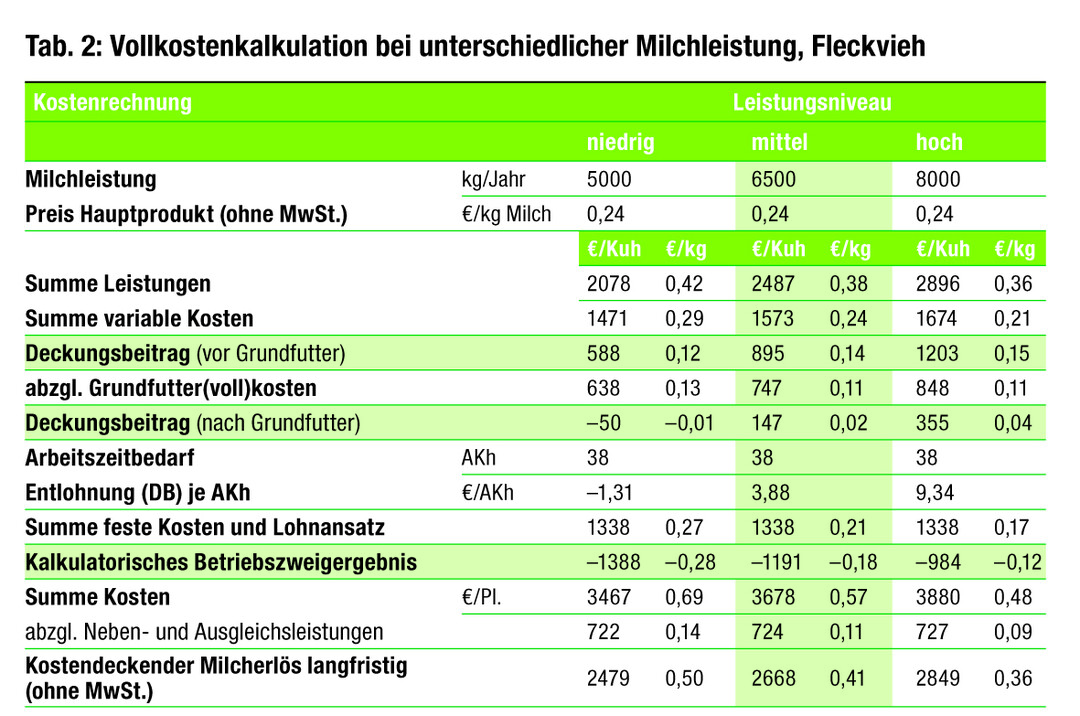

Viel spricht für scharfe Selektion

Soll wegen niedriger Milchpreise die ganze Herde hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit selektiert werden, sind alle Leistungen und variablen Kosten einer Kuh zu berücksichtigen, also auch die Nebenleistungen Kalb und Altkuhanteil sowie die Kosten der Bestandsergänzung. In Tab. 2 ist eine solche Berechnung für die Rasse Fleckvieh bei drei verschiedenen Leistungsniveaus und einem Milchpreis von netto 24 Cent dargestellt. Auch hier wurde ein pauschalierender Betrieb unterstellt. Bei einer niedrigen Milchleistung von 5.000 kg wird kein positiver Deckungsbeitrag erreicht. Bei einer mittleren Leistung von 6.500 kg beträgt der DB gerade so rund 150 Euro, was einer Stundenentlohnung von unter vier Euro entspricht. Selbst bei einer 8.000 kg Kuh liegt der Stundenlohn unter zehn Euro. Als kostendeckende Milchpreise ergeben sich je nach Leistung Werte zwischen 50 und 36 Cent netto. Auch der freiwillige Lieferverzicht für Milcherzeuger spricht für eine schärfere Selektion. Nach dem Informationsstand Anfang August können Milcherzeuger, die ihre Ablieferungsmenge im Zeitraum Oktober bis Dezember 2016 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum verringern, einen Ausgleich von 14 Cent pro kg nicht abgelieferter Milch erhalten.

Lieferverzicht rechnerisch sinnvoll

Wie Tabelle 2 zeigt, liegt beim derzeitigen Milchpreis der Deckungsbeitrag (DB) nach Berücksichtigung von Grundfutterkosten selbst bei den leistungsstärksten Tieren nur bei vier Cent je kg Milch, also deutlich unter 14 Cent. Rein rechnerisch wäre somit ein freiwilliger Lieferverzicht durchaus sinnvoll. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Ausgleich lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten vorgesehen ist. Die geplante Hilfsaktion könnte gerade für Betriebe, die im laufenden Jahr ihre Produktionsmenge nicht ausgedehnt haben und so die Anforderungen für den freiwilligen Lieferverzicht am ehesten erfüllen können, ein entscheidender ökonomischer Anreiz sein, die Selektion ihrer Herde zu intensivieren und den einen oder anderen Platz im Kuhstall für gewisse Zeit leer stehen zu lassen. Wichtig ist, die betreffenden Kühe rechtzeitig auszuwählen, also spätestens bevor die erste Besamung ansteht.

Anpassung des Jungviehbestandes: Jeder Landwirt sollte sich überlegen, welche weiblichen Tiere er aufziehen möchte bzw. welche er bereits als Kalb verkauft. Durch den Verkauf nicht benötigter Jungrinder als Schlachtfärsen kann Liquidität geschaffen werden, vor allem im Hinblick auf die derzeitigen Erlöse beim Zuchtrinderverkauf. Für Fleckviehbetriebe ist dies wegen der besseren Masteignung eher eine Lösung als für Holsteinbetriebe.

Fazit: Milchpreise von 20 bis 25 Cent können bei niedriger Milchleistung die variablen Kosten nicht decken. Da empfiehlt sich ein vorzeitiges Ausmerzen von zur Schlachtung vorgesehener Kühe oder von Tieren mit niedriger Leistung – dies gilt gerade mit Blick auf den von der EU beschlossenen freiwilligen Lieferverzicht.

LEL-Rechner

Das in Tabelle 1 dargestellte Rechenschema finden Sie auf der Homepage der LEL unter http://www.landwirtschaft-bw.info bei Unsere Themen/Ökonomik der Betriebszweige/Milchviehhaltung/Kalkulation des Mindestmilchpreises. Es steht jedem Milchviehhalter für eigene Berechnungen kostenlos zur Verfügung. Außerdem finden Sie hier eine Rechenhilfe, wie sich die Teilnahme am Lieferverzicht auf den eigenen Betrieb auswirken würde.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.