Klimawandel mit Folgen für die Futterwirtschaft

- Veröffentlicht am

Zum Klimaschutz müssen alle einen Beitrag leisten“, forderte LAZBW-Direktor Franz Schweizer zur Mitwirkung auf, selbst wenn der Anteil Deutschlands an den Treibhausgasemissionen nur bei zwei Prozent liegt. Auch die Landwirtschaft trage zur Treibhausgas-Belastung bei meinte er mit dem Verweis auf den Methanausstoß von Kühen oder der Diskussion um Lachgasfreisetzung im intensiven Ackerbau. Gleichzeitig sei die Landwirtschaft aber auch Betroffener des Klimawandels, da weder Ställe noch Flächen verlagert werden könnten. Als segensreich bezeichnete er das Umbruchverbot für Grünland, auch mit Blick auf die Förderung der Biodiversität. Allerdings müsste dies die Gesellschaft auch honorieren.

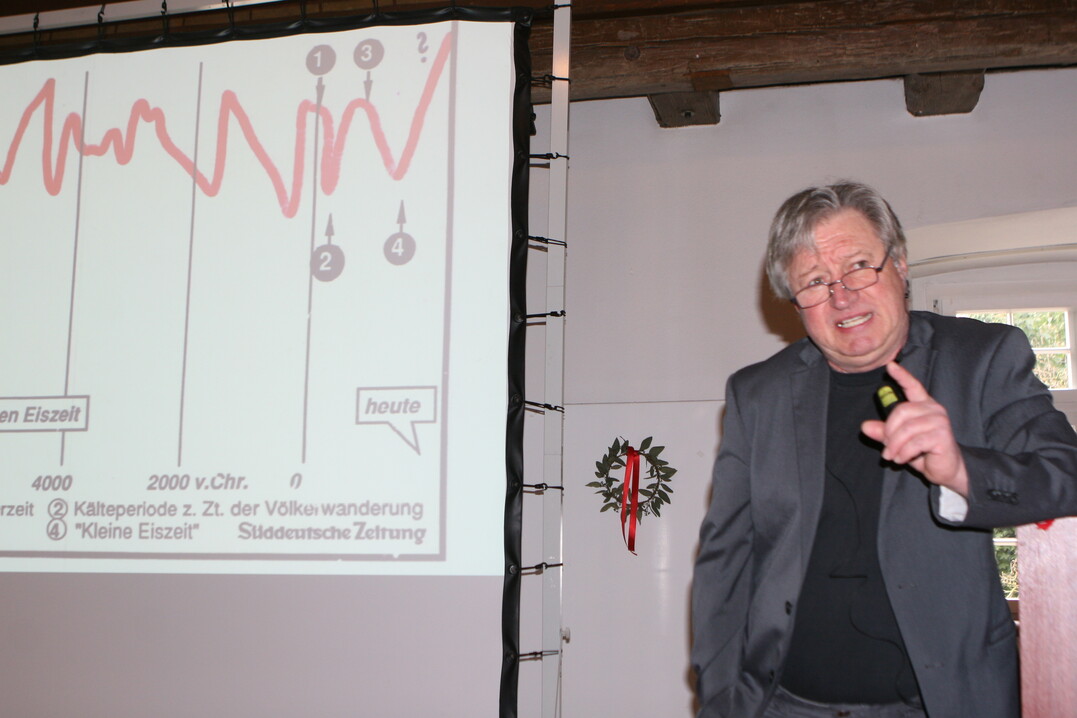

„Der Klimawandel ist real, er ist in der Region angekommen, aber bislang ist nichts geschehen“, kritisierte Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Der Verweis von Leugnern des Klimawandels, dass es schon immer Wärmeperioden gab, stimme definitiv nicht mehr angesichts des nachweisbaren Temperaturanstiegs. So zählen die letzten zehn Jahre mit Abstand zu den wärmsten seit Wetteraufzeichnung. „Temperaturen von über 42 °C waren vor 1982 nicht vorstellbar“, erklärte der Wetterexperte weiter. Der bislang heißeste Monat aller Zeiten, in dem jeder Tag ein Sommertag war, der 17 Hitzetage mit über 30 °C aufwies und in dem nur 0 bis 10 mm Niederschlag fielen, war der Juli 1983. Und seit dem Jahrtausendsommer 2003 seien in jedem Folgejahr irgendwo 40 °C möglich. Das Wasserdefizit aus diesem Jahr sei in den Wäldern bis heute noch nicht ausgeglichen.

Großwetterlagen dauern länger an

Als eigentliches Problem des Klimawandels bezeichnete er die Tatsache, dass Großwetterlagen länger andauern. Bestes Beispiel sei das Jahr 2018, ein Jahr ohne Frühling, mit einem Sommer von April bis Oktober. Dabei steigen die Temperaturen in Deutschland nicht gleichmäßig. „Der norddeutsche Raum wird sich langsamer erwärmen als der süddeutsche“, erklärte Roth, der für Oberschwaben einen Temperaturanstieg von 1,5 bis 1,6 Grad ausmachte, während in Hamburg das Thermometer durchschnittlich 0,8 Grad mehr anzeigt. Doch neben dem Temperaturanstieg nehmen auch Starkregen, Sturm und Hagel zu. Außerdem sind mehr Spätfröste zu befürchten. Stürme seien oft mit Minitornados verbunden, die beispielsweise Holz in Wäldern verdrehten, was nicht nur deren Wert schmälert, sondern auch die Aufarbeitung schwieriger macht. Gleichzeitig führen die gestiegenen Temperaturen zur Einwanderung wärmeliebender Schädlinge und unerwünschter Pflanzen. Alles in allem befürchtet Roth durch den Klimawandel einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Umso dringender sei es, gegenzusteuern, wobei er vor allem in der Verkehrspolitik eine radikale Änderung forderte.

Grünland braucht Graser

„Grünland ist eine wichtige CO2-Senke. Um es zu erhalten, braucht es Wiederkäuer und Graser und zwar solche, die wenig oder kein Kraftfutter benötigen“. Das unterstrich Professor Dr. Martin Elsäßer vom LAZBW Aulendorf. Kompletter Fleischverzicht sei keine geeignete Anpassungsstrategie für Grünland im Klimawandel. Während es bei kurzfristigen Maßnahmen in erster Linie um die Sanierung von Beständen geht, stellt sich bei langfristigen Anpassungsstrategien die Frage nach neuen Arten, besseren Sorten, einem geringeren Viehbesatz oder einer veränderten Düngung.

Lange Trockenperioden bleiben im Grünland nicht ohne Folgen für die Pflanzenbestände. Insbesondere Gräser leiden. Nach Niederschlägen können sie sich zwar teils wieder erholen, aber ihre Anpassungsfähigkeit verläuft doch langsamer als die Geschwindigkeit des Klimawandels. Daher dürften gerade intensive Bestände mit Deutschem Weidelgras unter ungünstigen Standortbedingungen geringere Erträge liefern. Deshalb empfiehlt der Aulendorfer Grünlandexperte auf Artenvielfalt zu setzen. Dies mindert das Ertragsrisiko, auch wenn in ausgeprägten Trockenjahren die Erträge dennoch zurückgehen werden. Damit die Futterqualität nicht in gleichem Maße leidet, plädierte er für einen rechtzeitigen Schnitt. „Bei sichtbaren Blütenständen sollte nicht mehr zugewartet werden in der Hoffnung auf mehr Ertrag. Hier muss gemäht werden“, riet er.

Früherer Vegetationsstart

Auswirkungen hat der Klimawandel längst auch auf die Vegetationsperiode. So setzt das Wachstum im Frühjahr früher ein, der Blühbeginn der Futterpflanzen ist früher. Zudem ist der Vegetationszeitraum länger, was eine längere Weidedauer bedeutet. Oftmals tritt aber dann im Sommer eine Futterlücke auf, weshalb Elsäßer zum Anlegen einer Futterreserve von zwei bis drei Monaten riet. Außerdem müsse unter Umständen über eine Bestandsabstockung nachgedacht werden, denn teils stehe zu viel Vieh auf zu kleiner Fläche.

Ferner gelte es fürs Wirtschaftsgrünland besser angepasste Sorten mit besserem Nachtrieb zu züchten und Arten mit höherer Trockentoleranz zu verwenden. Dazu zählte Elsäßer neben Rohrschwingel und Knaulgras, die ungern gefressen und schlecht verdaulich sind, in erster Linie Leguminosen. „Weiß- oder Rotklee ertragen die Trockenheit besser“, unterstrich er. Außerdem ist darauf zu achten, dass in Trockenperioden die Stoppel nicht zu tief genutzt wird. Dort speichern Gräser ihre Reserven. Daher sollte höher gemäht oder nicht so lange geweidet werden.

Zu späte Nutzung

In den letzten beiden Jahren wurden Silagen oft zu spät gemäht oder gehäckselt. Das belegen Futteranalysen, bei denen Futterproben oftmals zu hohe Rohfaser- und zu geringe Energiegehalten hatten. Das belegte Annette Jilg vom LAZBW Aulendorf mit einer Fülle an Futterauswertungen. Bei zu hohen Rohfasergehalten stelle sich die Frage nach einer zu schnellen Reife des Pflanzenbestandes, bei der die Lignifizierung durch Trockenstress früh einsetzte. Weitere Prüfsteine könnten die Sortenwahl sowie die Zusammensetzung des Pflanzenbestandes sein. Fehle es am Eiweiß, so könnten neben Wassermangel, fehlender Stickstoffmineralisierung auch überalterte Bestände oder Verluste bei der Silierung die Ursache sein. Um eiweißabbauende Enzyme in der Silierphase zu hemmen, müsse eine ausreichende Ansäuerung erfolgen.

Silierregeln beachten

Jilg riet in Trockenperioden die Bestände besser zu kontrollieren und die Ernte entsprechend zu planen, was beispielsweise das rechtzeitige Bestellen des Lohnunternehmers betrifft oder die Bereitstellung der nötigen Schlagkraft zur Ernte. Um Verluste beim Einsilieren zu minimieren, habe eine ausreichende Verdichtung hohe Priorität. Dies bedeute Schichtdicken von maximal 20 cm und eventuell paralleles Befüllen von zwei Silos bei ausreichendem Walzgewicht. Außerdem sollte eine ausreichende Gärdauer von mindestens acht Wochen eingehalten werden bevor das Silo geöffnet wird. Sie zeigte sich insgesamt überzeugt, dass unter den Bedingungen des Klimawandels die bekannten Silierregeln eher noch „verschärft“ werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.