Eber mit weniger Geruch als mögliche Alternative

- Veröffentlicht am

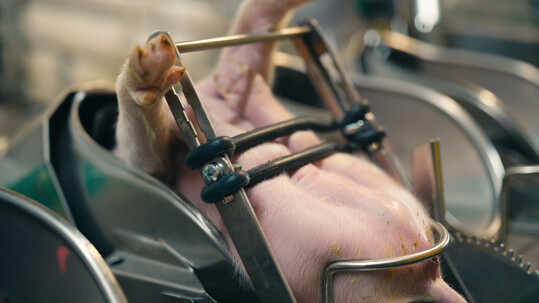

Im Rahmen des Projektes „Strategien zur Vermeidung von Geruchsabweichungen bei der Mast unkastrierter männlicher Schweine“ (Strat-E-Ger) konnte das Team um Dr. Ernst Tholen und Dr. Christine Große-Brinkhaus vom Institut für Tierwissenschaften der Universität Bonn mit Hilfe verschiedener genetischer Analysen zeigen, wie sich der Anteil geruchsabweichender Eber durch die gezielte Auswahl von Elterntieren für die Zucht verringern lässt.

Die Auswahl der Zuchteber erfolgt nicht nur über die Analyse der Duftstoffe Androstenon und Skatol, sondern auch über die human-sensorische Beurteilung der Schlachtkörper der männlichen Nachkommen und durch die Untersuchung der Erbanlagen der Zuchttiere. „In Modellstudien wurde gezeigt, dass das Risiko von geruchsabweichenden Nachkommen deutlich reduziert werden kann“, erklärt Dr. Tholen. Dies ist ein entscheidendes Ergebnis des Verbundprojekts für die Weiterentwicklung zukünftiger Zuchtstrategien. „Die züchterischen Verfahren werden derzeit in Pilotstudien von Schweinezuchtorganisationen in Zusammenarbeit mit einigen Lebensmitteleinzelhändlern erprobt“, erläutert Dr. Große-Brinkhaus.

Die Forscher an der Universität Bonn kooperierten mit Zuchtorganisationen und Wissenschaftlern der Universität Göttingen. Das Göttinger Team entwickelte human-sensorische Erfassungstechniken, die in Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben angewendet werden können. So leistet das „Strat-E-Ger“ Projekt einen wichtigen Beitrag zu mehr Tierschutz und Verbraucherakzeptanz.

Die Förderung des Vorhabens erfolgte aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgte über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.