So fühlen sich die Kühe richtig wohl

Wie müssen Liege- und Laufflächen, Ausläufe und Futtertische für Öko-Milchkühe aussehen? Wann werden die Laufställe den Wiederkäuern tatsächlich gerecht? Fragen, auf die Fachleute und Experten vom Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) Aulendorf, der Universität Hohenheim und Hochschule in Nürtingen Antworten suchten. Die wichtigsten Ergebnisse des Stallchecks haben wir hier für Sie zusammengestellt.

- Veröffentlicht am

Moderne Öko-Milchviehställe unterscheiden sich kaum von konventionellen Ställen. Beide Wirtschaftsweisen verfolgen seit Jahren das Prinzip Kuhkomfort. Dennoch suchen Praktiker und Beratung nach Konzepten, die den Ansprüchen des ökologischen Landbaus tatsächlich gerecht werden, unter anderem um das eigene Profil für jeden sichtbar zu schärfen. Das LAZBW Aulendorf hat sich in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim und der Hochschule in Nürtingen zu diesem Zweck 14 Stallkonzepte inklusive Management hierzulande, im benachbarten Bayern und Hessen näher angesehen. Auf Vorschlag der Verbände für ökologischen Landbau wurden hierfür verschiedene Bestandsgrößen, Melk- und Haltungssysteme miteinander verglichen. Im Folgenden stellen wir Ihnen vier Konzepte mit einigen markanten Eigenschaften vor:

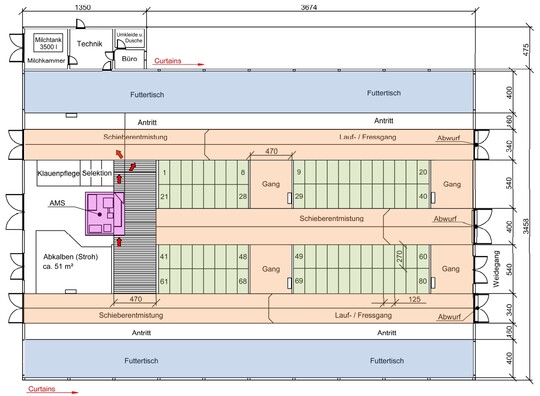

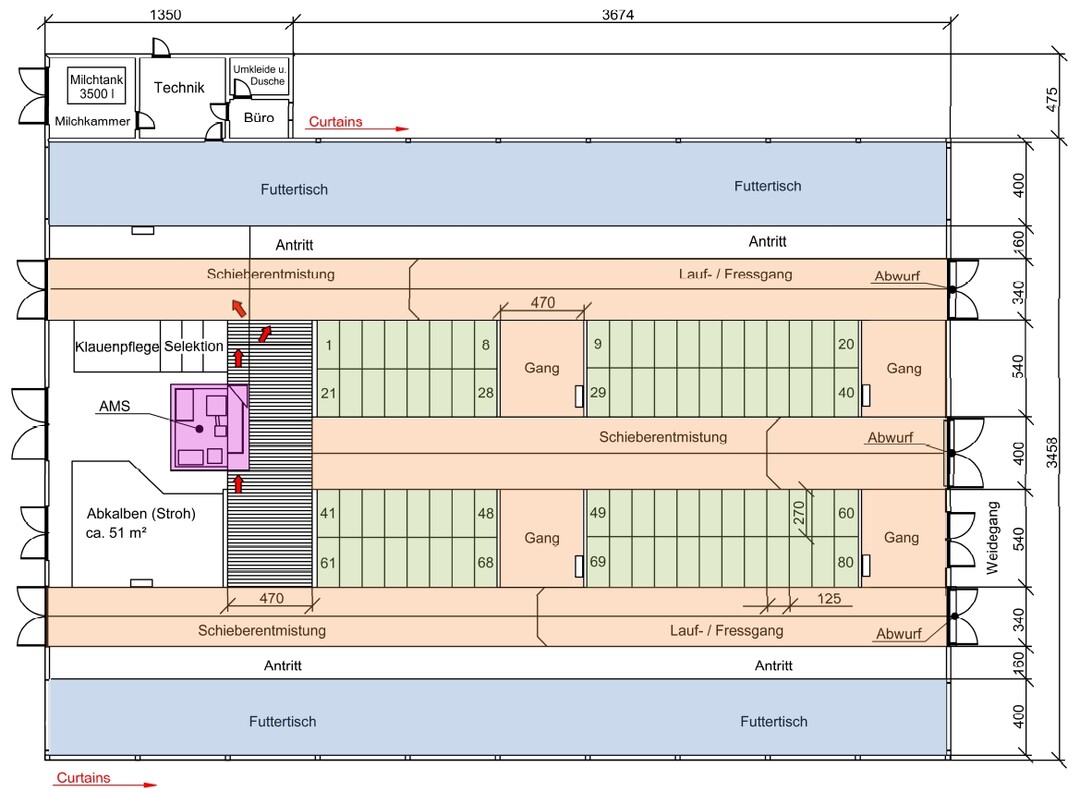

a) Vierreihiger Liegeboxenstall mit automatischem Melksystem (horntragende Kühe): Das Stallbaukonzept Nummer neun ist nahezu optimal an die Haltung von horntragenden Kühen angepasst. Sämtliche Funktionsbereiche entsprechen den Empfehlungen und sorgen für ausreichend Ausweichraum. Auch das automatische Melksystem sowie angehobene Fressplätze sorgen für eine stressfreie Haltung der horntragenden Kühe. Auf den erhöhten Fressplätzen können die Tiere in Ruhe fressen, ohne vom Entmistungsschieber gestört zu werden. Der Betriebsleiter rüstete inzwischen Fressplatzabtrennungen nach, um zu verhindern, dass sich die Kühe gegenseitig vom Futtertisch verdrängen.

Die vierreihige Aufstallung sorgt für einen kompakten Grundriss, der kurze Wege zum Melken und eine gute Übersicht für einen stressfreien Tierverkehr sichert. Über zwei Futtertische werden genügend Fressplätze bereit gestellt. Die eingestreuten Buchten sind großzügig angelegt. Sie dienen der Begegnung von Kuh und Kalb in der muttergebundenen Kälberaufzucht. Auch ein Klauenpflegebereich in der Nähe des Melksystems ist fester Bestandteil des Konzeptes. Der Stand macht die regelmäßige Klauenpflege, aber auch die Behandlung von akuten Lahmheiten einfach umsetzbar.

b) Variabler Liegeboxen-/Kompostierungsstall (horntragende Kühe): Beispiel zwölf wurde ursprünglich als Liegeboxenstall geplant, aber als Kompostierungsstall in Betrieb genommen. Eine Umrüstung in einen zweireihigen Liegeboxenstall ist dadurch einfach möglich. Über die aufgelöste Bauweise wurden zwei integrierte Laufhofbereich mit genügend nicht überdachter Fläche umgesetzt.

Daran sind auch die Abschnitte für Trockensteher, Abkalben und Kälber an einer zweiten Futterachse angeschlossen. Der Kontakt zwischen den Tiergruppen ist dadurch gewährleistet und mindert so den Stress beim Gruppenwechsel. Der direkte Verbindungsgang zwischen Melkstand beziehungsweise hinterem Laufgang und Fressplatz schont die Kompostliegefläche und sorgt für mehr Ruhe im Liegebereich.

Dieser Gang kann für ein Klauenbad oder andere Behandlungen genutzt werden. Der Flächenbedarf für den Stall und damit die überbaute Fläche wurde durch den Verzicht auf einen befahrbaren Futtertisch begrenzt. Stattdessen wird das Futter in einer 140 Zentimeter (cm) breiten Futterkrippe vorgelegt. Das reduziert den Aufwand für das Futternachschieben und trägt dazu bei, die Baukosten zu reduzieren.

Die Fressplätze sind nicht mit Fressgittern, sondern lediglich mit einem Nackenrohr ausgestattet. Bei einer ausreichenden Fressplatzbreite (zirka 100 cm pro Tier) kann das auch für horntragende Kühe eine vertretbare Lösung sein. Allerdings ist das gleichzeitige Einsperren aller Tiere bei der Vorlage frischen Futters nicht möglich, was als wichtige Maßnahme für die Vermeidung von Hornstoßverletzungen angesehen wird. Weniger vorteilhaft ist auch der relativ kleine Warteraum direkt vor dem Melkstand. Dieser kann zwar durch die Nutzung des Laufganges erweitert werden, was jedoch den Zutrieb zum Melken erschwert.

Kühe werden durch Stall gelotst

Gleiches gilt für die Kontaktmöglichkeit vom Warteraum zu der benachbarten Kälberbucht. Der Betriebsleiter würde aus heutiger Sicht den Melkstand quer anordnen, die Kompostfläche 5,0 Meter (m) breiter sowie zwei Futterachsen für die Kühe anlegen. So käme er zu einer bequemer befahrbaren Liegefläche (zum Auflockern/Belüften), die größer wäre und mehr Tiere möglich machen würde. Zwei vollwertige Futterachsen würden allen Kühe einen Fressplatz bieten.

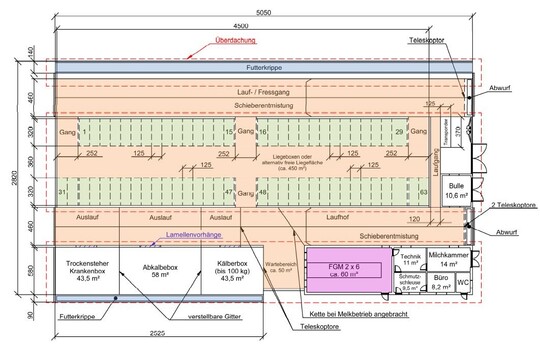

c) Kompostierungsstall mit automatischem Melksystem, Feed First und Weidegang: Das unkonventionelle Stallkonzept Nummer 14 fällt durch einige Besonderheiten auf. Vor allen die zwei Futterachsen mit innenliegenden Trögen sind ungewöhnlich.

Die 4,5 Meter breiten Laufgänge sind gleichzeitig Fressgang für die Tiere und Fahrweg zum Befüllen der Tröge. Die überbaute Fläche kommt den Tieren zugute, auf einen befahrbaren Futtertisch wurde verzichtet. Futterreste können einfach durch Kippen der Tröge zur Liegefläche hin entfernt werden. Die separaten Buchten zum Abkalben, für Kälber und die Begegnung von Kuh und Kalb in der muttergebundenen Kälberaufzucht sind an eine Futterachse für die Milchkühe angebunden.

Hohe Futterverfügbarkeit

Über die Selektionstore am automatischen Melksystem wird nicht nur der Kuhverkehr zum Melken (Feed First), sondern auch der Zugang zur Weide sowie der Zugang von Kühen zur Kälberbucht (muttergebundenen Kälberaufzucht) tierindividuell gesteuert. Der geregelte Kuhverkehr (Feed First) schränkt zwar die Bewegungsfreiheit für die Tiere im Vergleich zum freien Kuhverkehr ein, jedoch steigt in der Regel die Auslastung des Melksystems und es können mehr Tiere pro Melkstation gehalten werden. Die freie Liegefläche, das großzügige Platzangebot, die separaten Buchten, die ausreichend Abkalbeplätze bieten und der in den Tierverkehr einbezogene Weidegang machen das Stallkonzept zu einer tiergerechten und innovativen Lösung.

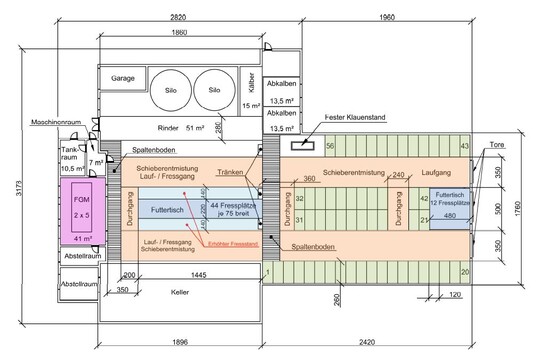

d) Umbaulösung kann auch zum Erfolg führen: Das Stallkonzept des Betriebes zwei zeichnet sich durch eine Um- und Erweiterungsbaulösung aus einem Schwarzwälder Eindachhof heraus aus. Die 45 schwarzbunten Kühe erzielen eine durchschnittliche Milchjahresleistung von über 9100 kg, was zeigt, dass auch in einer mit Kompromissen behafteten Umbaulösung sehr gute Betriebsergebnisse erzielt werden können.

Das Stallkonzept ist durch die geschickte Einbeziehung des Altgebäudes in die Um- und Erweiterungsbaumaßnahme geprägt. Melkbereich (2 x 5-Fischgrätenmelkstand) und Fressplatz befinden sich im Altgebäude, während der Liegebereich mit komfortablen Liegeboxen und einer kleinen Anzahl Fressplätze für die Trockensteher in einem neuen Gebäudeteil ergänzt worden sind. Diese seltene Trennung von Fress- und Liegebereich in der Längsachse ist dem Umbaukonzept geschuldet, hat aber in punkto Ruhe im Stall vergleichbar positive Effekte wie ein zweireihiger Liegeboxenstall.

Die Umnutzung des alten Gebäudeteiles hat zu typischen Kompromissen geführt. Der Melkbereich ist eng angelegt, es gibt keinen separaten Warteraum, sondern eine Kombination mit dem Fressplatz Im Ergebnis entsteht eine äußerst platzsparende Lösung, die nicht zu Lasten der Tiere geht. Dazu trägt der schmale Futtertisch bei, der von der Decke aus beschickt wird. Ein Futternachschieben ist nicht nötig, dadurch ist für die Kühe eine hohe Futterverfügbarkeit sichergestellt.

Der angehobene Fressplatz mit Abtrennungen nach jedem zweiten Platz ist mit einer Tiefe von 140 cm allerdings sehr knapp bemessen. Empfohlen werden mindestens 160 cm. Die nutzbare Fläche im gesamten Stall fällt mit 10,2 Quadratmeter (qm) pro Liegeplatz großzügig aus. Das rührt von den 350 cm breiten Laufgängen, die vom Fressbereich im alten Gebäudeteil mit einer Achse in den Liegebereich des neuen Gebäudeteiles durchgezogen wurden. Negativ sind Sackgassen, die im Anbau an der Giebelseite entstehen. Zudem entsprechen die wandständigen Liegeboxen nicht den aktuellen Empfehlungen.

Die Abkalbebox ist als Einzelbox zu klein. Zudem ist sie in ihrer Nischenlage nicht einfach zu bewirtschaften. Wichtige Managementfaktoren, die Tierwohl und Leistung zugute kommen, sind die permanente Unterbelegung, der ständig einsatzbereite Klauenpflegestand sowie der Einsatz von Hygiene-Einstreupulver in den Liegeboxen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.