Mehr Vielfalt auf den Feldern

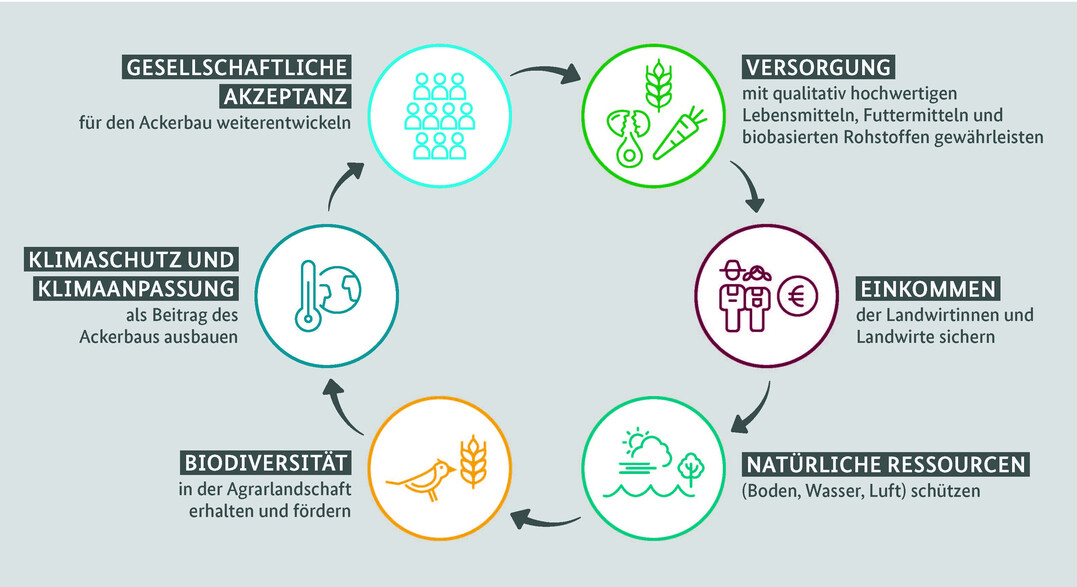

Mit seiner am 19. Dezember in Berlin vorgestellten ‚Ackerbaustrategie 2035‘ will das Bundeslandwirtschaftsministerium im Hinblick auf Nahrungsmittel-, Futtermittel- und Rohstoffversorgung sowie den umwelt-, natur- und klimapolitischen Herausforderungen eine Perspektive für den Ackerbau in den kommenden 15 Jahren anbieten. Der Deutsche Bauernverband begrüßt die Strategie als "guten Weg, um den Ackerbau moderner, effizienter und nachhaltiger zu gestalten."

- Veröffentlicht am

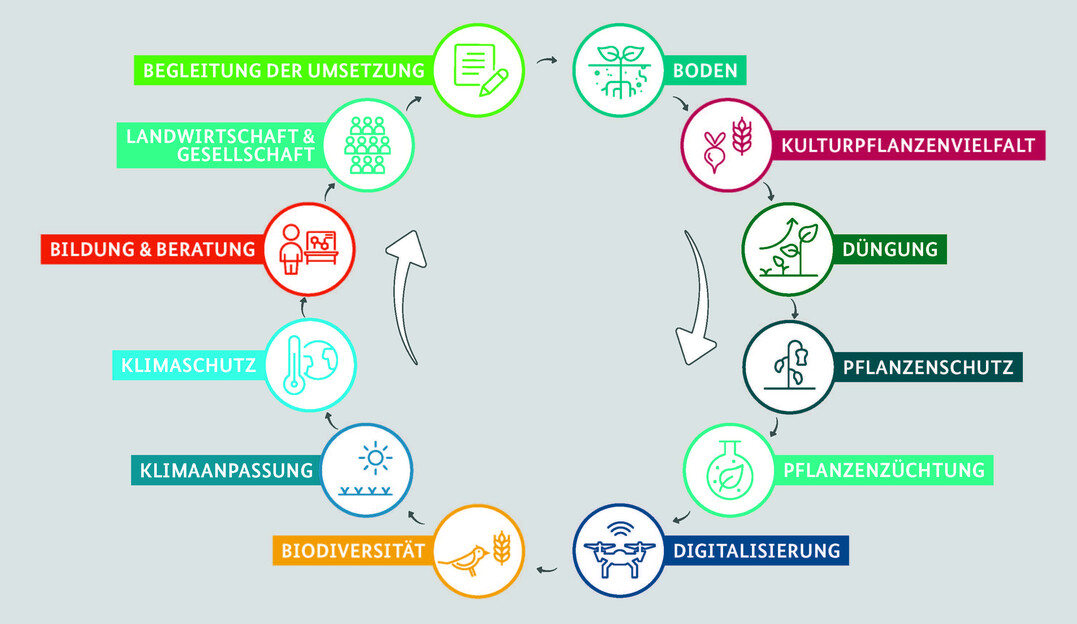

In über 50 Maßnahmen wird in der Strategie aufgezeigt, wie Produktivität, die Sicherung der Grundversorgung für Mensch und Tier zusammengebracht werden kann, mit einem besseren Schutz der Ressource Boden. Denn die Hälfte der Böden in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt, 70 Prozent davon ackerbaulich. In einer Bewertungsmatrix sind die Maßnahmen zudem den grundlegenden Zielen gegenübergestellt und in Hinsicht auf ihre Wirkung beurteilt.

„Unsere Böden stehen unter Leistungs-Druck: Im Jahr 1900 hat ein Landwirt 10 Menschen ernährt. Heute ernährt er 155 Menschen. Diese hohe Produktivitätssteigerung bringt Herausforderungen bei Umwelt- und Naturschutz, Ökonomie und gesellschaftlicher Akzeptanz mit sich – und auch Zielkonflikte. Diese wollen wir mit unserer Ackerbaustrategie auflösen. Denn: Nur ein gesunder Boden liefert unsere Nahrungs- und Futtermittel und sichert das Einkommen der Landwirte. Uns geht es darüber hinaus um mehr Vielfalt auf den Äckern, Pflanzenzüchtungen, die robust sind gegen den Klimawandel und das Voranbringen der der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Damit tragen wir bei zur Verbesserung der Bodenqualität, zur Verringerung des Einsatzes von Dünger und Pflanzenschutzmitteln und steigern die gesellschaftliche Akzeptanz“, sagte Bundesministerin Julia Klöckner in Berlin.

Die Strategie habe nicht den Anspruch ein Handbuch für jeden einzelnen Betrieb zu sein, so die Ministerin weiter: „Wir vertrauen auf unsere gut ausgebildeten Landwirte, die zuallererst die Grundlagen unserer Existenz erzeugen – dafür gebührt ihnen große Wertschätzung. Daneben wirken sie als Umwelt- und Klimaschützer, sind das Rückgrat der ländlichen Räume. Um sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen, wollen wir mit der Strategie einen Rahmen schaffen, wollen sie fördern, Investitionen anschieben und wissenschaftlich Grundlagen schaffen.“

Auf den Äckern sollen mehr Kulturen wachsen

Ein wichtiger Baustein um der Herausforderung durch die Klimaveränderung zu begegnen und drohende Fruchtbarkeitsverlusten zu verhindern, sei die Erweiterung der Fruchtfolgen, betont die Ministerin. Derzeit wachsen auf rund 70 Prozent der deutschen Ackerfläche die vier Kulturen Winterweizen, Mais, Wintergerste und Winterraps. Das spiegelt sich auch bei der Nachfrage auf den internationalen Rohstoffmärkten wider. Zu enge Furchtfolgen beförderten aber die Resistenzbildungen von Unkräutern oder Ertragsverluste. Mit der Ackerbaustrategie wolle das Ministerium daher Wege suchen, gemeinsam mit Züchtern, Landwirten, Handel und Verbrauchern neue Märkte für weitere Getreidekulturen zu erschließen.

So ist es das Ziel, bis 2030 das Kulturpflanzenspektrum jedes Betriebs auf mindestens fünf verschiedene Kulturpflanzen zu erhöhen. Auch setzt das Bundeslandwirtschaftsministerin große Hoffnung in neue Züchtungsmethoden und ein modernisiertes Zulassungsrecht in der EU. Es geht um die Entwicklung klimastabiler Pflanzen, die zudem mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen, weil ihnen Schädlinge nichts anhaben können.

Humusaufbau fördern

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Förderung des Humusaufbaus. Je höher der Anteil, desto länger und mehr Wasser, Nährstoffe und auch Kohlenstoff speichern die Böden. Gerade letztere Eigenschaft trägt zur Verlangsamung des Klimawandels bei. Zugleich erhöht Humus die Bodenfruchtbarkeit. Bis zum Jahr 2030 solle daher auf allen Böden das Humusgleichgewicht erreicht sein. Alle Ackerböden in Deutschland sollten dann weniger Humus verlieren, als sie hinzugewinnen, so Julia Klöckner bei der Vorstellung der Strategie. Das Ministerium will dieses Ziel unter anderem erreichen, indem es Landwirten standortspezifische Empfehlungen zum Humusaufbau geben will. Zudem sollen alternative Verfahren zur pfluglosen Saat erprobt und gefördert werden und die ganzjährige Bedeckung von Böden gefördert werden, etwa mit mehrjährigen Kulturen, Untersaaten oder Zwischenfrüchten.

DBV: Ackerbau wird moderner, effizienter und nachhaltiger

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, bewertet die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellte Ackerbaustrategie positiv und erklärt: „Die Ackerbaustrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist dank der Vielfalt der Maßnahmen ein guter Weg, um den Ackerbau moderner, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Wir begrüßen diese Strategie. Denn sie zeigt Perspektiven und Optionen zur Weiterentwicklung des Ackerbaus auf, die auch wir als zielführend und zukunftsfähig erachten.“ Der Deutsche Bauernverband hatte bereits im Mai 2018 gemeinsam mit den Verbänden des Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschaft eine Ackerbaustrategie vorgestellt.

Die in der Strategie des BMEL vorgesehene Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln unterstützt der Deutsche Bauernverband. „Hier gilt es, die Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis vorzunehmen. Nur auf diesem Weg können Ernten geschützt und Qualitäten gesichert werden“, so Verbandspräsident Rukwied. Auch die Erweiterung des Kulturpflanzenspektrums sei eine begrüßenswerte Maßnahme. Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes ist eine Zielvorgabe von mindestens fünf Kulturpflanzen je Betrieb jedoch ambitioniert. Die Umsetzung erfordert flankierende Maßnahmen, wie die Verbesserung des Ertragspotenzials und der Widerstandskraft von Leguminosen, das Vorhandensein entsprechender Pflanzenschutzmittel und der Absatzmärkte. Insofern bedarf es bei der Umsetzung der Ackerbaustrategie der Unterstützung der Politik.

Auf völliges Unverständnis trifft vor diesem Hintergrund das Vorgehen des Bundesumweltministeriums, eigene Eckpunkte für eine Ackerbaustrategie zu veröffentlichen. Die offensichtlich fehlende Abstimmung innerhalb der Bundesregierung und der seitens des Bundesumweltministeriums erhobene Vorwurf, „Ackerbau nach Rezept“ zu betreiben, konterkarieren aus Sicht des DBV den jüngst angestoßenen Dialogprozess.

Raiffeisenverband fordert Bekenntnis zur Marktwirtschaft

Dr. Henning Ehlers, DRV-Hauptgeschäftsführer, begrüßt die Deutlichkeit, mit der Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die diversen Zielkonflikte aufzeigt: „Es reicht eben nicht aus – wie vom Bundesumweltministerium gefordert – immer neue Maßnahmen per Verordnung durchzusetzen. Auf Dauer werden auch staatliche Markteingriffe wie Preisgarantien oder Intervention scheitern.“

Deshalb sei es vermessen zu erwarten, dass sich die Landwirtschaft binnen kürzester Zeit umstellen könne. Wenn beispielsweise eine fünfgliedrige Fruchtfolge angestrebt werde, müssten Pflanzenzüchter in die Lage versetzt werden, attraktive und leistungsfähige Sorten zu züchten, die am Markt vergleichbare Erlöse wie Weizen und Raps ermöglichten. Ehlers: „Genossenschaftliche Unternehmen stehen jederzeit bereit, mit den Landwirten neue Weg zu beschreiten und sie bei der Vermarktung ihrer Erzeugnisse zu unterstützen. Bereits heute untersuchen unsere Mitgliedsunternehmen unter anderem die Möglichkeiten, wie mehr heimische Leguminosen in der Tierernährung eingesetzt werden können.“

NABU: Zu wenig Strategie für den Acker

Der NABU bewertet die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellte Ackerbaustrategie als deutlich zu unkonkret, um den Ackerbau in Deutschland entscheidend zu verbessern. Der aus dem Koalitionsvertrag resultierende Auftrag, mit der Strategie für eine umwelt- und naturverträgliche Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu sorgen, ist nach Ansicht des NABU mit dem Diskussionspapier nicht erfüllt.„Die Bereiche, in denen gehandelt werden muss, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium richtig erkannt. Auch die Probleme des heutigen Ackerbaus sind richtig analysiert: Die dreigliedrige Fruchtfolge ist zu eng und der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu hoch.

Wie die Probleme allerdings konkret gelöst werden sollen, lässt das Bundeslandwirtschaftsministerium weitgehend offen“, so NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger.Dass das Diskussionspapier an vielen Stellen unkonkret bleibt, sei mit Blick auf die drängenden Probleme der Arten- und Klimakrise und den nahenden Entscheidungen in Brüssel kein gutes Signal. „Wir verlieren wertvolle Zeit. Und damit auch die Chance, die in wenigen Monaten anstehende Reform der EU-Agrarsubventionen für den notwendigen Wandel im Ackerbau zu nutzen. Die EU-Agrargelder müssen Landwirtinnen und Landwirte künftig dabei unterstützen, auf eine klima- und insektenfreundlichere Landwirtschaft umzustellen“, so Krüger.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.