Kühe mögen es kühl

Immer wärmere Sommer und immer leistungsstärkere Kühe, das passt nur bedingt zusammen. Der Grund: Die Tiere haben schon bei moderaten Temperaturen Schwierigkeiten, ihren Wärmehaushalt im Gleichgewicht zu halten. Für Abhilfe sorgen Ventilatoren, Kühlsysteme und getrennte Stallabschnitte.

- Veröffentlicht am

Als optimale Stalltemperatur für Milchvieh wird häufig der Bereich von vier bis 16 Grad oder null bis 16 Grad angegeben. Die zugrunde liegenden Quellen für diese Angaben zum Optimal- oder Komfortbereich der Umgebungstemperatur für Milchkühe sind allerdings schon mindestens 35 Jahre alt. Die jährliche Milcherzeugung pro Kuh ist zwischen 1980 und 2018 im Durchschnitt der Bundesrepublik von 4553 Kilogramm pro Kuh (nur alte Bundesländer) auf 8843 Kilogramm pro Kuh gestiegen. Das entspricht einer Steigerung der durchschnittlichen Tagesleistung von etwa 15 Kilogramm pro Kuh auf etwa 29 Kilogramm pro Kuh.

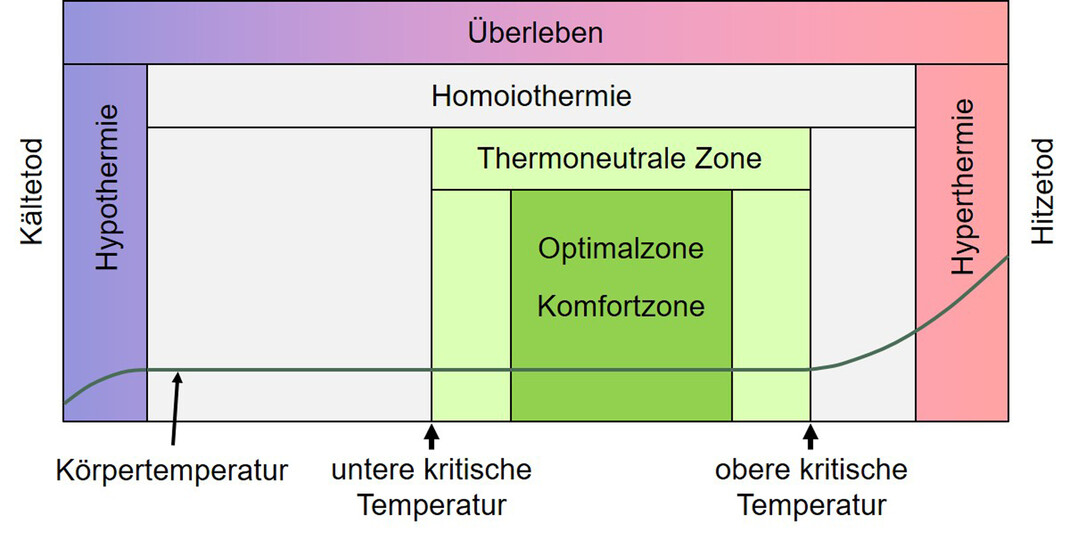

Allein diese Leistungssteigerung in den vergangenen 38 Jahren lässt daran zweifeln, dass der genannte thermische Optimalbereich für Milchkühe heute noch seine Gültigkeit besitzt. Vielmehr kann man annehmen, dass sich der Optimalbereich, abhängig von der Leistung, in gleicher Weise verschiebt wie die obere kritische Temperatur. Die durchschnittlichen Tagesmilchleistungen lagen in den 1970er und 1980er Jahren um 15 bis 20 Kilogramm unter denen von heutigen Milchkühen. Deshalb kann man daraus schlussfolgern, dass der Komfortbereich für eine Durchschnittskuh heute um etwa sechs bis acht Grad nach unten verschoben werden muss.

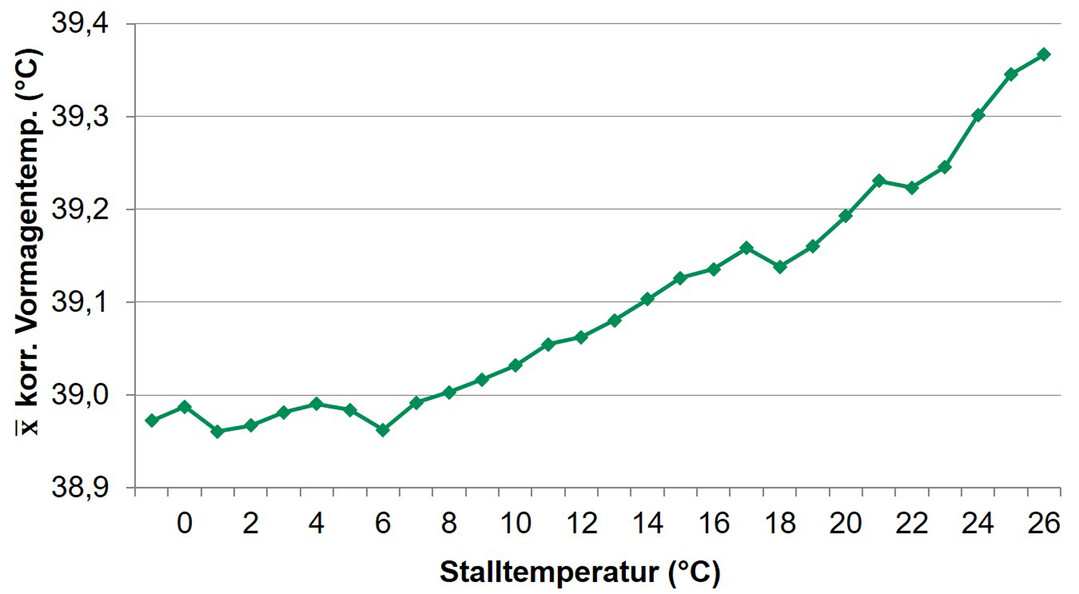

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden an der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Dummerstorf eigene Untersuchungen initiiert. Dabei sollte der Verlauf der Vormagentemperatur bei Milchkühen, abhängig von der Stalltemperatur, in einem Praxisbetrieb überprüft werden. Die Vormagen-temperatur wurde mit kabellosen (telemetrischen) Messboli im 15-Minutentakt aufgezeichnet. Um die Vormagentemperatur als Indikator für die Körper-temperatur verwenden zu können, wurden Messwerte, die durch die Wasser- oder Futteraufnahme beeinflusst waren, aus den Datenreihen entfernt. Insgesamt standen 31 auswertbare Tiere bereit, die im Durchschnitt 41 Kilogramm Milch pro Tier und Tag gaben. Erfasst wurden die Daten von diesen Tieren an 135 Tagen. Gleichzeitig wurde die Stalltemperatur erfasst. Beide, Vormagen- und Stall-temperatur, wurden zu Stundenmittelwerten zusammengefasst und einander gegenübergestellt.

Kühe schwitzen immer früher

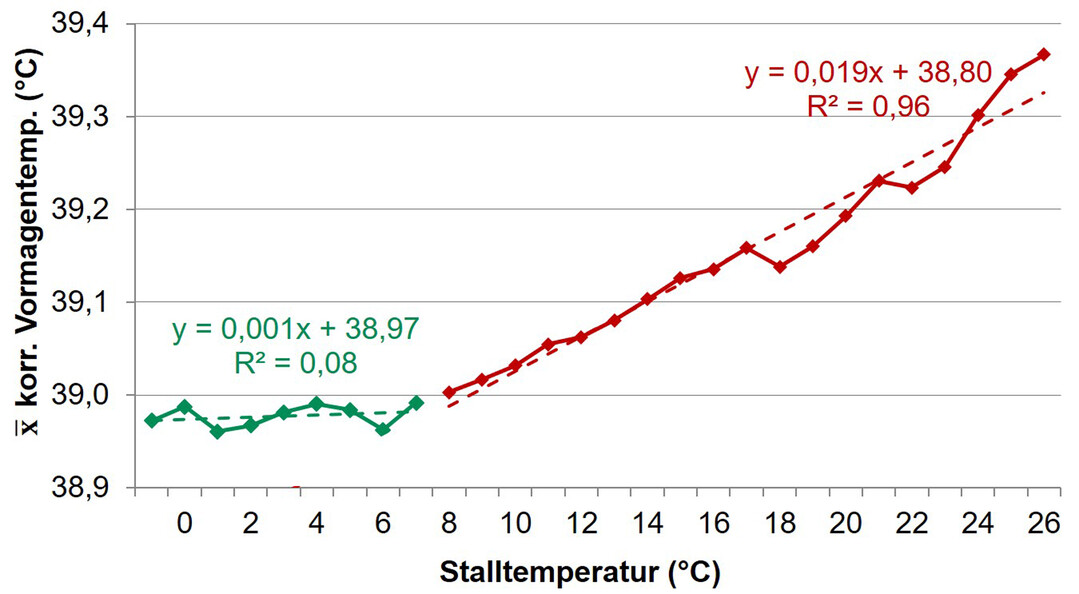

Dabei zeigte sich, dass bei geringen Stalltemperaturen die Vormagentemperatur unbeeinflusst bleibt, allerdings schon bei relativ niedrigen Umgebungstemper-aturen ansteigt. Um diesen Punkt genau zu ermitteln, kam ein sogenannter Strukturbruchtest (Broken-Stick-Test) zum Einsatz. Im Ergebnis dieses Tests ließ sich ein Strukturbruch der Daten bei einer Stalltemperatur zwischen sieben und acht Grad nachweisen. Das bedeutet, dass ab einer Temperatur von acht Grad die Vormagentemperatur beziehungsweise Körpertemperatur der untersuchten Tiere zu steigen begann.

Folgt man mit dieser Erkenntnis dem vor 20 Jahren entwickelten Thermoneutralzonenkonzept, dann kennzeichnet die steigende Körpertemperatur das Stadium, in dem die metabolische Wärme nicht mehr ausreichend abgeführt werden kann und damit eine vollständige Anpassung nicht mehr möglich ist. Die obere kritische Temperatur ist erreicht. Die Tiere beginnen damit, ihre Wärmeproduktion zu verringern, indem sie sich weniger bewegen und weniger fressen.

Diese an den Kühen gewonnenen Ergebnisse bestätigen die berechnete obere kritische Temperatur von acht Grad für eine Milchkuh mit einer Leistung von 40 Kilogramm pro Tag aus den 1970er Jahren. Ausgehend von den Angaben aus den 1980er Jahren mit vier bis 16 Grad für Kühe mit einer für diese Zeit üblichen durchschnittlichen Leistung von etwa 15 Kilogramm Milch pro Tag können entsprechend Optimalbereiche für die verschiedenen Leistungsstufen abgeleitet werden.

Wird die obere kritische Temperatur überschritten, bedeutet das für die Kühe zunächst lediglich, dass sie damit anfangen, sich physiologisch anzupassen und mehr Wärme abgeben. Sie beginnen zu schwitzen, ihre Atemfrequenz und Körpertemperatur steigt und sie bewegen sich weniger und fressen eine geringere Menge des vorgelegten Futters. Die Tiere werden dadurch nicht übermäßig belastet. Ein Zustand, der weder besorgniserregend noch tierschutzrelevant ist. Allerdings führt das Überschreiten der oberen kritischen Temperatur dazu, dass die Kühe zusätzlich Energie für die Thermoregulation aufwenden müssen, die dann nicht für die täglich produzierte Milchmenge bereitsteht. Gleichzeitig beginnen sie damit, weniger Futter aufzunehmen - anfangs allerdings kaum messbar.

Kühle und luftige Ställe ein Muss

Steigen die Umgebungstemperaturen so stark, dass die körperlichen Anpassungsmechanismen der Kühe nicht mehr ausreichen, den Anstieg der Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad zu verhindern, wird die Wärmebelastung zu starkem Stress. Die Tiere atmen dann mehr als 85 Mal pro Minute. Bei Kühen mit einer Milchleistung von 30 Kilogramm Milch pro Tag dürfte dieser Bereich je nach Luftfeuchte bei 28 bis 34 Grad erreicht sein. Dementsprechend erreichen Kühe, die 50 Kilogramm Milch pro Tag erzeugen, diesen Bereich bereits bei 20 bis 26 Grad. Ohne effektive technische Kühlmöglichkeiten wird die Hitze für die Tiere hier zum Problem.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.