Mit Daten den Erfolg prüfen

Seit Oktober 2023 gibt es im LKV-Herdenmanager neue Parameter, die es erlauben, die Fütterung und den Stoffwechsel der Milchkühe noch besser zu überwachen. Wer sich selbst noch nicht damit befasst hat, findet hier eine kleine Orientierung.

von Jürgen Bieger, Landesverband Baden-Württemberg für Leistungsprüfungen in der Tierzucht e. V. (LKV-BW) erschienen am 09.07.2024Mit dem neuen Modul „FeMIR“ im LKV-Herdenmanager können die Mitgliedsbetriebe die energetische Situation ihrer Herde über alle Laktationsstadien hinweg verfolgen. Neben den herkömmlichen Parametern aus der Milchleistungsprüfung (MLP), wie etwa Fett, Eiweiß und Harnstoff, gibt es jetzt zusätzliche Daten zur Energieeffizienz, Energiebilanz, Energieaufnahme, Futtereffizienz, Stickstoffeffizienz, Trockenmasseaufnahme sowie zu neu gebildeten Fettsäuren in der Milch und Fettsäuren aus dem Körperfettabbau. Damit wird ein präzises Fütterungs- und Stoffwechselmonitoring möglich. Fütterung, Gesundheit und Leistung der Kühe können verglichen, bewertet und optimiert werden. Gleichzeitig werden Aussagen zur Methanbildung gemacht. So profitieren Betriebe und Umwelt gleichermaßen.

Interpretation der Daten: Grafische Unterstützung

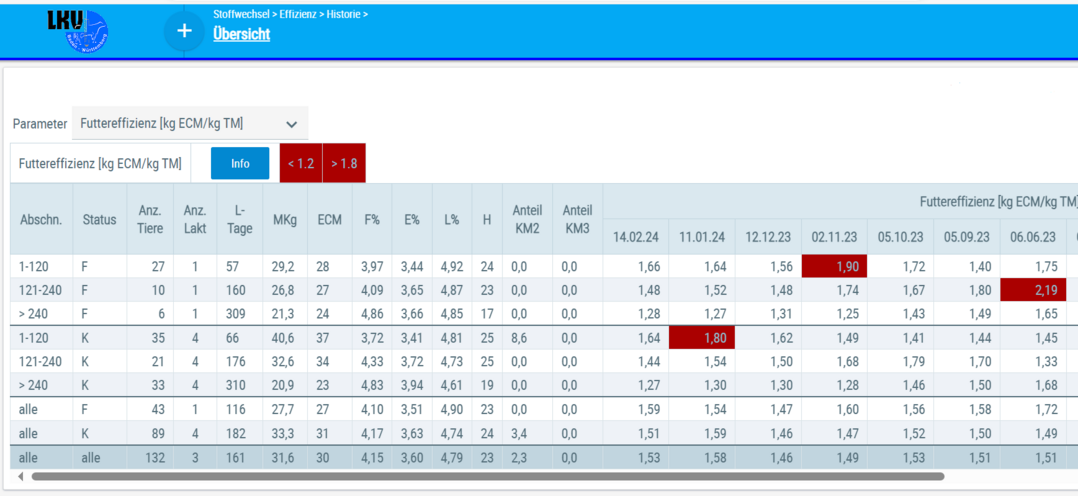

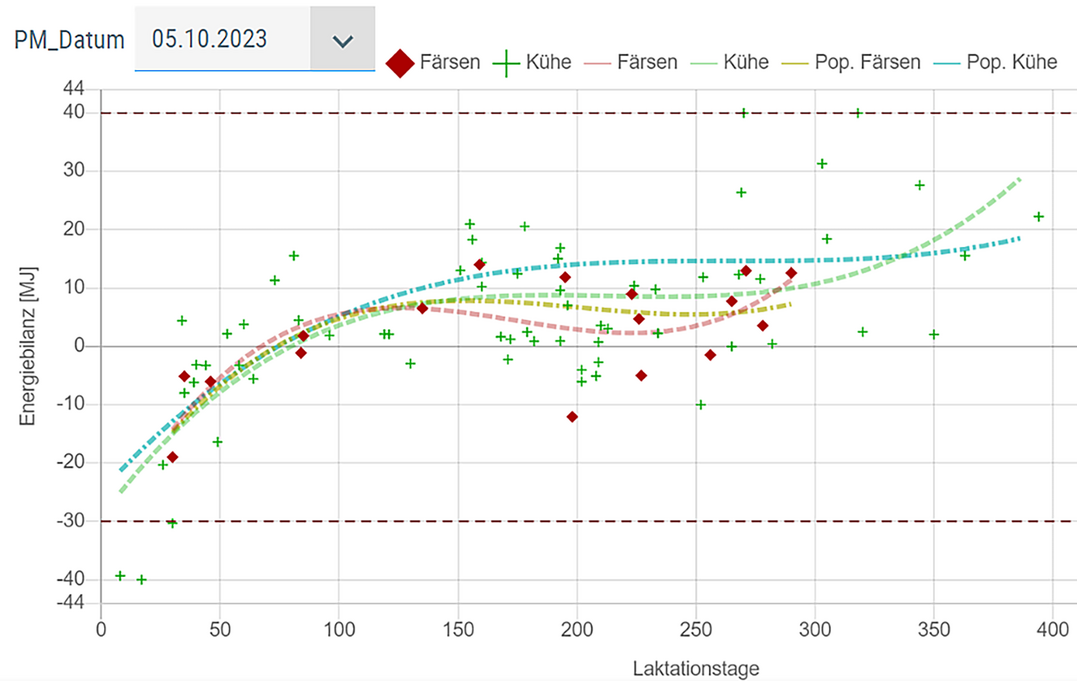

Bei der Interpretation der Daten wird der Nutzer durch rot markierte Warnwerte für die einzelnen Parameter unterstützt (Abbildung 1). Per Klick auf den Info-Button gelangt man zur E-Learning-Plattform, die im Projekt ReMissionDairy entstanden ist. Dort stehen ausführliche Informationen zu jedem Parameter und auch zu weiteren Milchviehthemen bereit. FeMIR präsentiert, wie im LKV-Herdenmanager üblich, Auswertungen auf Herden- und auf Einzeltierebene. Zum Beispiel geben die grafischen Darstellungen einen besonderen Blick zur schnellen Beurteilung der Energieverhältnisse beim Stoffwechsel der Herde frei (Abbildung 2). Zudem kann der eigene Betrieb mit dem Durchschnitt aller MLP-Betriebe in Baden-Württemberg verglichen werden, jeweils für Milchkühe und Färsen (Abbildung 3).

1Bei den Methan-Emissionen je Kuh gibt FeMIR zwei Kennzahlen aus. Das ist zum einen Gramm Methan je Tier und Tag (Abbildung 4) und zum anderen Gramm Methan je kg energiekorrigierter Milch am Tag. Möchte man die Methan-Emissionen in der Milcherzeugung beeinflussen, sollten auch die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen verfolgt werden können. Mit FeMIR ist das nach jeder MLP möglich.

LKV-Mitglieder, die noch Fragen zu den FeMIR-Parametern, den Zusammenhängen oder zur Darstellung im Herdenmanager haben, können sich mit den Zuchtwarten und Beratern des LKV Baden-Württemberg und der LKV GmbH in Verbindung setzen.

Milchproben als Datenlieferanten

Milchlabore auf der ganzen Welt setzen Analysegeräte ein, die mit dem mittleren infraroten Licht (MIR) arbeiten. Die Milch absorbiert Teile dieses Lichtes, was sich in Absorptionswerten messen lässt. Für eine einzige Milchprobe entstehen bis zu 1060 Absorptionswerte, die mit hoher Genauigkeit Rückschlüsse auf die Milchinhaltsstoffe zulassen. Dieses sogenannte photometrische Verfahren ist sehr schnell und präzise: Bis zu 600 Milchproben pro Stunde können so auf ihren Fett-, Eiweiß-, Laktose- und Harnstoffgehalt sowie weitere Parameter untersucht werden. Dies geschieht täglich weltweit mit den Proben der MLP wie auch mit den Proben der Milchgüteuntersuchung.

Das digitale Werkzeug FeMIR, das unter anderem aus den vom LKV Baden-Württemberg verantwortlich mitgestalteten Projekten eMissionCow und ReMissionDairy entstanden ist, nutzt die MIR-Spektraldaten aus der monatlichen MLP-Probe, um die energetische Situation der Herde übersichtlich darzustellen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.