Säugende Sauen in der Gruppe halten

Abruptes Absetzen führt oft zu Stress bei Ferkeln und Sauen. Eine kontrollierte Gruppenhaltung während der Säugezeit bereitet beide besser auf das Absetzen vor. Und ein Teil des Kraftfutters lässt sich durch Raufutter ersetzen. Unser Autor, Dr. Michael Götz, stellt Ihnen ein Beispiel aus der Schweiz vor.

von Michael Götz, M. Götz Agrarjournalist GmbH, Eggersriet, Schweiz Quelle Dr. Michael Götz, M. Götz Agrarjournalist GmbH, Eggersriet, Schweiz erschienen am 04.02.2025In der Natur säugen Sauen ihre Ferkel 16 bis 20 Wochen lang. „Absetzen ist ein gradueller Prozess“, betont Schweinezüchterin und Verhaltensforscherin Antonia Ruckli. Er benötigt Zeit. Auf Zuchtbetrieben werden die Ferkel allerdings in der Regel schon mit vier bis sechs Wochen abgesetzt. Die Sauen müssen die Milchproduktion von einem Tag auf den anderen abstellen. Die Ferkel bekommen plötzlich keine Muttermilch mehr, müssen sich an einen neuen Stall gewöhnen und sich durch Rangkämpfe mit Ferkeln anderer Würfe behaupten. Das kann zu Durchfall und anderen Absetzproblemen führen.

Unterbrochenes Säugen führt zur Laktationsrausche

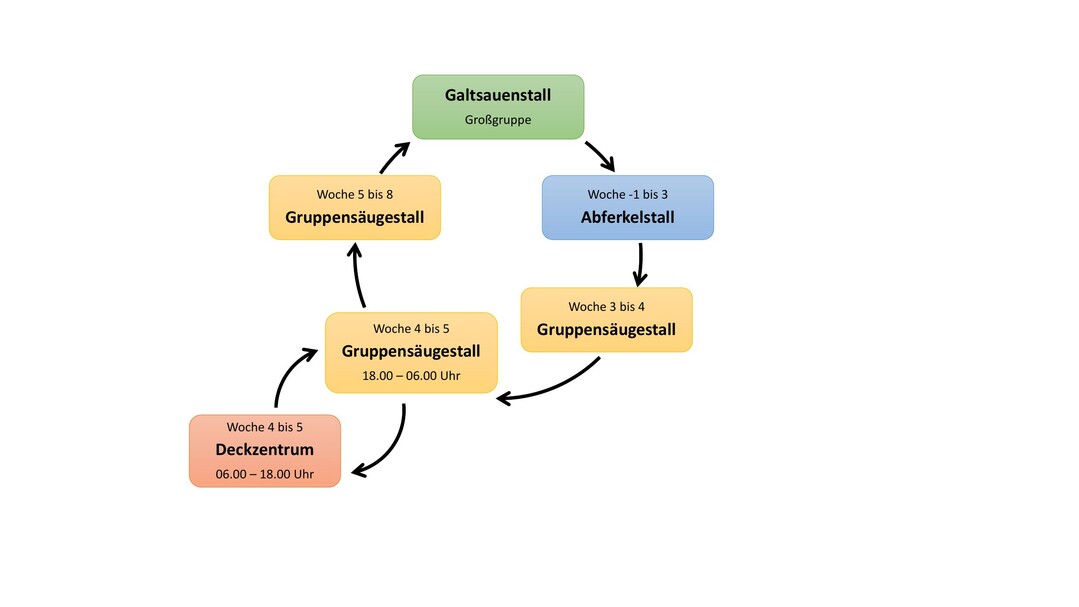

Um dies zu vermeiden, haben die Geschwister Ruckli im schweizerischen Sulz bei Luzern ein neues Absetzsystem entwickelt. Sie verlängern die Säugezeit, bringen die Ferkel verschiedener Würfe während der Säugezeit zusammen und besamen die Sauen schon, während diese ihre Ferkel noch säugen. Die Anzahl abgesetzter Ferkel pro Jahr bleibt etwa dieselbe wie beim konventionellen Absetzen. Wie geht das vor sich? Drei Wochen nach dem Abferkeln in Einzelbuchten kommen jeweils zwei bis vier Sauen mit ihren Ferkeln in einen Gruppensäugestall. Nach einer weiteren Woche trennen die Tierhalter die Sauen dann zeitweise von den Ferkeln, indem sie die Sauen tagsüber in den Deckstall bringen. Am Abend dürfen sie wieder zurück zu den Ferkeln.

Antonia Ruckli nennt dies „intermittent suckling“ oder „unterbrochenes Säugen“. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Sauen während der Säugezeit in Rausche zu bringen. Es soll eine Laktationsrausche, auch Laktationsöstrus genannt, auslösen. Nach dem Decken in Woche fünf bleiben die Sauen erneut den ganzen Tag bei den Ferkeln, bis sie in Woche acht abgesetzt werden und in die Großgruppe zurückkommen. Somit wird die Säugezeit auf acht Wochen verlängert.

Ferkel lernen von der Mutter

Die innovativen Schweinehalter konnten auf diese Weise 24 Ferkel pro Sau und Jahr absetzen. Die Verluste nach dem Absetzen betrugen etwa ein Prozent. Als weiteren Vorteil neben der Laktationsrausche der Sauen sieht Antonia Ruckli, dass die Ferkel von den Müttern lernen, festes Futter zu fressen. Das führt dazu, dass es beim Absetzen zu geringeren Wachstumseinbußen kommt. Außerdem verfügen die Tiere über einen Auslauf und mehr Fläche als in der Abferkelbucht. Insgesamt schließen die beiden Schweine-Ethologen daraus, dass das Tierwohl beim Gruppensäugen höher ist. Als Nachteile führen sie an, dass das Umstallen mehr Arbeit mit sich bringt und es zusätzlichen Raum für die Gruppensäugebuchten braucht. Im Laufe des Versuches lernten sie, dass es von Vorteil ist, große Ferkel schon vor acht Wochen abzusetzen, denn dann kommen die kleineren Ferkel zu mehr Milch.

TMR fördert das natürliche Fressverhalten

Gabriel Ruckli ist der Fütterungsspezialist auf dem Betrieb und hat sich während seiner Semesterarbeit an der Berner Fachhochschule HAFL vertieft mit der Fütterung einer Mischration aus Rau- und Kraftfutter auseinandergesetzt. Ziel war es, ein Fütterungssystem zu entwickeln, das dem natürlichen Futtersuch- und Fressverhalten der Schweine gerechter wird. In der Natur wenden Schweine etwa drei Viertel ihrer aktiven Zeit für die Futtersuche und das Fressen auf. „Die Sauen beißen genüsslich ins Gras“, kommentiert Antonia Ruckli die Videoaufnahmen weidender Schweine. Die Fütterung der Sauen mit einer totalen Mischration TMR, wie sie in der Rindviehhaltung genannt wird, soll deren natürlichen Fressverhalten entgegenkommen. Für den Hof in Sulz bot sich eine Klee-Gras-Mischung als hofeigene Proteinquelle an; ein Sojaanbau sei bei dem dortigen Klima noch nicht möglich. Die TMR wird täglich frisch an einem stationären Futtermischwagen gemischt und dann jeweils am Morgen in die Futterraufen verteilt. Die Grundration bestehend aus 1,4 Kilogramm (kg) Kraftfutter je Sau, 2,1 kg Gras beziehungsweise Silage und 0,8 kg Heu, das je nach Laktationsstadium der Sauen mit Kraftfutter ergänzt wird. Die trächtigen Sauen erhalten kein zusätzliches Kraftfutter.

Auf die Zusammensetzung der TMR kommt es an

Als Vorteile nennt Ruckli, dass die Sauen den ganzen Tag fressen und damit ihr Fressverhalten ausleben können, aber auch, dass sich damit die Fruchtfolge auf dem Betrieb optimieren lässt und sich die Futterkosten senken lassen. Als Nachteile sieht sie den Mehraufwand bei der Fütterung. Diese lässt sich noch nicht wie zum Beispiel bei einer Flüssigfütterung automatisieren. Außerdem ist es nicht möglich, die Sauen individuell zu füttern. Als Erkenntnisse aus dem Versuch nehmen die beiden Praktiker mit, dass es auf die Zusammensetzung der Kleegrasmischung ankommt, am besten 30 bis 50 Prozent (%) Kleeanteil. Man muss das Futter sorgsam bergen, um Blattverluste zu vermeiden und jedes Tier benötigt einen Fressplatz. „Es braucht ein Umdenken“, folgern die beiden Schweinehaltungsforscher. Zwei Anforderungen an die künftige Schweinehaltung sind ihnen besonders wichtig: Stallsysteme sollen sich am natürlichen Verhalten der Tiere orientieren und der Kraftfutterverbrauch soll im Grasland durch hofeigene Klee- und Grasmischungen reduziert werden.

1Antonia Ruckli, Agronomin MSc, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, promoviert an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien in einem europäischen Projekt zur nachhaltigen Schweinehaltung. Daneben probiert sie als praktische Schweinezüchterin zusammen mit ihrem Bruder Gabriel Ruckli, Agronom BSc, Berner Fachhochschule (HAFL), neue Haltungsverfahren auf dem Betrieb ihrer Eltern in Sulz (Schweiz) aus (www.rucklijuniors.ch). Ihr Ziel ist es, die Haltung besser auf das natürliche Verhalten der Tiere abzustimmen. Antonia Ruckli hat darüber am Online-Seminar „Tierwohlgerechtere Schweinehaltung in der Schweiz – Ein Blick über den Tellerrand“ referiert. Das Seminar wurde vom Netzwerk Fokus Tierwohl organisiert. Dieses von den Bundesländern getragene Netzwerk hat zum Ziel, Tierhalter bei einer tierwohlgerechteren und nachhaltigen Nutztierhaltung zu unterstützen (www.fokus-tierwohl.de).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.