Schild gegen Saatgutkrankheiten

Die Wahl der richtigen Saatgutbehandlung ist entscheidend, um Wintergetreide wirksam vor samen- und bodenbürtigen Krankheiten sowie Schädlingen zu schützen. Angesichts zunehmender Wirkstoffbeschränkungen in der EU gewinnen neben chemischen Beizmitteln auch physikalische und biologische Verfahren an Bedeutung.

von Dr. Jonathan Mühleisen, Pflanzenschutzdienst am Regierungspräsidium Stuttgart erschienen am 25.08.2025Schon seit einigen Jahren sind mit dem Saatgut übertragene Krankheiten, zum Beispiel Flug- und Steinbrand, wieder häufiger in den Feldern zu sehen. In höheren Lagen tritt zudem vermehrt Blattbefall durch Schneeschimmel auf. Oft kommt es dann auch zu einem Befall der Ähre und einer Infektion der Körner.

Zu empfehlen ist die Beizung gegen:

- Steinbrand und Schneeschimmel an Weizen;

- Streifenkrankheit an Gerste;

- Schneeschimmel an Roggen und Triticale;

- Flugbrand an Weizen und Gerste für die Saatguterzeugung.

Unter bestimmten Umständen ist die Beizung gegen folgende Krankheiten zu empfehlen:

- Zwergsteinbrand an Winterweizen, Dinkel und Triticale, insbesondere für Anbaugebiete oberhalb von 500 Höhenmetern.

- Flugbrand an Wintergerste, auch für den Konsumanbau, wenn das Saatgut aus einem Gebiet mit Flugbrandbefall stammt.

- Typhula-Fäule an Wintergerste in Befallslagen.

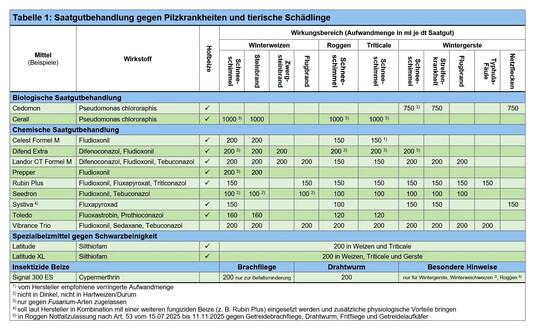

In der Tabelle 1 sind die biologischen und chemischen Beizmittel und ihre Anwendungsgebiete zusammengestellt.

Saatgut sollte ausschließlich aus gesunden Beständen gewonnen werden. Häufig findet die Vermehrung auch auf Standorten statt, wo die Witterung im Schnitt der Jahre eher günstig ist („Gesundlagen“ mit geringem Krankheitsdruck und guten Abreifebedingungen). In Ergänzung zur Vermehrung auf einem günstigen Standort, bieten chemisch-synthetische Beizmittel nach wie vor die höchste Wirksicherheit und die breiteste Abdeckung gegen Schaderreger. Mit physikalischen und biologischen Verfahren können bestimmte Schaderreger ebenfalls gut bekämpft werden. Wegen wegfallender Wirkstoffe können in den kommenden Jahren physikalische und biologische Verfahren trotz Wirkungslücken auch im konventionellen Anbau an Bedeutung gewinnen. Die Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in der EU ist mehr als zehn Jahren sehr restriktiv. Bereits potentielle Risiken von Wirkstoffen können eine Genehmigung unmöglich machen. Davon sind nicht nur neue Wirkstoffe betroffen, sondern auch alte Wirkstoffe, die routinemäßig neu genehmigt werden müssen. So sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Wirkstoffe in der EU weggefallen, die nun innerhalb der EU für den Pflanzenschutz nicht mehr zur Verfügung stehen.

Möglicher Wegfall des Wirkstoffs Fludioxonil

Ein weiterer Wirkstoff, der zeitnah wegfallen könnte, ist Fludioxonil. Dieser Wirkstoff wurde 1993 von dem Basler Pharma- und Chemieunternehmen Ciba-Geigy auf den Markt gebracht. Fludioxonil hemmt die Steuerung wichtiger Zellfunktionen im Pilz und verhindert dadurch zum Beispiel die pilzliche Sporenkeimung und das Eindringen des Erregers in die Pflanze. Der Wirkstoff ist in zahlreichen gängigen Beizmitteln in Deutschland enthalten, wie in Celest, Difend Extra, Celest Duo, Landor CT, Prepper, Rubin Plus, Seedron, Toledo und Vibrance Trio.

Die Bedeutung beschränkt sich nicht auf Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union (EU) werden circa 80 Prozent des Getreidesaatguts mit fludioxonilhaltigen Beizmitteln behandelt. Darüber hinaus ist der Wirkstoff im Gemüseanbau auch für Blattanwendungen von großer Bedeutung.

Im November 2024 wurde eine Schlussfolgerung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) veröffentlicht, in der Fludioxonil als endokriner Disruptor für Menschen und Nicht-Ziel-Organismen benannt wird, das heißt als Stoff, der die natürliche biochemische Wirkweise von Hormonen stört. Bei einer solchen Schlussfolgerung der EFSA ist es gut möglich, dass die EU-Kommission die Genehmigung von Fludioxonil nicht verlängert.

Möglicherweise kommt es aber auch zu einer befristeten Wirkstoffgenehmigung von Fludioxonil nach Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nummer 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. Demnach können auch Wirkstoffe, die gewisse „Mängel“ haben, mit Einschränkungen und zeitlich befristet zur Abwendung einer ernsten Gefahr für die Pflanzengesundheit genehmigt werden. Mit einer Entscheidung auf EU-Ebene ist frühestens im Herbst 2025, eventuell auch erst im Jahr 2026 zu rechnen.

Auswirkungen des Verlusts von Pflanzenschutzmitteln

Das Bewusstsein, dass durch den Verlust von wirksamen Pflanzenschutzmitteln die pflanzliche Erzeugung in der EU für Verbraucher teurer und für Produzenten risikoreicher wird, hat zugenommen. Insbesondere im Obstbereich ist die unzureichende Verfügbarkeit von wirksamen Pflanzenschutzmitteln neben dem Mindestlohn ein wesentlicher Grund, warum die Erzeugung teilweise in Nicht-EU-Länder verlagert wird.

Auch wird verstärkt wahrgenommen, dass wegfallende Pflanzenschutzmittelwirkstoffe nicht in jedem Fall den Umweltschutz verbessern, sondern teilweise zu Umweltbeeinträchtigungen an anderer Stelle führen. So wurden wegfallende insektizide Beizungen vielfach durch ein- oder mehrmalige nicht-selektive Flächenbehandlungen kompensiert.

Einschränkungen im Herbizidbereich wurden teilweise durch mehrmalige Bodenbearbeitung ersetzt, die neben der Arbeitszeit des Landwirts auch den CO2-Ausstoß deutlich erhöhen sowie das Risiko für Nitratauswaschungen und Erosion.

Neuausrichtung der Pflanzenschutzmittelzulassung

Auf Bundesebene wurde durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Sommer 2025 extra eine Projektgruppe zur "Neuausrichtung der Pflanzenschutzmittelzulassung" eingerichtet, um die Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln zu verbessern und für transparente, schnelle und wissenschaftsbasierte Zulassungsverfahren zu sorgen. Dies betrifft jedoch in erster Linie die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland. Die Genehmigungen von Wirkstoffen, die später in Pflanzenschutzmitteln der EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden, erfolgen auf EU-Ebene.

In jedem Fall gilt es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß zu begrenzen – sowohl aus Gründen des Umweltschutzes als auch um die Kosten für Betriebsmittel niedrig zu halten. Neben einer ausreichend weiten Fruchtfolge, einer guten Saatbettbereitung und einem geeigneten Saattermin trägt gesundes und durch eine Beizung geschütztes Saatgut maßgeblich dazu bei, dass Pflanzenschutzmaßnahmen während der Kulturzeit auf ein Mindestmaß begrenzt werden können. Im Vergleich zu Flächenspritzungen werden Beizmittel zielgerichtet in vergleichsweise geringen Mengen je Hektar an den Saatkörnern appliziert und entsprechen daher in hohem Maße den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes und dienen direkt der Pflanzenschutzmittelreduktion in Baden-Württemberg. Je nach Anbaugebiet, Saatgutgesundheit und relevanten Schaderregern können auch physikalische Verfahren oder biologische Beizmittel ausreichend sein und trotz Wirkungslücken chemische Beizmittel ersetzen.

Chemische Beizmittel gezielt auswählen

In der Tabelle 1 ist eine Auswahl an biologischen und chemischen Beizmittel und deren Anwendungsgebiete zusammengestellt.

Die sowohl samen- als auch bodenbürtig übertragbaren Krankheitserreger Schneeschimmel und Fusarium-Arten haben eine große Bedeutung erlangt. Anfällig für Keimlingsbefall sind Roggen, Triticale sowie Weizen. Gerste wird weniger befallen. Die Beizmittel wirken überwiegend gegen samenbürtigen und nur begrenzt gegen bodenbürtigen Befall. Vom Boden ausgehende Infektionen durch Schneeschimmel sind insbesondere unter einer lange bestehenden Schneedecke auf nicht gefrorenem Boden zu erwarten. Deswegen ist es für Gebiete mit hoher Befallsgefahr wichtig, dass hier nur Mittel eingesetzt werden, die durch ihre Ausstattung mit mehreren Wirkstoffen eine hohe Wirkungssicherheit bieten. Mittel mit guter Schneeschimmelwirkung sind zum Beispiel Celest, Landor CT, Rubin Plus, Systiva in Kombination mit einer weiteren fungiziden Beize und Vibrance Trio.

Gegen Zwergsteinbrand bieten nur die Mittel Difend Extra und Landor CT einen ausreichenden Schutz. Wegen der großen Befallsgefahr in Lagen oberhalb von 500 Metern Meereshöhe sollte das Weizen-, Dinkel- und Triticalesaatgut für die Aussaat auf solchen Standorten mit einem dieser Mittel gebeizt werden.

Die Schwarzbeinigkeit ist teilweise wieder stärker aufgetreten. Sie schädigt vor allem früh gesäten Weizen in engen Getreidefruchtfolgen. Auch Mulchsaat, warme und feuchte Witterung im Herbst und Frühjahr sowie milde Winter begünstigen einen Befall. Der Erreger, ein bodenbürtiger Pilz, befällt die Wurzeln, die sich nach der Infektion schwarz verfärben. Außerdem vermorscht die Halmbasis. Die Ähren werden notreif und färben sich weiß (Weißährigkeit). Starker Befall tritt meist nesterweise auf. Bei guter Wasser- und Nährstoffversorgung kann der Weizen trotz Wurzelschäden noch einen guten Ertrag bringen. Bei trocken-heißer Witterung betragen die Verluste jedoch bis zu zehn Dezitonnen pro Hektar (dt/ha).

Die Saatgutbehandlung mit Latitude oder Latitude XL beugt Infektionen durch die Schwarzbeinigkeit vor. Diese Mittel müssen zusätzlich zu einem üblichen Beizmittel eingesetzt werden. Sie sind auf Wasserbasis formuliert und deshalb mit anderen „Wasser-Beizen“ mischbar. Unter Beachtung der Risikofaktoren sollte im Einzelfall beurteilt werden, ob der Einsatz der Spezialbeizmittel wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Typhula-Fäule befällt hauptsächlich die Gerste. Sie tritt vor allem in höher gelegenen, kälteren Anbaugebieten auf und führt zu nesterweise bis großflächigen Vergilbungserscheinungen. Bei starkem Befall können ganze Pflanzen absterben. Typisch sind die rotbraunen 0,5 bis drei Millimeter großen Dauerkörperchen des Pilzes auf oder in den abgestorbenen Blattscheiden. Starker Befall kann einen Umbruch erforderlich machen.

In Befallslagen ist der Einsatz eines Beizmittels mit Wirkung gegen diese Krankheit, zum Beispiel von Rubin Plus und Vibrance Trio, wirtschaftlich lohnend.

Brachfliege und Drahtwurm

Wo Zuckerrüben lückig standen, Kartoffeln früh geerntet wurden oder das Kraut vorzeitig infolge eines Krautfäulebefalls abgestorben war, legt die Brachfliege bevorzugt ihre Eier ab. Die Larven können empfindliche Schäden im nachgebauten Weizen an den Keimlingen verursachen. Gefährdet sind insbesondere Spätsaaten.

Wenn vor der Saat mit Vorschäler gepflügt und das Saatbett gut rückverfestigt beziehungsweise nach der Saat gewalzt wird, halten sich die Schäden in Grenzen.

Für Flächen mit einem hohen Befallsrisiko steht in Winterweichweizen, Wintergerste und dank Notfallzulassung auch für Roggen (befristet vom 15. Juli 2025 bis 11. November 2025) mit Signal 300 ES (Wirkstoff: Cypermethrin) ein insektizides Beizmittel zur Verfügung. Die Beize schützt auch vor Fraß durch den Drahtwurm.

Abwehr von Krähenfraß

Zur Abwehr von Krähenfraß sind keine Beizmittel in Getreide mehr zugelassen. Der amtliche Pflanzenschutzdienst empfiehlt hier eine Bestandsregulierung oder zumindest den Vergrämungsschuss bei lokal auftretenden Schäden. Rabenkrähen (schwarzer Schnabel) können in der Zeit vom 1. August bis 15. Februar (außerhalb von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen) bejagt werden.

Bei Saatkrähen (heller Schnabel) als besonders geschützte Art ist es etwas schwieriger. Jedoch können von den unteren Naturschutzbehörden (im Landratsamt) artenschutzrechtliche Ausnahmen nach § 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zugelassen werden. Es wird dringend empfohlen, bei Schäden durch Saatkrähen bereits frühzeitig Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde aufzunehmen und sich in Bezug auf Maßnahmen zum Bestandsmanagement und zur Vergrämung (letal / nicht-letal) inklusive Antragsstellung und Genehmigung beraten zu lassen.

Abschüsse können durch die untere Naturschutzbehörde genehmigt werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Saatkrähen-Populationen nicht verschlechtert.

Vorbereitung und Qualität

Um das Entstehen von Beizstäuben und die Belastung der Umwelt zu vermeiden, sollte schon beim Drusch auf optimale Qualität geachtet werden. Vor einer Beizung ist das Saatgut in Reinigungsgeräten so aufzubereiten, dass es möglichst staubfrei ist. Dies ist die Voraussetzung für eine gute Beizqualität. Zur Verbesserung der Haftung von Beizmitteln stehen Zusatzstoffe, zum Beispiel Formel M, Inteco und Maximal Flow, zur Verfügung. Diese Zusätze verbessern die Beizqualität durch eine gleichmäßigere Verteilung des Beizmittels an die Getreidekörner. Die Haftung des Beizmittels am Saatkorn wird erhöht. Gleichzeitig wird der Abrieb vermindert und somit die Bildung von Beizstaub verhindert. Außerdem bekommen die Körner durch diese Zusatzstoffe eine glattere Oberfläche. Dies macht sich in einer verbesserten Fließfähigkeit des Saatgutes bemerkbar.

Das Saatgut muss trocken sein. Die Behandlung von feuchtem Saatgut mit einem Wassergehalt über 16 Prozent kann zu Auflaufschäden führen. Diese sind auch bei der Behandlung von aufgesprungenem oder bereits gekeimtem Saatgut möglich.

Dosierung und Anwendung

Die Flüssigformulierung (= „Wasserbeizen“) hat sich bei den Beizmitteln durchgesetzt. Diese Mittel sind gebrauchsfertige Beizen. Zur Beizung kann entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanleitung Wasser zugesetzt werden. Wichtig ist die richtige Dosierung der Beizmittel durch eine korrekte Einstellung der Beizgeräte. Schäden können sowohl durch Unter- als auch durch Überdosierungen entstehen. Bei Unterdosierungen besteht die Gefahr, dass die Krankheiten nicht ausreichend bekämpft werden. Überdosierungen kosten unnötiges Geld und können Schäden an den Getreidekeimlingen verursachen.

Durch die Möglichkeit, die Beizmittel mit Wasser zu verdünnen, kann die Anlagerung und Verteilung eines Beizproduktes an die Saatkörner verbessert werden. Dies trifft insbesondere für Dinkel zu, wenn er in den Vesen ausgesät wird.

Die Beizmittelhersteller bieten einen Beizservice an. Mit dessen Hilfe können Beizgeräte für einen optimalen Betrieb eingerichtet werden. Bei den Herstellern sowie bei amtlichen Stellen ist zudem eine Überprüfung des Beizgrades und der Beizmittelverteilung möglich.

Lagerung und Aussaat

Frisch gebeiztes Saatgut sollte vor der Aussaat mehrere Stunden abtrocknen. Da die Beizmittel die Fließeigenschaften des Saatgutes beeinflussen, muss die Sämaschine vor der Aussaat von unterschiedlich gebeiztem Saatgut neu abgedreht werden. Mit Beizmitteln behandeltes Saatgut ist getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder aufzubewahren. Es darf nicht für Nahrungsmittel oder zur Verfütterung an Tiere, auch nicht nach Verschnitt mit unbehandeltem Getreide, verwendet werden. Säcke mit behandeltem Saatgut sind vor Beschädigungen zu schützen.

Anwenderschutz ernst nehmen

Beim Ansetzen der Beizmittel, dem Absacken des Saatgutes und dem Reinigen der Beizgeräte sind Universal-Schutzhandschuhe, ein Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk zu tragen. Dieser Schutz ist in der Regel auch beim Umgang mit gebeiztem Saatgut erforderlich. Weitere Auflagen zum Schutz des Anwenders, zum Beispiel das Tragen einer Schutzbrille oder einer Halbmaske, sind den Hinweisen auf den Packungen zu entnehmen.

Schutz von Vögeln beim Säen von gebeiztem Saatgut

Viele Beizmittel sind giftig für Vögel. Deshalb ist dafür zu sorgen, dass die Bodenbedeckung gesichert ist. Dazu muss die Saattiefe entsprechend eingestellt und die Sägeschwindigkeit dem Bodenzustand angepasst werden. Dies gilt besonders für die Bereiche des Einsetzens und Aushebens der Sämaschinen und der Vorgewende.

Zudem muss vor dem Ausheben der Schare die Dosiereinrichtung rechtzeitig abgeschaltet werden, um ein Nachrieseln von Saatgut zu vermeiden. Verschüttetes Saatgut ist sofort zusammenzukehren und zu entfernen. Die Saatmengen sind regelmäßig zu kontrollieren und die Saatguthöchstmengen pro Hektar zu beachten. Mit Signal 300 ES gebeiztes Saatgut darf nicht bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s ausgesät werden (NH681).

Reste von Saatgut aus der Sämaschine sind aufzufangen und in Originalsäcke zu füllen. Entleerte Säcke, Sackteile und Abrisse sind fachgerecht zu entsorgen.

So funktioniert die Elektronenbeizung

Die Elektronenbeizung kommt inzwischen in einer Reihe von Anlagen zur Anwendung (Handelsmarken: zum Beispiel E-PURA, E-VITA). In den Anlagen werden Elektronen erzeugt. Die Elektronen werden beschleunigt und treffen auf den Saatgutstrom. Auf der Samenschale töten die Elektronen dann Pilzsporen, Bakterien und Viren ab. Elektronenbeizungen haben daher tendenziell eine gute bis mittlere Wirkung gegen Erreger, die auf oder in der Samenschale sitzen.

In Versuchen erwies sich dieses physikalische Verfahren bei der Bekämpfung von vielen samenbürtigen Krankheiten, insbesondere von Brandkrankheiten wie zum Beispiel Weizensteinbrand (Tilletia caries) und Roggenstängelbrand (Urocystis occulta), als gleichwertig. Bei Befall mit Fusarium-Arten und Schneeschimmel kann eine Erhöhung des Feldaufganges erzielt werden.

Gegen Flugbrand (Ustilago tritici), wo der Erreger im Keimling und damit im Inneren des Samenkorns sitzt, und gegen bodenbürtige Krankheiten, wo der Erreger überhaupt nicht am oder im Samenkorn ist, sondern im Boden, kann die Elektronenbeizung keinen Schutz bieten.

Warm- und Heißwasserbehandlung

Die Warm- und Heißwasserbehandlung wurde bei Gerste schon früher mit gutem Erfolg, insbesondere gegen Flugbrand, angewendet. Während bei der Warmwasserbehandlung das Saatgut circa zwei bis drei Stunden in 42 beziehungsweise 45 Grad Celsius warmem Wasser behandelt wird, ist die Temperatur bei der Heißwasserbehandlung mit 52 Grad Celsius höher, aber dafür ist die Behandlungsdauer hier mit fünf Minuten deutlich kürzer.

Bei der Streifenkrankheit und bei Flugbrand können Wirkungsgrade von 70 Prozent bis über 90 Prozent erreicht werden, jedoch muss man bei der Keimfähigkeit mit Verlusten rechnen, besonders bei Samenkörnern mit Verletzungen. Auch gegen Netzflecken, Fusarien und Steinbrandsporen sind Wirkungen vorhanden, jedoch nicht auf dem Niveau von chemischen Verfahren.

Behandlung mit heißem Dampf

Das ThermoSeed-Verfahren, eine Dampfbehandlung des Getreidesaatgutes, wurde von einer Tochter der schwedischen Agrargenossenschaft Lantmännen entwickelt. Es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung der Warm- und Heißwasserbehandlung und hat sich in Schweden und Norwegen zu einem Standardverfahren in der konventionellen Landwirtschaft entwickelt.

Durch die Kombination von Hitze, Feuchtigkeit und der nötigen Zeitdauer unter kontrollierten Bedingungen kommt es zu einer oberflächennahen Desinfektion des Saatgutes, und samenbürtige Krankheiten werden unterdrückt. Wie bei der Elektronenbeizung werden Flugbrand (Ustilago tritici) und bodenbürtige Krankheiten nicht erfasst.

Saatgutbehandlung mit Bürstmaschinen

Mit Bürstmaschinen, die speziell für die Saatgutaufarbeitung entwickelt wurden, können außen am Samen anhaftende Krankheitserreger, zum Beispiel die Sporen von Steinbrand und Zwergsteinbrand, abgebürstet werden. Auch hier können im Keimling sitzende Erreger wie Flugbrand und die eher tiefer sitzenden Fusariumerreger nicht erfasst werden. Bei zu intensivem Bürsten kann auch die Keimfähigkeit beeinträchtigt werden.

Biologische Saatgutbeizen

Die biologischen Saatgutbeizen Cedomon und Cerall enthalten den Stamm MA 342 der Bakterienart Pseudomonas chlororaphis. Die Bodenbakterien vermehren sich auf der Saatgutoberfläche und konkurrieren dort mit den anhaftenden Krankheitserregern. Sie setzen zudem Substanzen frei, die Sporen der Schadpilze in ihrer Entwicklung hindern und abtöten. Die Beizen induzieren zusätzlich Resistenz und fördern die Entwicklung des Keimlings.

Die beiden Formulierungen wurden speziell für Getreide mit und ohne Spelzen entwickelt.

- Das als Emulsion formulierte Cedomon ist in Gerste gegen Fusarium-Arten, Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) und Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) zugelassen sowie in Dinkel gegen Steinbrand (Tilletia caries o. foetida).

- Mit dem Suspensionskonzentrat Cerall können Weizen, Roggen und Triticale gegen Fusarium-Arten gebeizt werden. In Weizen umfasst die Zulassung auch eine Beizung gegen Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) und Steinbrand (Tilletia caries o. foetida).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.