Blattkrankheiten drohen früh - Blattmonitoring startet

Hier finden Sie den Beitrag in der Originalfassung und weitere Tabellen und Grafiken, die aus Platzgründen im Heft nicht abgedruckt werden konnten.

- Veröffentlicht am

Mit dem frühen Reihenschluss bei den Zuckerrüben hat auch die Gefahr eines frühen Befalls von gefährlichen Blattkrankheiten in unseren Anbauregionen zugenommen. Deshalb ist es wichtig frühzeitig die Bestände zu kontrollieren. Der Situation Rechnung tragend, werden wir bereits in der 26. Kalenderwoche mit dem Monitoring beginnen. Eine termingerechte Behandlung ist wichtig, und insbesondere die erste Spritzung muss sitzen!

Welche Einflußgrößen sind von Bedeutung?

Die Befallssituation wird im Wesentlichen durch drei Faktoren beeinflusst:

- Witterungsverlauf

- Lage eines Schlages

- Sortenanfälligkeit

Die Witterung hat sicherlich den größten Einfluss auf die Befallssituation bzw. den Epidemieverlauf bei Blattkrankheiten. Cercospora zählt hierbei zu den gefährlichsten Pilzkrankheiten. Bei feuchtwarmem Klima können sich deren Sporen schnell vermehren, und wenn es dazu noch längere Zeit regnen sollte, steht einer Blattkrankheiten-Epidemie nichts mehr im Wege.

Die Lage, bzw. Exposition des Schlages, ist insofern von Bedeutung, als es um den Zeitraum des Abtrocknens des Blattapparates geht – will heißen: je schneller er abtrocknet, desto schlechter das Umfeld für ein Pilzwachstum. Das bedeutet, dass Rübenschläge in Hochlagen weniger stark gefährdet sind als in Tallagen. Dort sind die Blätter viel länger feucht und, und das Mikroklima bietet dadurch bessere Bedingungen für eine Sporenbildung.

Wir wissen, dass es Sorten gibt, die bei vergleichbaren Umweltbedingungen anfälliger für Blattkrankheiten sind als andere. Weil man dies erkannt hat, werden die Sorten entsprechend danach bewertet und eingestuft. Hierbei steht „Eins“ für eine blattgesunde Sorte. Je höher die Zahlenangabe, desto anfälliger ist sie. Für die Praxis bedeutet dies, dass Sorten, deren Bewertung im oberen Bereich liegen, zuerst kontrolliert werden müssen. (Grafik 1 a/b - Link siehe unten: Cercosporaanfälligkeit (a) und Mehltauanfälligkeit (b) bei Zuckerrübensorten

Monitoring als Frühwarnsystem

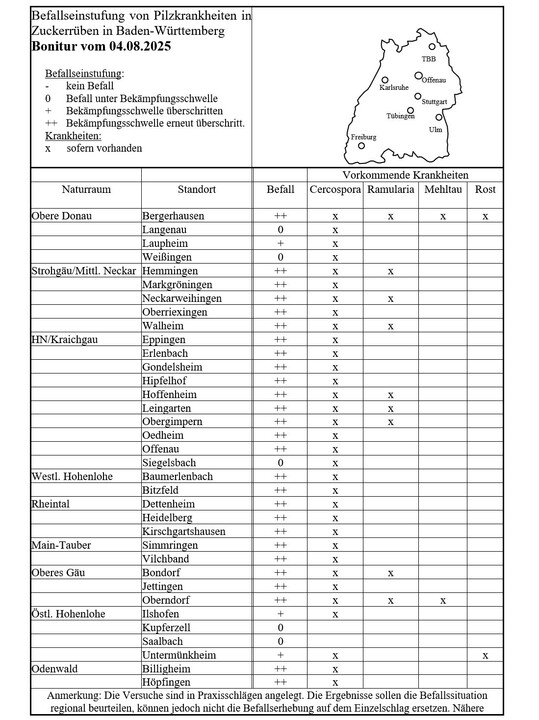

Im Zusammenhang mit dem Monitoring sind Behandlungsschwellen festgelegt worden, die aufgrund langjähriger Beobachtungen in einen Behandlungskalender Eingang gefunden haben. Die Schwellenwerte für eine Behandlung variieren dabei in Abhängigkeit vom kalendarischen Befallszeitpunkt. Die unterschiedlichen Infektionsverläufe bildet die Grafik 2 (Link siehe unten) ab. In den Jahren 2010, 2012 und 2014 haben wir einen sehr frühen Befall gehabt, wobei die Intensität in 2014 erst sehr viel später zugenommen hat. Im Vergleich dazu sind Blattkrankheiten in den Jahren 1997 und 1998 rund vier Wochen später in Erscheinung getreten.

Für die Schadschwellen gelten folgende Werte: Ist Befall bereits vor dem 31. Juli Befall festzustellen, ist der Schwellenwert bereits bei „ 5 % befallener Blätter“ relevant. Je später der Befall auftritt, desto höher ist die Toleranzgrenze. Zwischen dem 1. und 15. August liegt der Schwellenwert bei 15% und ab dem 16. August steigt er auf 45% an. Folgebehandlungen werden beim Erreichen der 45%-Schwelle notwendig. In der Regel wird diese Schwelle - je nach Witterung - rund drei bis vier Wochen nach der Erstbehandlung wieder erreicht. Bei günstigen Witterungsbedingungen kann dies aber auch wesentlich früher der Fall sein, wie wir in 2012 erfahren mussten.

Behandlungsschwellen

Seit vielen Jahren führen die Verbände mit ihren Arbeitsgemeinschaften und Südzucker ein Blattkrankheiten-Monitoring in Süddeutschland durch. Zusammen mit dem amtlichen Dienst kontrollieren Vertrauensleute und neuerdings auch der Südzucker-Rohstoff-Service als sogenannte vorgeschobene Beobachter speziell ausgesuchte Rübenschläge schon frühzeitig. Besonders gefährdete Schläge werden vorrangig begutachtet. Werden dann die besagten Schadschwellen nahezu erreicht, werden die Warnaufrufe für die betroffenen Regionen, die je nach Gefährdungspotenzial eingeteilt sind, bewarnt. Die Bewarnung soll auf keinen Fall als genereller Spritzaufruf verstanden werden, sondern es wird damit dem Anbauer signalisiert, auf jeden Fall seine eigenen Schläge zu kontrollieren. Sofern ein Landwirt davon ausgehen muss, dass, wie oben beschrieben, seine Rüben all diese Gefährdungsbedingungen erfüllen, tut er gut daran, nicht erst auf den Warnaufruf zu warten, sondern ebenfalls frühzeitig auf „Streife zu gehen“. Für das Rheintal trifft dies insbesondere zu.

Blattflecken-Steckbrief

Zur Bestimmung des Schwellenwertes werden – während man den Schlag diagonal durchschreitet - aus dem mittleren Blattapparat 100 Blätter entnommen. Stellt man pro Blatt einen entsprechenden Fleck bzw. eine Pustel fest, entspricht dies einem Prozentpunkt. Werden in Summe die oben aufgeführten Schwellenwerte erreicht, muss behandelt werden.

Die sichere Bestimmung der verschiedenen Krankheitserreger ist von großer Bedeutung, und nicht jeder Blattflecken wird von Cercospora oder Ramularia verursacht. Leider ist in der Natur nicht alles „schwarz-weiß“. D.h. man läuft Gefahr, die unterschiedlichen Erscheinungsbilder zu verwechseln. Nicht alle dunklen Flecken sind gefährlich bzw. behandlungswürdig.

Da gibt es z. B. die „Bakterielle Blattfleckenkrankheit“ oder auch "Pseudomonas syringae“ genannt. Sie ist nicht pilzlichen Ursprungs und deshalb nicht gefährlich. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal hierbei ist die Tatsache, dass bei diesen Blattflecken kein Pilzrasen/Sporen innerhalb des verbräunten Fläche zu erkennen ist. Dies kann aber mit bloßem Auge schwerlich erkannt werden – das geht nur mit einer Lupe. Außerdem sind diese Flecken weniger rundlich sondern eher „ausgefranst“. Cercospora- oder Ramularia-Blattflecken besitzen dagegen eher eine rundliche Grundform. Detaillierte Abbildungen können auf der Internetseite „www.BISZ.de“ betrachtet werden.

Welches Mittel ist am besten geeignet?

Die Mittelprüfungen der Arbeitsgemeinschaften zeigen, dass die termingenaue Behandlung eine größere Bedeutung für den Behandlungserfolg hat als die Mittelwahl. Dennoch sind Wirkungsunterschiede zwischen den Produkten erkennbar.

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, wird ein Produktwechsel empfohlen, sofern mehrere Behandlungen erforderlich werden. Dabei ist auf die unterschiedlichen Wartezeiten der Mittel zu achten. Die Wirkungsdauer der Fungizide beträgt ca. drei Wochen. Spätestens nach dieser Zeit müssen die Bestände wieder kontrolliert und bei Erreichen der Schadschwelle von 45 % erneut eine Spritzung durchgeführt werden. Der letzte Behandlungstermin orientiert sich auch am geplanten Rodetermin – dementsprechend ist die Wartezeit einzuhalten.

Behandlungsstrategie bei blattgesunden/anfälligen Sorten

Es gibt Sorten die sich verhältnismäßig robust gegen Blattkrankheiten erweisen, und es gibt Sorten, die anfällig dafür sind. Gefährlich ist dabei die Anfälligkeit gegenüber Cercospora. Unsere Versuche zeigen, dass aber auch blattgesunde Sorten bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle behandelt werden müssen. Dies ist - wie oben geschildert - umso wichtiger, je früher die Infektion beginnt. Allerdings haben blattgesunde Sorten den Vorteil, dass sich für die Folgebehandlung ein größeres Anwendungsfenster ergibt. Dies kann sich wie folgt auswirken:

Bei starkem Befallsdruck und frühem Erstbefall, d.h. wenn die Schadschwelle bereits Ende Juni erreicht ist, gilt: die Folgebehandlung hat ab der dritten Juli-Dekade zu erfolgen - auch bei toleranten Sorten. Gegebenenfalls wird eine dritte Behandlung notwendig, die bei Cercospora toleranten Sorten eventuell entfallen kann.

Bei einem mittleren Krankheitsdruck und bei einer Schwellenwertüberschreitung erst Ende Juli/Anfang August wird der Schwellenwert bei blattgesunden Sorten für die Folgebehandlung unter Umständen nicht mehr erreicht.

Bei spätem Erstbefall und Schwachbefallslagen kann bei gesunden Sorten unter Umständen auf eine Behandlung verzichtet werden.

Fazit

Die Blattkrankheiten üben einen großen Einfluss auf den Rübenertrag und den Zuckergehalt aus. Dieser ist umso bedeutender je früher der Erstbefall auftritt. Ein flächendeckendes Monitoring informiert über den regionalen Befallsbeginn und vereinfacht dadurch eine gezielte Bestandskontrolle. Der Erfolg einer Fungizidspritzung ist vom rechtzeitigen Behandlungstermin abhängig – insbesondere die erste Spritzung muss sitzen. Auch weniger anfällige Sorten müssen gegen die Frühinfektionen geschützt werden. Sollten mehreren Behandlungen notwendig werden, müssen die Wirkstoffe gewechselt werden, um Resistenzen vorzubeugen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.