Herbizidstrategie für Wintergetreide im Herbst

- Veröffentlicht am

Die Blattherbizide sind besonders resistenzgefährdet. Daher müssen in der Fruchtfolge regelmäßig Bodenherbizide gefahren werden. Es sollte jeder Wirkmechanismus nur einmal in jeder Fruchtfolge verwendet werden

Zeit für einen Strategiewechsel

Die Unkrautbekämpfung ist fester Bestandteil der Ertragsabsicherung. In der Vergangenheit wurde die Herbizidwahl meist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Die Wahl leistungsstarker und kostengünstiger Präparate ließ den meisten Spielraum bei den Aufwandmengen und war damit betriebswirtschaftlich positiv. Vom Grundsatz her ist das auch heute noch so, allerdings haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Untersuchungen zur Entwicklung von Herbizidresistenzen haben in den letzten Jahren eine kontinuierliche Zunahme ergeben. Das gilt nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch für Baden-Württemberg und Bayern und betrifft die wichtigsten Ungrasarten in Getreide und Winterraps.

Bei Ackerfuchsschwanz ist immer häufiger eine nachlassende Wirkung von ACCase-Blattherbiziden (A) zu beobachten. Besonders gravierend ist zur Zeit die zunehmende Unempfindlichkeit von Windhalm gegenüber ALS-Hemmern (B), von der auch der Ackerfuchsschwanz verstärkt betroffen ist. Auf ersten Flächen ist der Flughafer mit ACCase-Hemmern (A) nicht mehr sicher zu kontrollieren. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Moderne, arbeitsparende Ackerbauverfahren mit winterungsbetonten Fruchtfolgen und reduzierter Bodenbearbeitung fördern die Ungräser und damit den Selektionsdruck. Die einseitige Anwendung von Herbiziden ist allerdings eine der Hauptursachen und sollte daher durch einen Strategiewechsel behoben werden.

Fruchtfolgeübergreifend denken

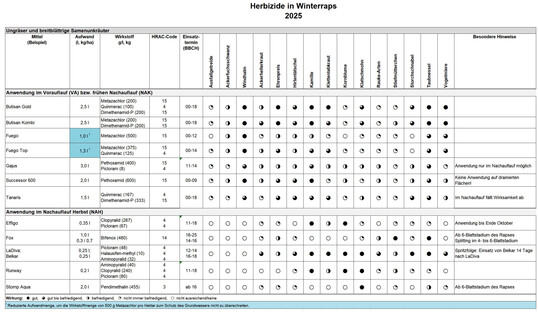

Künftig gilt es, die verfügbaren Herbizidwirkmechanismen fruchtfolgeübergreifend so zu verwenden, dass jeder Wirkmechanismus nur einmal solo in der Fruchtfolge zur Anwendung kommt (Tabellen 1 und 2). Dadurch sinkt der Selektionsdruck und die Resistenzentwicklung verlangsamt sich oder lässt sich sogar ganz vermeiden.

In den milderen Lagen wurden bislang aufgrund des späten Saattermines Frühjahrsbehandlungen bevorzugt. Auch hier müssen künftig regelmäßig Herbstbehandlungen durchgeführt werden, um die Blattherbizide zu entlasten. Sofern Witterung und Bodenverhältnisse die Planungen durchkreuzen, sind Tankmischungen mit wirkungsstarken Mischpartnern zwingend erforderlich. Oberstes Ziel ist es, Wirkungsgrade von 95% und mehr zu erzielen um zu verhindern, dass einzelne, resistente Biotypen bestandsbildend werden.

Zur Verwirklichung eines nachhaltigen Wirkstoffmanagements bedarf es der langfristigen Planung. Entscheidungen über Mittelwahl und –kombinationen sollten nicht mehr am Feldrand getroffen werden, sondern im Rahmen einer langfristigen Strategie für jede einzelne Kultur. Ein bewährtes Instrument zur Überprüfung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von Herbizidmaßnahmen ist die Anlage eines kleinen Spritzfensters an geeigneter Position auf jeder größeren Fläche. Es erleichtert die Früherkennung von Wirkungsverlusten als ersten Hinweis auf eine einsetzende Resistenzentwicklung.

Ungräser sind standorttreu

Im Gegensatz zu den Insekten oder Pilzkrankheiten sind die Ungräser standorttreu, das heißt, der Bewirtschafter kann das Resistenzgeschehen aktiv beeinflussen. Dies funktioniert aber nur vorbeugend und solange noch keine Probleme aufgetreten sind. Zurzeit gilt das noch für die überwiegende Mehrzahl der Flächen. Sobald die ersten Wirkungsprobleme spürbar werden, sind die Wahlmöglichkeiten häufig stark eingeschränkt und statt einer Behandlung sind zwei oder gar drei erforderlich, um der Ungräser Herr zu werden.

Voraussetzungen für gute Herbizidwirkungen im Herbst

Die schwankende Wirkungssicherheit der Bodenherbizide war einer der Hauptgründe dafür, dass in der Vergangenheit blattwirksame Präparate bevorzugt wurden. Grundvoraussetzung für eine zufriedenstellende Wirkung aller Bodenherbizide ist eine ausreichende Bodenfeuchte in den oberen 10 cm der Bodenkrume. Sie ist erforderlich, damit sich der Herbizidfilm gleichmäßig ausbildet und die Wirkstoffe von den keimenden Schadpflanzen aufgenommen werden können.

Mit einem feinkrümeligen, abgesetzten Saatbett werden Spritzschatten vermieden und verhindert, dass beim Zerfallen der Kluten Ungrassamen freigelegt werden, die ungehindert keimen können. Ein Anwalzen nach der Saat und vor der Behandlung kann hier in vielen Fällen Abhilfe schaffen.

Je höher der Ungrasdruck, desto früher sollte die Behandlung erfolgen, um Ertragsverluste durch die frühe Unkrautkonkurrenz zu verhindern. Der Auflauf von Ackerfuchsschwanz ist in beträchtlichem Umfang durch den Aussaatzeitpunkt zu beeinflussen. Sofern es die Witterung gestattet, kann eine Verschiebung der Aussaat um acht bis 14 Tage die Keimung des Ackerfuchsschwanzes erheblich reduzieren. Dadurch verbessern sich die Wirkungsgrade und der Selektionsdruck sinkt. Diese ackerbauliche Maßnahme ist besonders wichtig auf Standorten mit resistenzbedingten Wirkungsproblemen.

Ackerbauliche Maßnahmen

Die reduzierte Bodenbearbeitung kann zu einem erhöhten Anteil an Pflanzenresten auf dem Saatbett führen, die einen Teil der Bodenwirkstoffe binden. In solchen Fällen erhöht ein blattaktiver Mischpartner die Wirkungssicherheit und es bleibt kein Spielraum bei den Aufwandmengen. Nach der Behandlung sichern zehn bis 14 Tage Vegetationszeit die Wirkungsentfaltung von blattaktiven Komponenten und Mischpartnern. Eine gleichmäßige Tiefenablage und eine ausreichende Bodenabdeckung der Getreidesaat beugen Kulturschäden vor. Stärkere Niederschläge nach der Behandlung führen zu einer verstärkten Tiefenverlagerung der Wirkstoffe. Eine verzögerte Kulturentwicklung bis hin zu Fehlstellen kann die Folge sein. Meist handelt es sich um temporäre Schäden, die sich im Laufe der Vegetation wieder auswachsen. Sehr deutlich ist dies an der Weißfärbung zu erkennen, die bei Präparaten der Wirkklasse F (Bleacher) auftreten können, zu denen unter anderem die diflufenikanhaltigen Mittel gehören.

Windhalm

Zum Herbsttermin ist der Windhalm in allen Getreidearten meist problemlos zu kontrollieren. Flufenacethaltige Mittel (K), wie Bacara Forte, Herold, Malibu oder dem Cadou Forte Set erfassen den Windhalm sicher, zusammen mit einer ganzen Anzahl an dikotylen Unkräutern. Pendimethalinhaltige Mittel (Activus SC, Addition, Picona, Stomp Aqua) besitzen eine mittlere Wirkungssicherheit gegen Windhalm und ergänzen als Mischpartner das Wirkungsspektrum gegen Ehrenpreis, Mohn und Stiefmütterchen. Ausfallraps (ausgenommen Addition), Klettenlabkraut und Storchschnabel müssen durch zusätzliche Mischpartner abgedeckt werden.

Auch Tankmischungen mit Boxer (N+…) stabilisieren ab 2,5 l/ha die Windhalmwirkung und vergrößern die Wirkungsbreite zum Beispiel von von Ciral, Filon Pack. Sie sind jedoch nicht in Triticale ausgewiesen. Ähnliches gilt, allerdings nur in Winterweizen, für den Sumimax Ciral Pack (E, B).

Sofern die Drainageauflagen und bodenbedingten Bestimmungen kein Problem darstellen, ist auch ein Einsatz von IPU/CTU (C) im Wechsel mit den vorgenannten Mitteln erwägenswert. Ausgenommen sind insbesondere schwerere Standorte, auf denen die Wirkungsergebnisse ohnehin stark schwanken. Kombinationspräparate oder Tankmischungen mit den Wirkstoffen Diflufenikan (Addition, Carmina 640, Fenikan, Trinity) und Beflubutamid (Beflex, Herbaflex) erhöhen die Wirkungssicherheit gegen Windhalm.

Da die ALS-Hemmer (B) am schnellsten Wirkungsprobleme gegen Windhalm bekommen, sollten sie im Herbst nicht mehr ohne gräseraktiven Mischpartner einer anderen Wirkklasse zum Einsatz kommen. Dies gilt insbesondere für die Flupyrsulfuron-Mittel (Lexus, Ciral, Absolute M) und Falkon. Im Gegensatz dazu gibt es bislang nur selten Wirkungsprobleme gegen Windhalm mit ACCasehemmern (A). Daher sind sie bei ungünstigen Anwendungsbedingungen bevorzugte Mischpartner für die Bodenherbizide wie Axial, Ralon Super Powerplus oder Traxos.

Ackerfuchsschwanz

Die Wirkung der Bodenherbizide gegen Ackerfuchsschwanz ist deutlich unsicherer. Er keimt im Herbst weniger gleichmäßig als der Windhalm und ist häufig auf schwereren Standorten mit entsprechend schwierigen Anwendungsbedingungen beheimatet. Dennoch sind im Sinne der Antiresistenzstrategie im Herbst die bodenbetonten Wirkstoffe bevorzugt einzusetzen damit die wirkungsstarken Sulfonylharnstoffe, insbesondere Atlantis, für gezielte Frühjahrsbehandlungen erhalten bleiben.

Unter den verfügbaren Bodenwirkstoffen entwickelt das Flufenacet (K) (Herold, Malibu, Cadou Forte Set) die höchste Wirkungssicherheit gegen Ackerfuchsschwanz. Voraussetzung dafür ist die Anwendung voller Aufwandmengen (240 g/ha Flufenacet) in den Auflauf des Ungrases (bei Sichtbarwerden der Fahrgassen).

Durch Tankmischungen kann die Ackerfuchsschwanzwirkung zusätzlich stabilisiert werden. Bodenbetonte Mischpartner sind Präparate mit den Wirkstoffen Flufenacet, Pendimethalin (K) und Prosulfocarb (N). Sie müssen so früh wie möglich zu Einsatz kommen.

Die Wirkstoffe Flupyrsulfuron (B) und IPU (C) wirken anteilig über den Boden und das Blatt. Eine Soloanwendung entsprechender Präparate bringt bei mittlerem bis starkem Ackerfuchsschwanzbesatz häufig keine zufriedenstellende Wirkung mehr. In Tankmischung mit einem zweiten Fuchsschwanzpartner können sie den Wirkungsgrad dagegen deutlich steigern. Sie sind daher sowohl für die ganz frühen, als auch für die etwas späteren Anwendungen geeignet, wenn die herrschenden Anwendungsbedingungen eine Wirkungsentfaltung gestatten. Grundsätzlich erhöht sich mit der Anzahl an bodenwirksamen Mischpartnern auch die Gefahr von Kulturschäden. Das gilt häufiger für den Wirkstoff Prosulfocarb (Boxer). Insbesondere bei Zumischung von mehr als 1,0 l/ha Isoproturon zeigen sich bei widrigen Anwendungsbedingungen deutliche Kulturschäden.

Herbstmittel mit dem Wirkmechanismus (A) (Axial 50, Ralon Super Powerplus, Traxos) und Atlantis (B) erfordern als Tankmischpartner mit Bodenherbiziden einen Kompromiss bei der Wahl des Anwendungstermines. Er sollte später gewählt werden und der Mischpartner muss ausreichend Wirkungspotenzial besitzen. Wenn die Ungräser schon zu groß sind, können die Bodenwirkstoffe keine ausreichende Wirkung mehr entfalten und die Blattherbizide müssen die Hauptwirkung erbringen. Insbesondere die ACCasehemmer (A) dürfen nicht „überstrapaziert“ werden, weil zunehmend Resistenzen bei Ackerfuchsschwanz zu verzeichnen sind.

Problemstandorte

Durch die pfluglose Bodenbewirtschaftung gewinnen Trespen immer mehr an Bedeutung. Eine direkte Bekämpfung ist im Getreide nur mit entsprechenden ALS-Hemmern (B) möglich und die Wirkung ist nicht immer sicher. Ein Splitting oder eine Spritzfolge kann den Wirkungsgrad erheblich steigern. Eine Herbstbehandlung mit 300 (WR, WT) oder 400 g/ha (WW) Atlantis, gefolgt von einer Frühjahrsbehandlung (Atlantis, Attribut, Broadway, Monitor), kann das Problem lösen. Ein solches Vorgehen sollte allerdings eine Ausnahme bleiben und auf „akute Notfälle“ beschränkt werden. In diesem Zusammenhang schließt „einmal in der Fruchtfolge solo“ eine Folgebehandlung mit demselben Wirkmechanismus in derselben Kultur nicht aus. In diesem Falle werden identische Ungräser behandelt und der Selektionsdruck wird nicht erhöht.

Allerdings muss eine solche Spritzfolge in das Gesamtkonzept eingebunden werden, jeden Wirkmechanismus nur einmal solo in der Fruchtfolge zu verwenden. Andernfalls werden zwar die Trespen kontrolliert, Ackerfuchsschwanz und Windhalm bereiten aber ziemlich schnell massive Probleme. Trespenprobleme sind in der Wintergerste nur ackerbaulich durch Pflugeinsatz zu lösen.

Auf Standorten mit nachgewiesener Herbizidresistenz muss alles getan werden, um die 98 % Wirkungsgrad zu erreichen, die erforderlich sind, damit die Probleme nicht noch größer werden. Im Einzelfall können das Mehrfachbehandlungen, eine Ergänzung der Fruchtfolge durch Sommerungen oder ackerbauliche Maßnahmen wie spätere Saat oder Pflugeinsatz sein.

Was bringt die Zukunft?

Es sind derzeit keine neue Wirkstoffe und schon gar keine neuen Wirkmechanismen absehbar. Die Pflanzenschutzindustrie entwickelt derzeit Fertigpräparate, in denen resistenzgefährdete Blattwirkstoffe mit weniger gefährdeten Bodenwirkstoffen kombiniert werden (Tabelle 3). Ziel ist es, die Wirkung leistungsstarker Blattgraminizide solange wie möglich zu erhalten. Die Zulassung für die folgenden Herbizide wird für diesen Herbst erwartet.

Atlas ist ein Fertigprodukt aus den Wirkstoffen Prosulfocarb, Pyroxsulam und einem Safener (600 + 4,5 + 4,5 g/l). Bei einer Aufwandmenge von 3,0 bis 4,0 l/ha entspricht die Kombination 2,3 bis 3 l/ha Boxer + 198 bis 263 g/ha des Gräserwirkstoffes vom Broadway. Die Anwendung ist vorgesehen in Weizen, Roggen und Triticale vom ES 11 bis 21. Entsprechend der hohen Wirkstoffaufladung werden Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Weidelgras, Einjährige Rispe und zahlreiche dikotyle Arten sicher erfasst. Bei günstiger Platzierung ist auch eine gute Trespenwirkung zu erwarten.

In dem Produkt Corello werden die Wirkstoffe Pendimethalin, Pyroxsulam und der Safener kombiniert. Bei einer Hektaraufwandmenge von 3 bis 3,5 l entspricht das 2 bis 2,4 l/ha Stomp Aqua + 237 bis 277 g/ha des Broadway-Gräserwirkstoffes. Die Zulassung wird angestrebt für Weizen, Roggen und Triticale vom ES 11 bis 29. Der optimale Anwendungstermin liegt allerdings im frühen Anwendungsbereich (ES 12 bis 13). Entsprechend des blattaktiven Gräserwirkstoffes besitzt Corello ein vergleichbares Wirkungsspektrum gegen Ungräser wie Atlas.

Sowohl Atlas, als auch Corello müssen mit einem Additiv zur Wirkungsabsicherung vom Pyroxsulam ausgebracht werden. Bei voller Aufwandmenge sind das Atlas + Additiv mit 4,0 + 1,0 l/ha oder Corello + Dash mit 3,5 + 1,2 l/ha.

Cadou Forte ist bereits zugelassen und wird in diesem Herbst erstmals vermarktet. Die Anwendung ist mit einer Aufwandmenge von 1,0 l/ha vorgesehen vom Vorauflauf bis Ende Bestockung in Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale und Dinkel. Das Fertigprodukt hat einen 25 % erhöhten Diflufenican-Anteil im Vergleich zum bekannten Cadou Forte Set. Leitungräser sind Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Rispen und zahlreiche breitblättrige Unkräuter.

Fazit

Anstelle einer spontanen Herbizidwahl nach Sachlage am Feldrand ist eine langfristige Planung über die gesamte Fruchtfolge erforderlich (Spritzplan). Jeder Wirkmechanismus darf nur einmal solo in der Fruchtfolge zur Anwendung kommen. Trotzdem muss ein optimaler Wirkungsgrad erzielt werden (95 bis 98 %). Durch leistungsstarke Mischpartner können widrige Rahmenbedingung für die Bodenherbizide ausgeglichen werden.

Mittel- und langfristig sind geeignete ackerbauliche Maßnahmen erforderlich, um den Ungrasdruck zu reduzieren. Dadurch werden die Herbizide entlastet und der Selektionsdruck gesenkt. Hierzu gehören beispielsweise weniger Winterungen, spätere Saat und eine angepasste Bodenbearbeitung.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.