Die Ergebnisse für den Winterweizen sind da

Die Landessortenversuche 2025 bestätigen die Bedeutung des Winterweizens als wichtigste Getreidekultur in Baden-Württemberg, wobei sowohl klassische als auch frühe Sortimente geprüft wurden. Trotz insgesamt guter Ertrags- und Qualitätsbedingungen belasten schwache und uneinheitliche Fallzahlen die Vermarktung. Nachtrag: Ein Fehler bei der Berechnung des Mehrerlöses durch Behandlungen wurde korrigiert. Der Mehrerlös fällt dadurch geringer aus.

von Maria Müller-Belami/LTZ Augustenberg erschienen am 15.09.2025Laut Statistischem Landesamt wurden in diesem Jahr auf 213.500 ha Winterweizen in Baden-Württemberg angebaut. Damit stieg die Anbaufläche um etwa 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eigentlich könnte man mit der diesjährigen Saison zufrieden sein: gute Wachstumsbedingungen mit ausreichend Niederschlägen, relativ gesunde und standfeste Bestände, gute Proteinwerte und mit einem durchschnittlichen Hektarertrag von 78,1 dt/ha laut Besonderer Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) eine deutlich höhere Ernte im Vergleich zum Vorjahr. Getrübt ist die Stimmung wegen den schwankenden und zum Teil sehr niedrigen Fallzahlen, verursacht durch den verregneten und verzögerten Ernteverlauf. Aus der Praxis wird von Partien berichtet, für die es nur noch zur Futternutzung reicht.

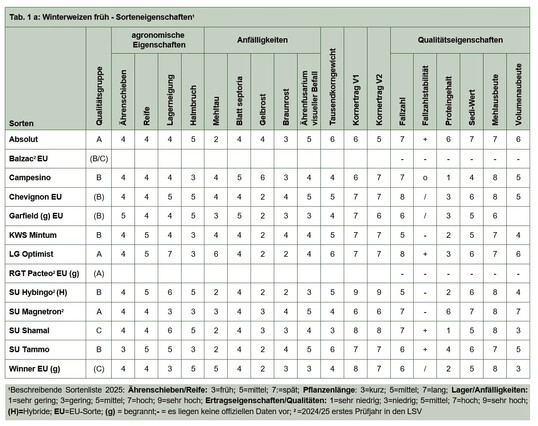

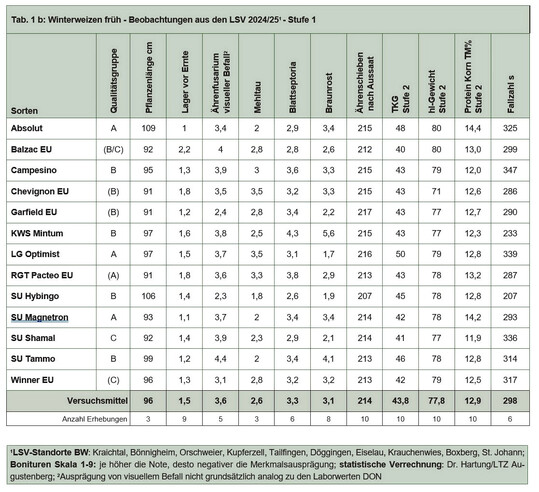

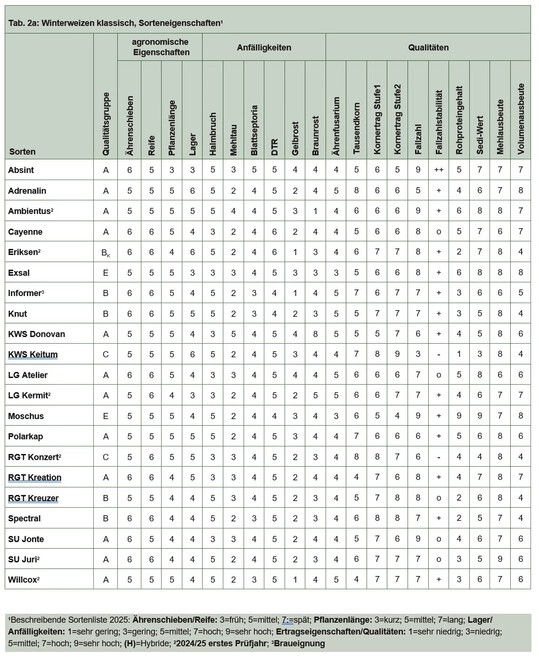

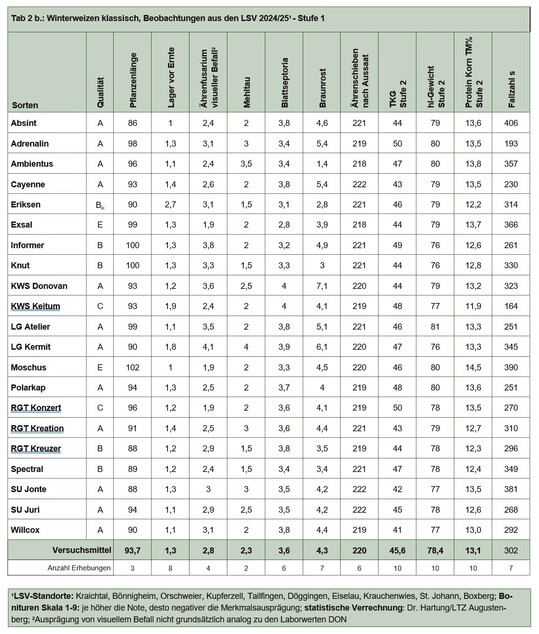

Weizenversuche sind zweifaktoriell angelegt, das heißt zur Gesunderhaltung der Bestände werden in der integrierten Variante (V2) Fungizide und Wachstumsregler nach Bedarf eingesetzt. In der reduzierten Variante (V1) wird darauf verzichtet. Entscheidend für die Einteilung in die Prüfsortimente "Winterweizen klassisch" oder "Winterweizen früh" ist der Zeitpunkt des Ährenschiebens anhand der Beschreibenden Sortenliste (BSL).

Verspätete Aussaat und Pilzbefall beim Winterweizen

Die LSV-Winterweizen wurden an den meisten Standorten mit zum Teil deutlicher Verspätung gesät. Am Standort Eiselau führten die kräftigen Niederschläge im Herbst dazu, dass die Aussaat etwa drei Wochen später als ortsüblich, zum 29. Oktober, unter sehr ungünstigen Bedingungen erfolgen konnte. Entsprechend litten Auflauf- und Bestandesentwicklung. Die Wintermonate waren relativ mild, und die Versuche präsentierten sich gleichmäßig und in gutem Zustand ohne Auswinterungsschäden. Bis Ende Juni waren die Wachstumsbedingungen durch Wärme und vorangegangene Niederschläge optimal. Die Bestockung verlief rasch und intensiv – beim Ährenschieben hatte der Weizen einen Entwicklungsvorsprung von etwa vier Wochen.

Pilzliche Erreger hatten aufgrund der Trockenphasen im Frühjahr wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. Der vereinzelt sichtbare Mehltau sowie die an fast allen Standorten beobachtete Blattseptoria beschränkten sich auf die unteren Blattetagen. Der Gelbrost konnte sich durch die schnelle Erwärmung im Frühjahr kaum ausbreiten und war sporadisch nur an den besonders anfälligen Sorten zu finden. Die Hauptkrankheit war der Braunrost, der an den meisten Standorten spät, aber teilweise massiv auftrat. In Kupferzell erfolgte eine erste Behandlungsmaßnahme bereits zum Schossen. Wiederholte Niederschläge um die Weizenblüte machten an allen Standorten einen Fungizideinsatz zur Fusariumbekämpfung notwendig. Entgegen dem visuellen Befall sind die bisher gemessenen DON-Werte nicht so dramatisch wie befürchtet. Mit der Hitzewelle im Juni wurde dem Pilz die Feuchtigkeit entzogen, und er konnte sich nicht weiter auf der Ähre etablieren und Toxine bilden.

Ernteverlauf und Erträge an den LSV-Standorten

In Kraichtal und Orschweier konnte der Weizen noch termingerecht Mitte Juli geerntet werden. Anschließend setzte eine langanhaltende Regenperiode ein, die das Wetter erst nach etwa drei Wochen eine weitere Beerntung zuließ. Am 14. August wurden in Eiselau die letzten Parzellen gedroschen.

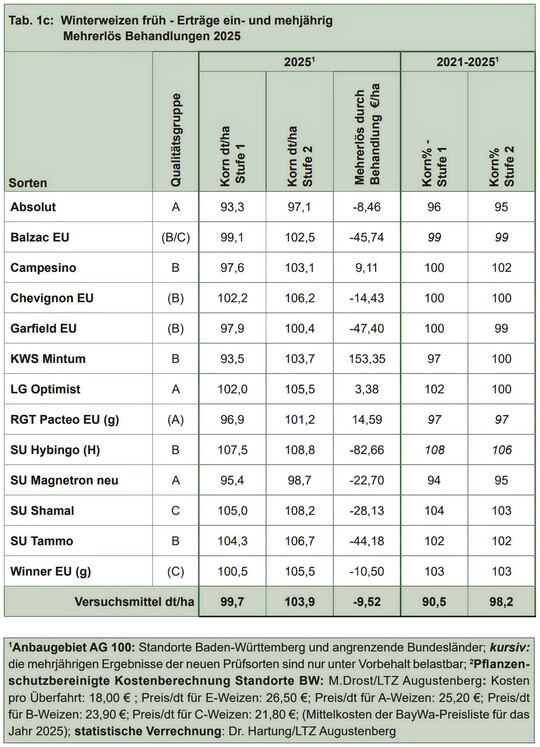

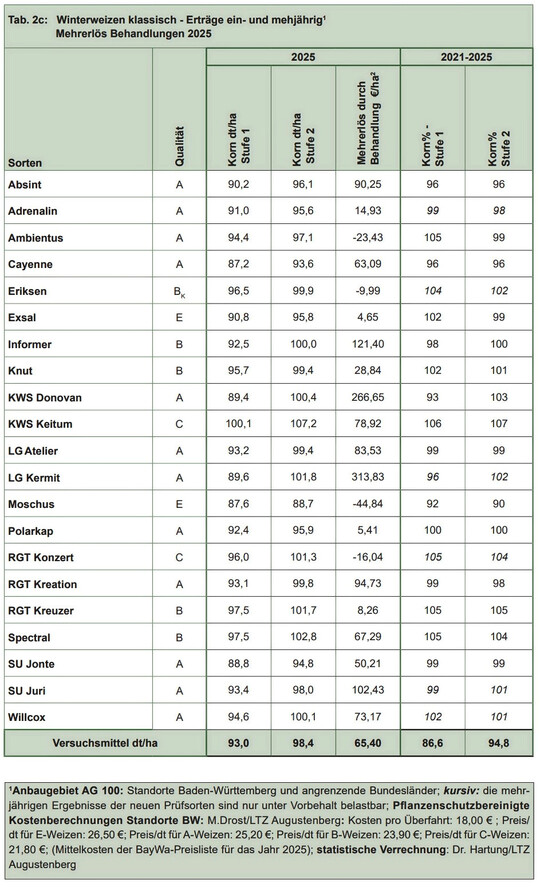

Alle zehn LSV-Prüfstandorte kamen in diesem Jahr in die Auswertung. Im frühen Weizensortiment standen 13 Sorten in der Prüfung. Hier wurden im Durchschnitt 100 dt/ha (V1) sowie 104 dt/ha (V2) geerntet. Bei den klassischen Weizensorten lag das Ertragsmittel über 21 Prüfsorten bei 93 dt/ha (V1) sowie 98 dt/ha (V2). Die Ertragsdifferenzen zwischen dem frühen und dem klassischen Weizen erklären sich unter anderem durch das B-Weizen betonte frühe Sortiment, während im klassischen Sortiment mehr als die Hälfte der Prüfsorten Elite- und Qualitätsweizen ausmachen.

Der bereinigte Mehrerlös durch die Pflanzenschutzmaßnahmen (berücksichtigt wurden Kornertrag, dreijähriges Mittel der Marktpreise, Behandlungsanzahl mit Kosten pro Überfahrt und Kosten der eingesetzten Pflanzenschutzmittel) erreichte im frühen Sortiment durchschnittlich -9,50 €/ha und im klassischen Sortiment 65,40 €/ha - ein Beleg dafür, dass die Bestände in diesem Jahr sehr gesund waren und sich der Pflanzenschutz nicht immer auszahlte.

Erträge und Qualitäten der Weizensortimente

Hektolitergewicht (HL-Gewicht), Tausendkorngewicht (TKG) und Proteingehalt sind in beiden Sortimenten auf vergleichbarem Niveau. Sehr heterogen, das heißt uneinheitlich, sind dagegen die Fallzahlen – sowohl über die Standorte und Sorten als auch innerhalb des Prüfsortiments am Einzelstandort. Standorte mit sehr hohen und durchgehend stabilen Fallzahlen sind Tailfingen (klassisches Sortiment Durchschnitt 442 Sekunden) und Döggingen (Durchschnitt 412 Sekunden). Die schwächsten Fallzahlen verzeichnen Eiselau (früher Weizen Durchschnitt 197 Sekunden) sowie St. Johann (klassisches Sortiment Durchschnitt 202 Sekunden). Sorten wie der Qualitätsweizen Absint und der Elite-Weizen Moschus bestätigen unter den anspruchsvollen Erntebedingungen 2025 ihre ausgezeichnete Fallzahlhöhe und -stabilität. Überraschend sind die sehr guten und konstanten Ergebnisse von SU Jonte A und Campesino B über alle Standorte.

Qualitätsweizen im frühen Sortiment

Absolut A fällt 2025 und mehrjährig im Ertrag leicht ab, überzeugt aber mit seinen sehr guten Qualitätseigenschaften, vor allem mit hohen und stabilen Fallzahlen. Der lange Weizen ist standfest und verfügt über eine ausgeglichene Blatt- und Ährengesundheit.

LG Optimist A liefert auch im zweiten Prüfjahr Kornerträge auf Brotweizenniveau. Insgesamt ist die Resistenzausstattung sehr gut, besonders bei Rost. Beachtet werden sollte allerdings die erhöhte Mehltauanfälligkeit sowie die Lagerneigung. Qualitativ ist die Sorte sehr gut aufgestellt bis auf einen für Qualitätsweizen niedrigen Proteingehalt.

Das Ertragsniveau der begrannten EU-Sorte RGT Pacteo (A) liegt im ersten Prüfjahr leicht unter dem Mittelfeld. Strohstabilität sowie Blatt- und Ährengesundheit sind schwächer als der Durchschnitt der Prüfsorten. Bis auf einen hohen Proteinwert sind die Qualitäten für einen A-Weizen nicht ganz überzeugend.

Im ersten Prüfjahr präsentiert sich SU Magnetron beim Kornertrag als ertragsschwächster Qualitätsweizen. Positiv sind dagegen die sehr hohen Proteinwerte. Die Sorte ist durchschnittlich blattgesund. Bei Ährenfusarium liegt die Toleranz nur im mittleren Bereich. Fallzahlstabilität und TKG sind gering bis mittel.

Brotweizen im frühen Sortiment

Campesino B ist ein ährenbetonter Korndichtetyp, der sich trotz schwächerer Leistung 2025 mehrjährig verrechnet ertragsstark und -stabil präsentiert. Standfestigkeit sowie Halmbruch und Braunrosttoleranz sind gut. Auf die Gelbrostund Blattseptoriaempfindlichkeit ist zu achten. Fallzahlhöhe und Fallzahlstabilität sind 2025 ausgezeichnet, dagegen liegt der Rohproteingehalt deutlich unter Durchschnitt.

Der 2017 zugelassenen Brotweizen Chevignon EU (B) bleibt die bedeutenste Weizensorte in der Praxis und überzeugt auch in diesem Jahr mit seinem hohen Leistungsvermögen. Strohstabilität sowie Krankheitstoleranzen liegen im Mittelfeld, allerdings weisen mehrjährige Untersuchungen auf höhere DON-Werte hin. Proteingehalt und Fallzahl liegen leicht unter dem Durchschnitt.

Der Grannenweizen Garfield EU (B) kann 2025 nicht an die guten Kornerträge vom Vorjahr anschließen und bleibt mehrjährig im Mittelfeld. Die Toleranzen gegen Rost sind hoch eingestuft, Blattseptoria- und Halmbruchanfälligkeit durchschnittlich. Die laut BSL hohe Toleranzen bei Mehltau und Fusarium sind 2025 nicht erkennbar (vgl. DON-Werte Kraichtal). Die Qualitäten sind durchschnittlich. KWS Mintum B präsentiert sich 2025 heterogen über die Standorte, mit schwachen Erträgen von 94% in der unbehandelten Variante. Der Weizen besitzt eine gute Resistenz gegen Halmbruch und Gelbrost. Bei Blattseptora, Braunrost und besonders Ährenfusarium schneidet die Sorte schlechter ab. Fallzahl, Fallzahlstabilität und Protein liegen im niedrigen Bereich.

Die Hybride SU Hybingo B erzielt im ersten Prüfjahr Spitzenerträge in beiden Varianten. Qualitativ bewegt sich die Sorte bei Fallzahl, Fallzahlstabilität und Protein auf niedrigem Niveau. Hybingo ist ausgesprochen blatt- und ährengesund. Schwachpunkt der langwüchsigen Sorte ist die mangelnde Standfestigkeit, die sich 2025 allerdings nicht zeigt. Auf Züchterwunsch wird die Hybride mit 25% reduzierter Aussaatstärke geprüft.

Die Ertragsleistungen von SU Tammo B sind ein- und mehrjährig beachtlich. Dabei präsentiert sich der Brotweizen über alle Standorte und Varianten homogen und strohstabil. Halmbruch-, Mehltau- und Septoriatoleranzen sind gut bis mittel. Anfälligkeiten zeigt die Sorte 2025 für Braunrost. Die laut BSL (5) nur mittlere Resistenz gegen Fusarium kann nach den ersten, sehr niedrigen DON-Werten nicht bestätigt werden. Die Qualitäten sind überdurchschnittlich gut.

Masseweizen im frühen Sortiment

Der kurzstrohige Balzac EU (B/C) steht 2025 im ersten Prüfjahr und enttäuscht als Grenzgänger zwischen Brot- und Massenweizen mit einem nur unterdurchschnittlichen Niveau. Blatt- und Ährengesundheit liegen im Mittelfeld. Rohproteinwerte und Fallzahl sind sehr gut, das hl-Gewicht ist hervorragend. Balzac EU schiebt die Ähren sehr früh.

SU Shamal C präsentiert sich an allen Standorten und über beide Varianten homogen und sehr ertragsstark. Der Weizen bildet dichte Bestände, entsprechend niedrig ist das TKG. Der Proteingehalt ist zu Recht in der BSL mit 1 bewertet. Fallzahl und Fallzahlstabilität sind hoch. Schwächen gibt es laut BSL (6) bei der Standfestigkeit. Die Blattgesundheit ist umfassend gut. Bei Ährenfusarium ist die Sorte als durchschnittlich einzustufen.

Der begrannte C-Weizen Winner EU liegt mehrjährig auf hohem Leistungsniveau, präsentiert sich 2025 aber auffallend heterogen: Beachtliche Erträge in den frühen Gebieten, schwache Erträge in den Höhenlagen. Die Sorte ist standfest mit guten bis durchschnittlichen Toleranzen. Das hl-Gewicht und die Fallzahl sind hoch, der Proteingehalt niedrig.

Eliteweizen im klassischen Sortiment

Der begrannte Exsal hat mehrjährig ein hohes Ertragspotential, besonders in der unbehandelten Variante. Grund dafür sind eine umfassend gute Blatt- und Ährengesundheit sowie eine gute Standfestigkeit. Die Qualitätsanforderungen für einen E-Weizen werden erfüllt, wenn auch knapp. Nur beim TKG ist die Sorte unterdurchschnittlich.

Moschus ist nach wie vor die Messlatte für Eliteweizen: sichere und sehr hohe Proteingehalte, stabile und hohe Fallzahlen sowie hervorragende Backeigenschaften zeichnen den Weizen in der Regel aus. Die Blattgesundheit ist umfassend gut, auch die Toleranz gegenüber Fusarium ist hoch.

Qualitätsweizen im klassischen Sortiment

Absint erzielt ein- und mehrjährig leicht unterdurchschnittliche Erträge. Agronomie und Resistenzen der kurzstrohigen Sorte sind, bis auf die Blattseptoriaanfälligkeit, zufriedenstellend. Besonders hervorzuheben ist die gute Fusariumtoleranz. Absint beeindruckt auch in diesem Jahr mit sehr hohen und stabilen Fallzahlen sowie einem überdurchschnittlichen Rohproteingehalt.

Das Ertragsniveau von Adrenalin liegt in beiden Varianten um den Durchschnitt. Bei der langstrohigen Sorte ist bei der Bestandesführung auf die Standfestigkeit und auf die Braunrostanfälligkeit zu achten. Abstriche sind auch bei den hohen DON-Gehalten zu machen. Die Sorte bestätigt in diesem Jahr die sehr gute Einstufung beim TKG, dagegen sind Fallzahl- und Fallzahlstabilität niedrig einzustufen. Der Rohproteingehalt ist 2025 überdurchschnittlich hoch.

Ambientus ist ein Einzelährentyp, der im ersten Prüfjahr aufgrund der guten Resistenzausstattung unbehandelt hohe Kornerträge generiert. Leichte Schwächen zeigen sich nur bei der Mehltautoleranz. Die Fusariumtoleranz ist nachweislich sehr gut. Trotz nur mittlerer BSL-Einstufung (5) ist die Sorte 2025 strohstabil. Qualitativ ist Ambientus ein hervorragender A-Weizen.

Cayenne kommt im Ertrag mehrjährig nicht über 96% hinaus. Die Vorzüge der Sorte sind die gute Standfestigkeit sowie Resistenzausstattung. Ausnahmen sind Braunrost- und Fusariumanfälligkeit. Cayenne ist ein ährenbetonter Korndichtetyp mit niedrigem TKG. Fallzahl und -stabilität liegen im schwächeren Bereich, der Proteingehalt ist überdurchschnittlich.

KWS Donovan ist ein Qualitätsweizen, der nur bei intensiver Bestandesführung hohe Kornerträge bringt. Schwachpunkte der Sorte sind der frühe und hohe Befall mit Braunrost sowie die mehrjährig nachweisbar erhöhten DON-Werte. Positiv zu vermerken sind Standfestigkeit sowie geringe Halmbruchanfälligkeit. Die Qualitäten liegen im Mittefeld, wobei sich die Fallzahlen als hoch und stabil erweisen.

LG Atelier schneidet mehrjährig im Ertrag durchschnittlich ab. 2025 zeigt sich der Weizen ertragsfreudiger. Strohstabilität und Blattgesundheit sind, bis auf eine erhöhte Braunrostanfälligkeit, solide. Ährenfusarium ist trotz geringer DON-Werte 2025 im Auge zu behalten. LG Atelier ist spät im Ährenschieben und der Abreife. Die Qualitäten sind durchschnittlich, das hl-Gewicht ist mit 81 kg ausgezeichnet.

Im ersten Prüfjahr präsentiert sich LG Kermit sehr heterogen. Der Weizen kann bei der Blattgesundheit nicht überzeugen. Um Ertrag zu erzielen, ist die Sorte intensiv zu führen. Auch deuten mehrjährige Untersuchungen auf eine erhöhte Fusariumanfälligkeit hin. Standfestigkeit und Halmbruchresistenz sind gut. Die Qualitäten liegen im Mittelfeld. Die Fallzahlen liegen über dem Versuchsmittel und sind stabil.

Polarkap hält ein- und mehrjährig ein durchschnittliches Ertragsniveau. Blatt- und Ährengesundheit sind gut bis mittel abgesichert. Im klassischen Sortiment ist Polarkap einer der frühsten Weizen. Als Einzelährentyp hat die Sorte ein sehr hohes TKG, auch hl-Gewicht und Proteingehalt sind überdurchschnittlich gut. Die Fallzahlen sind unterdurchschnittlich

Das mehrjährige Ertragsniveau von RGT Kreation liegt in beiden Varianten um das Versuchsmittel. Der Weizen zeigt sich 2025 blattgesund und trotz mittlerer Einstufung in der BSL strohstabil. Hervorzuheben ist die gute Fusariumtoleranz. Der etwas später abreifende Weizen hat durchschnittliche A-Qualitäten, wobei der Rohproteingehalt als niedrig zu bewerten ist.

SU Jonte A präsentiert sich 2025 etwas ertragsschwächer. Mehrjährig stabilisieren sich die Kornerträge im Mittelfeld, vor allem in den Wärmelagen und den Fränkischen Platten. Die Sorte zeigt agronomisch und bezüglich der Toleranzen keine Auffälligkeiten. Die Fallzahlen sind sehr hoch und stabil. Auch der Rohproteingehalt liegt über dem Durchschnitt. Das hl-Gewicht ist leicht schwächer.

Die Relativerträge der neuen Prüfsorte SU Juri sind 2025 deutlich heterogen und erreichen über die Standorte und Variante ein insgesamt mittleres Niveau. Die Qualitäten sind durchschnittlich, der niedrige Proteingehalt entspricht der BSL-Einstufung. Die Fallzahlen liegen unter dem Mittel. SU Juri hinterlässt einen gesunden und standfesten Eindruck und gehört zu den spät ährenschiebenden Weizen.

Willcox zeigt sich im ersten Prüfjahr ertragsstark. Am Standort St. Johann liegt die Sorte mit 108% (V1) und 106% (V2) Relativertrag noch vor den C-Weizen an der Spitze. Der frühe und kurze Weizen ist standfest und durchschnittlich blattgesund. Auf die mittlere Fusariumtoleranz ist zu achten. TKG und hl-Gewicht sind niedrig, Fallzahl und Protein durchschnittlich.

Brotweizen im klassischen Sortiment

Der neue Prüfkandidat Eriksen hinterlässt im ersten Prüfjahr einen sehr guten Eindruck: Hohes Ertagsniveau in V1, überzeugende Blatt- und Ährengesundheit und gute Qualitätseigenschaften. Schwachpunkt der kurzstrohigen und etwas später abreifenden Sorte ist die Tendenz zu Lager. Der Proteingehalt ist zu Recht schwach eingestuft. Eriksen wird auch in der Keksverarbeitung genutzt

Der bereits 2018 zugelassene Informer B spielt im Praxisanbau nach wie vor eine Rolle. Für einen B-Weizen erzielt die Sorte allerdings nur durchschnittliche Erträge. In den höhergelegenen Anbaugebieten kann Informer dagegen noch mit sehr guten Leistungen überzeugen. Standfestigkeit und Blattgesundheit sind gut. Allerdings fällt der Weizen bei DON-Werten immer wieder negativ auf. Das TKG ist hoch, die übrigen Qualitäten sind für einen Brotweizen gut. Informer ist ein braufähiger Weizen.

Das Leistungspotential von Knut B ist ein- und mehrjährig überdurchschnittlich hoch. Der spät abreifende Weizen verfügt über eine sehr gute Blattgesundheit. Auf die mittlere Fusariumresistenz und Standfestigkeit ist bei der Bestandesführung zu achten. Beachtlich für einen B-Weizen sind die hohen und stabilen Fallzahlen. TKG, hl-Gewicht und Protein liegen nur leicht unter dem Versuchsmittel.

RGT Kreuzer B bewegt sich 2025 und mehrjährig im Ertrag auf C-Weizenniveau. Die kurzstrohige Sorte erscheint über die Standorte ausgesprochen homogen und zeigt bei Standfestigkeit und Krankheitstoleranzen keine Auffälligkeiten. Die Fusariumanfälligkeit ist als mittel einzustufen. Die Fallzahlen sind hoch und durchschnittlich stabil. Dagegen liegen die Proteingehalte auf niedrigem Niveau.

Spectral B präsentiert sich auch im zweiten Prüfjahr mit sehr guten Ertragsleistungen. Spectral ist ein später Weizen mit guter Standfestigkeit und guter Blattgesundheit. Bei der Fusariumanfälligkeit bewegt sich die Sorte im Mittelfeld. Qualitativ ist Spectral ein durchschnittlicher B-Weizen, allerdings mit geringem Proteingehalt.

Masseweizen im klassischen Sortiment

KWS Keitum zeichnet sich durch seine Homogenität aus und bleibt auch 2025 der ertragsstärkste Weizen im Prüfsortiment. Die Resistenzausstattung bis auf Blattseptoria ausgewogen, allerdings ist der Weizen in Fusariumbefallsjahren auffällig. Auch auf die tendenziell höhere Lagerneigung ist zu achten. Der Einzelährentyp hat ein hohes TKG. Die instabilen Fallzahlen und die Rohproteingehalte sind dagegen eher niedrig.

RGT Konzert ist ein vielversprechender, neu zugelassener C-Weizen mit hohem Ertragspotential und gutem Gesundheitsprofil. Die Standfestigkeit wird als durchschnittlich eingestuft. Als Einzelährentyp punktet der Weizen mit einem sehr hohen TKG und hohen Proteinwerten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.