Konzentration auf´s Kerngeschäft Kuh

- Veröffentlicht am

"Ich erwarte keine Wunder bei den Preisen“, meint Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes (MIV), an diesem sonnigen Dezemberfreitag im vollbesetzten Saal des Gasthofes „Stern“ in Bad Waldsee. Dort, zwischen den Stuhlreihen, könnte man jetzt ein Blatt Papier fallen lassen, so leise ist es. Warum das so ist? Auf den Märkten ist viel Milch im Angebot, den ganzen Herbst schon, führt der Marktexperte an.

Für 2016 rechnet Heuser deshalb mit einem nur schwachen Start und verhaltenen Auszahlungspreisen, die denen von 2015 ähneln könnten. Der Grund: Weltweit gibt es mehr Milch als noch ein Jahr zuvor. Nach dem Quotenende haben viele Milcherzeuger Gas gegeben, zuvor taten die Rekordpreise von 2013/14 ihr Übriges dazu. In Ländern wie Irland und den Niederlanden wuchs die Milchproduktion zweistellig. Milch, die jetzt auf den EU-Markt drückt, der inzwischen selbst enorm unter Druck steht.

So kappte China, eines der großen Importländer für europäische Milcherzeugnisse, seine Einfuhrmengen in diesem Jahr um 2,8 Millionen Tonnen. Zudem sorgt der russische Importstopp für europäische Lebensmittel für einen enormen Rückstau bei Milch- und Käseprodukten. Verhalten fällt denn auch die Prognose des Marktwirtschaftlers aus: So lange sich bei diesen beiden Problemen keine Lösung abzeichne, ist Heuser überzeugt, dürften die Milchpreise unter Druck bleiben, und die Aussichten „eher wolkig als heiter sein“.

Standards für die Milcherzeugung

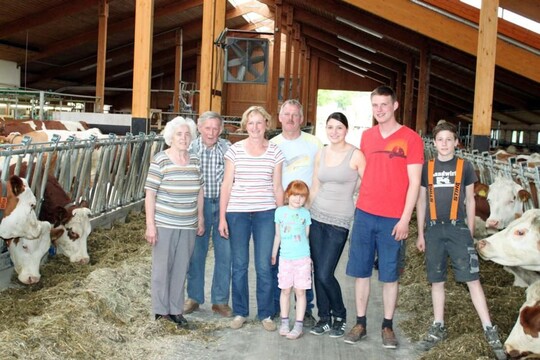

Was tun? Schließlich geben Kühe nicht von einem Tag auf den nächsten weniger Milch. An die Erzeuger im Saal appellierte er, die Märkte und Aktivitäten der Berufskollegen im Auge zu haben, nicht zuletzt einen Blick auf den eigenen Stall zu werfen. Sind die Kühe womöglich noch angebunden? Gehen Sie auf die Weide? Die Ansprüche von Verbrauchern an die Haltung der Tiere verändern sich, erläuterte Heuser.

Eine Realität, der sich Milcherzeuger stellen müssten. Und nicht nur die. Auch auf die Molkereien komme wegen der höheren Tierwohl- und Umweltschutzan-sprüche jede Menge Arbeit zu. Die Abnehmer in der Lebensmittelindustrie wollen inzwischen genau wissen, wie und unter welchen Voraussetzungen die Milch erzeugt worden ist.

Antibiotika im Visier der Öffentlichkeit

Kaum ein Thema hat die Gemüter unlängst so erhitzt, wie es die Diskussionen um Antibiotikagaben an landwirtschaftliche Nutztiere getan haben. Wie konkret diese Forderungen nach mehr Tierschutz und Verbraucherschutz in der Praxis aussehen, erläuterte Dr. Engelbert Albrecht vom Rindergesundheitsdienst. Ob entzündete Euter, Atemwegsinfekte, Durchfall, Gebärmutter-, Klauenerkrankungen oder Rindergrippe – Antibiotika sind ein wirksames Mittel gegen Infektionen, die durch Bakterien ausgelöst worden sind.

Allerdings hat die schnelle Erregerabwehr ihren Preis: Die Medikamente haben Nebenwirkungen und die bakteriellen Krankheitserreger, denen man mit Tabletten und Spritzen zu Leibe rücken will, reagieren im Zweifelsfall nicht mehr auf das Medikament, werden resistent dagegen. „Diese Resistenzen gegen Antibiotika nehmen zu“, machte Albrecht deutlich, „und betreffen inzwischen auch Antibiotika der neueren Generation, so genannte Reserveantibotika“.

Das hat Folgen: Kühe und Kälber können in solchen Fällen nur noch schwer behandelt werden, in Krankenhäusern gibt es Probleme mit den resistenten Erregern und die gegen die Behandlung immun gewordenen Erreger können von Tieren auf Menschen übertragen werden. Das hat die Politik auf den Plan gerufen. Auf der Agrarministerkonferenz im März diesen Jahres verständigten sich die zuständigen Ministerien auf eine Resistenzstrategie, mit der der Einsatz von Reserve-antibiotika künftig geregelt werden soll.

Vorgaben, die sich laut Albrecht, auch auf den Antibiotika-einsatz bei Milchkühen auswirken dürften. Ganz ähnlich wie bei Masttieren. Dort gab es schon Verschärfungen. Die vor anderthalb Jahren in Kraft getretene 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (April 2014) sieht vor, dass bei Rindern, Schweinen, Hühnern und Puten, die zur Mast gehalten werden, deutlich weniger weniger Antibiotika eingesetzt werden.

Kuhkomfort macht sich bezahlt

Was also tun gegen die bakteriellen Erreger, die Kühe und Kälber krank machen? Weniger leichtes Spiel haben die Keime, das steht fest, in gepflegten und sauberen Ställen, in denen die Boxenein-streu regelmäßig gewechselt, die Laufgänge turnusmäßig abgeschoben werden, in denen die Luft frisch und das Futter sauber ist. „Tiergerechte Haltungsbedingungen und gezielte Hygienemaßnahmen vermeiden den Eintrag“, macht der Tierarzt deutlich.

Wenn Antibiotika, dann nur noch dann, wenn es aus sachlichen und fachlichen Gründen geboten ist, so das Credo von Albrecht. Eine Alternative könnten künftig Impfstoffe sein, die die Wiederkäuer vor den krankmachenden Bakterien schützen und, wenn es passt und die Tierhalter dahinter stehen: Homöopathische Präparate.

Kuhkomfort, Wellnesställe, Tierwohl: Die Ansprüche der Wiederkäuer nach einer tiergerechten Umgebung durchziehen die Tagung wie ein roter Faden. Alles nichts Neues möchte man meinen, und doch gehörig brisant, wie Franz Schweizer etliche Male hervorhebt. Denn eines ist klar: Gerade in Zeiten, in denen der Kostendruck auf den Höfen groß, das Einkommen aus der Milch rückläufig ist, komme es darauf an, die Kosten für die Erzeugung der Milch in Schach zu halten Das geht erfahrungsgemäß am besten, wenn die Kühe gesund sind und lange, ohne, dass der Tierarzt Dauergast im Stall ist, hochwertige Milch liefern.

Um die bei Kuhhaltern gefürchtete Mortellaro´sche Krankheit (Dermatitis digitalis, Erdbeerkrankheit) in den Griff zu bekommen, ist es für Sekul unabdingbar gezielt und mit System gegen die sich ausbreitende Entzündung vorzugehen. Aus gutem Grund: Jede Lahmheit kostet im Schnitt 200 Euro – Geld, das an anderer Stelle fehlt.

Da es sich bei Mortellaro um eine durch zahlreiche Faktoren ausgelöste Infektion handelt, komme es darauf, die Krankheit frühzeitig zu erkennen, zu behandeln, die Klauen im Abstand von bis fünf Monaten funktionell zu pflegen und und die Herde regelmäßig auf mögliche frühe Stadien der Infektion zu überprüfen, die Klauen dabei zu reinigen und zu desinfizieren. „Das senkt den Krankheitsdruck“, erläutert Sekul.

Eine Schlüsselrolle spielen Laufgänge und Liegeboxen. Planbefestigte Laufgänge sollte man alle anderthalb bis zwei Stunden mit dem Schieber abziehen, Spaltenböden im Abstand von sechs bis zwölf Stunden reinigen. Die Folge: Der Keimdruck auf den Böden sinkt, Mortellaro-Keime haben es schwerer. Das gleiche gilt für Liegeboxen: In genügend großen und sauberen Buchten liegen Kühe länger als in versumpften, Keim beladenen Tiefboxen.

In durchlüfteten Ställen trocknen Klauen und Haut der Kühe ab. Hohe Luftaustauschraten legen Laufgänge und Liegebuchten trocken. Steht für jede Kuh eine Liegebox bereit, sinkt das Risiko, dass die Tiere zu lange, unproduktiv herumstehen. Wenn möglich, sollten die Kühe regelmäßig auf die Weide. „Gras zwischen den Füßen ist die beste Klauenpflege“, machte Sekul deutlich.

Mensch-Tier-Beziehung fördert Wohlbefinden

„Optimierte Stallgrundrisse, eine gute Mensch-Tier-Beziehung und geordnete Managementabläufe reduzieren den Stress für die Kühe“, sagt der Fachmann. Das empfindliche Immunsystem, die körpereigene Abwehr gegen Bakterien und Viren, steigt. Dazu trägt auch hygienisch einwandfreies Futter bei. Verdauungsstörungen werden weniger, die Immunabwehr der Wiederkäuer entlastet. Bedarfsgerechte Rationen, erläutert Sekul, senken das Risiko für Klauenrehe und den damit verbundenen Begleiterkrankungen.

Und: Wiederkäuer gerechte Rationen reduzieren den Schmutz auf Laufflächen und Klauen. Allerdings, das macht er deutlich, ließen sich die nicht mit Wundermitteln erfüttern, auch wenn die Hersteller der Präparate gerne genau das behaupten.

Da sich Mortellaro und andere Klauenschäden nicht ausrotten lassen, kommt es darauf an, den Erregern so gut wie keine Chance zu lassen. Der tägliche Blick auf die Kühe: Geht ein Tier lahm? Ist die Lahmheit stärker geworden? Auffällige Kühe sollte man so schnell wie möglich aus der Herde herausnehmen und untersuchen. Dadurch steigt die Chance, die Krankheit früh erkennen und behandeln zu können, der Krankheitsdruck in der Herde sinkt. Genauso wie durch regelmäßige, funktionelle Klauenpflege. Denn, so der Referent, „auch hier gibt es keine Wundermittel“.

Eine Schlüsselfunktion nehmen dabei die Liegeflächen der Wiederkäuer ein. Wie sauber und trocken ist der Liegeplatz? Wie dick eingestreut und gepflegt ist die Box? Fragen, die darüber entscheiden wie lange die Kühe in ihren Boxen liegen, wie sauber Euter und Bauch sind. Warum das so ist? Kühe, die lange liegen, laufen weniger Gefahr, an den Klauen zu erkranken und lahm zu gehen. Gleichzeitig sinkt das Risiko für Euterentzündungen.

Saubere und trockene Liegeflächen binden Wasser, sind hautverträglich und senken den Keimgehalt. Vorausgesetzt, die Boxen werden täglich gesäubert und nachgestreut. Dann sinkt das Lahmheitsrisiko gegenüber nicht oder kaum eingestreuten Hochboxen oder unzureichend gepflegten Tiefboxen, wie Eilers mit einer Studie von 2010 dokumentierte. Mindestens genauso wichtig: Die Laufflächen in den Boxenlaufställen.

Damit sie sauber und trocken bleiben, sollten planbefestigte Laufflächen ein ein- bis dreiprozentiges Gefälle aufweisen und, je nach Stallabschnitt, alle zwei bis vier Stünden gereinigt werden. In Frage kommen Schieber oder neuerdings mobile Roboter, die die Laufgänge selbsttätig abschieben. Wichtig: Der Schieber muss auf die Bodenbeschaffenheit abgestimmt sein, die Räumwerkzeuge funktionieren, im Idealfall durch einen Sensor gesteuert werden.

Wie wohl oder unwohl sich die Wiederkäuer fühlen, zeigen die Tiere unmissverständlich. In Ställen ohne Überbelegung und mit gepflegten Liegeboxen, liegen über 80 Prozent der Kühe. Reichlich Einstreu auf der gesamten Liegefläche hält die Kühe sauber. Credo von Eilers: Maximal eine Kuh pro Box. In Sonderbereichen sind sogar weniger Tiere ratsam. Fitness und Gesundheit der Wiederkäuer steigen mit einem Auslauf oder Weidegang.

Auch separate, reichlich eingestreute oder mit einer sauberen Matratze ausgestattete Abkalbeboxen fördern das Wohlbefinden. Das neugeborene Kalb sollte danach einige Stunden bei seiner Mutter bleiben – auch das gesundheitsfördernd für Kuhmutter und Nachwuchs. Und: Kalbinnen sollten, so Eilers, bevor sie in die Milchkuhherde eingegliedert werden, Kontakt zur Herde haben, nicht einzeln zu den Kühen dazu stoßen.

„Besser ist es, sie in einem unter belegten Stallabteil unterzubringen“, sagte er. Überhaupt, das machte Eilers deutlich, und reihte sich damit in die Reihe seiner Vorredner ein, spiele der tägliche Umgang mit den Kühen eine gewichtige Rolle. Ruhe und Gelassenheit wirken sich positiv auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Kühe aus. Auch das zeigen Studien.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.