Landwirtschaft lebt von und mit der Natur

- Veröffentlicht am

Bad Schönborn, Zeutern (Landkreis Karlsruhe), Samstag, 13. Mai 2017

41. Abgeordnetentag des Kreisbauernverbandes (KBV) Karlsruhe

Das Thema "Tierhaltung mit regionaler Vermarktung" steht im Mittelpunkt des ersten Treffpunkts der Abgeordneten, Landwirte und Pressevertreter auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Karl-Heinz und Elke Kästel in Bad Schönborn-Mingolsheim (Landkreis Karlsruhe). Viel in der Öffentlichkeit diskutiert und mit ständig neuen Anforderungen aus der Gesellschaft konfrontiert, treibt die Weiterentwicklung der Nutztierhaltung Verbraucher wie Landwirte um. Das wird gleich zu Beginn des Abgeordnetentages - der dieses Jahr unter dem Motto "Landwirtschaft lebt von und mit der Natur" steht - deutlich, als Kreisvorsitzender Werner Kunz in die aktuellen Themen einführt.

Limousin - für Weide und Fleisch geeignete Rinderrasse

Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Kästel mit Ackerbau, Grünland, Rindermast, Pensionspferden und Direktvermarktung bietet durch die Limousin-Herde auf der Weide in frequentierter Lage einen attraktiven Blickfang für die Passanten und Freizeitsuchenden. Immer wieder Gesprächsanlass ist das Säugen der Kälber durch die Mutterkühe dieser besonders für die Weidehaltung und Fleischgewinnung geeigneten Rasse aus Südfrankreich, erklären Betriebsleiter Karl-Heinz Kästel und sein Sohn Andre am Feldweg vor der Limousin-Herde nicht weit hinter dem Hof.

So würde das Schlachten der Kälber nicht nur viele Verbraucher negativ berühren. Auch die Familie Kästel bietet Kalbfleisch lediglich zu Weihnachten und Ostern an. Vor rund zehn Jahren war die Entscheidung für das Angebot von Limousin-Fleisch im Hofladen und den Bau des Schlachthauses mit EU-Zulassung auf dem Hof gefallen. Einige Hunderttausend Euro wurden investiert, um die EU-Normen zu erfüllen. Erst tags vor dem Besuch der Abgeordneten war wieder einmal eine wie immer unangemeldete Schlachthauskontrolle. "Alles gut gelaufen", freut sich Elke Kästel, die den Prüfern Eintritt gewährte.

Bio würde die Preise mindestens um die Hälfte erhöhen

Die Preise im Hofladen Kästel liegen für Limousin-Fleisch "etwas über dem Supermarkt-Niveau", meint Karl-Heinz Kästel. Das hält er angesichts dessen Zartheit und Geschmack für günstig.

Warum nicht auf Bio umstellen, wo doch die Mutterkühe auf den Weiden an den Feld- und Freizeitwegen die Passanten erfreuen und mit Ackergras bestes Grünfutter fressen können? "Nun", erläutert Kästel, "da müssten wir die Preise "mindestens um 50 Prozent erhöhen". Und das würde einige Kunden abschrecken, meint er, weshalb er bisher davon abgesehen habe.

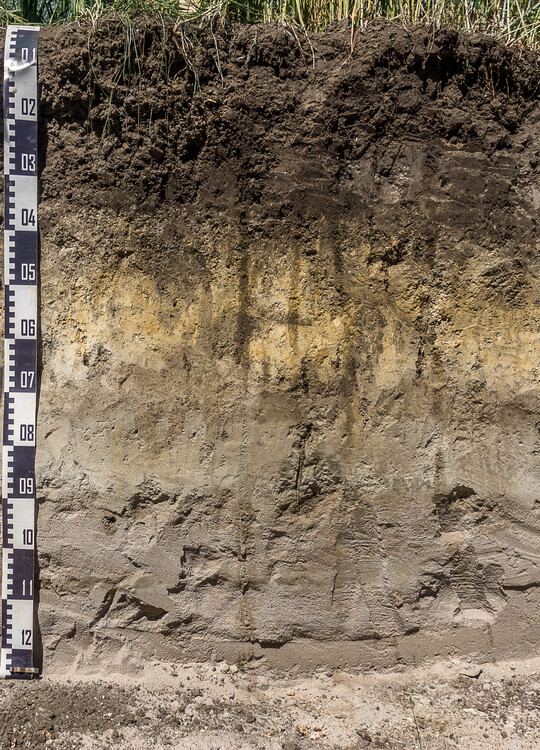

Art der Bodenbearbeitung wirkt auf das Grundwasser

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Jochen und Werner Kunz GbR, dem Damianushof in Zeutern (Landkreis Karlsruhe), erfahren die Abgeordneten einiges Wissenswerte über die Bodenbearbeitung und deren Auswirkungen auf das Grundwasser. Der Betrieb mit Ackerbau und Weinbau besitzt einen hofeigenen Brunnen. Diese in über 60 m Tiefe reichende Wasserfassung ist seit noch nicht allzulanger Zeit offizielle Messstelle der EU-Grundwasserüberwachung, seit das dafür verwendete Messnetz in Deutschland auf breitere Grundlage gestellt wurde, wie es der Landesbauernverband (LBV) seit Jahren gefordert hatte.

Maßnahmen zur Verringerung der Nitratbelastung zeigen Wirkung

Dr. Wolfgang Feuerstein, Chemiker bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) Baden-Württemberg erläutert im Vortragsraum des Damianushofes den Aufbau des europäischen Grundwassermessnetzes und die aktuelle Situation der Grundwasserbeschaffenheit. Die Maßnahmen zur Verringerung der Nitratbelastung zeigen Erfolge.

In den vergangenen 25 Jahren ist die Nitratkonzentration landwirtschaftlicher Emittenten im Landesdurchschnitt von 37,0 auf 28,4 Milligramm je Liter (mg/l) gesunken. Für alle Emittenten weist das Landesmessnetz im selben Zeitraum im Landesschnitt einen Rückgang von 27,1 auf 21,1 mg/Liter Nitrat im Grundwasser auf.

SchALVO und MEKA – zwei wichtige Agrarumweltprogramme im Südwesten

Als Maßnahmen in der Landwirtschaft nennt Feuerstein insbesondere

- die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) und

- das Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleichsprogramm (MEKA), zwei der Agrarumweltprogramme des Landes Baden-Württemberg. Das MEKA wurde bekanntlich 2015 durch das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) abgelöst.

Der mittelfristige Trend der mittleren Nitratkonzentration in Wasserschutzgebieten Baden-Württembergs zeigt als Folge der eingeleiteten Reduzierungsmaßnahmen ebenfalls Wirkung. So ist in Sanierungsgebieten in den vergangenen 15 Jahren die Nitratskonzentration im Landesdurchschnitt von 52,4 auf 44,5 mg/Liter zurückgegangen.

Geänderte Bodenbearbeitung auf dem Daminanushof wirkt

Nach der Aussiedlung des Betriebes Kunz Anfang der achtziger Jahre wuchs die Nitratbelastung an und übersprang um die Jahrtausendwende den zulässigen Grenzwert von 50 mg/Liter. Daraufhin wurde auf pfluglose Bodenbearbeitung wie Mulchsaat umgestellt seitdem liegt die Nitratkonzentration zwischen 20 und 40 mg/Liter und zeigt mittelfristig abnehmenden Trend, veranschaulicht Feuerstein anhand von Charts. Dasselbe gilt für den Nachweis von Metaboliten des Wirkstoffes Chloridazon, der beispielsweise im Zuckerrübenanbau eingesetzt wird.

Auf Interesse stößt bei den Zuhörern auch folgende Feststellung von Experte Feuerstein: Rückstände von verbotenen Pflanzenschutzmitteln sind heute immer noch viel höher als von zugelassenen. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der seit vielen Jahrzehnten verbotene Wirkstoff Atrazin, welcher heute immer noch im Boden nachgewiesen wird.

Reduzierte Bodenbearbeitung verringeret Nitratverlagerung

Infolge der Nachfrage und des Interesses der Abgeordneten droht der Zeitplan langsam aus dem Ruder zu laufen. So konzentriert sich Dr. Ulrich Kraft, der Leiter des Landwirtschaftsamtes Bruchsal, auf wichtige Empfehlungen zur umweltgerechten Landbewirtschaftung. Reduzierte Bodenbearbeitung und Begrünung, so lautet sein Fazit, führen zu geringeren Nitratverlagerungen und zu weniger Erosion. Der Anbau spezieller Begrünungsmischungen kann die Intensität der Bodenbearbeitung weiter reduzieren.

Nicht ausgespart wird in der Diskussion der Glyphosat-Einsatz, welcher bei der reduzierten Bodenbearbeitung öfters notwendig ist, um den Konkurrenzdruck durch Beipflanzen zu verringern. Dabei wird deutlich, wie umweltbewusst die Landwirte mit diesem in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Diskussion besonders emotional hinterfragten Wirkstoff umgehen. „In diesem Jahr konnten wir hier auf dem Betrieb bisher auf den Einsatz von Glyphosat ganz verzichten, weil durch den trockenen und eiskalten Winter im Frühjahr kein Auswuchs konkurrierender Pflanzen auftrat", freut sich Werner Kunz.

Wegfall der Zuckerquote bringt Chancen und Risiken

Über den "Zuckermarkt im Umbruch" informiert mitten auf dem Rübenfeld Martin Ebert, Diplom-Ingenieur (FH) und praktizierender Landwirt. Bekanntlich fällt in der EU die 1968 eingeführte Zuckerquote ab 1. Oktober 2017 und mit ihr der Rübenmindestpreis weg. Die damit für Zuckerrübenanbauer und Zuckerunternehmen zu erwartenden Chancen und Risiken erläutert der engagierte Landwirt den Abgeordneten.

Die Zuckerrübennbauer befürchten, das über viele Jahre überwiegend bestehende Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage am EU-Zuckermarkt könnte gestört werden. Dadurch könnte auf die Landwirte „als schwächstem Glied“ in der Wertschöpfungskette bei Zuckerrüben der gleiche Preisdruck zukommen, den sie auf anderen Agrarmärkten, insbesondere dem Milchmarkt erleben.

Anbauer gegen Wettbewerbsverzerrungen

Deshalb fordern die Zuckerrübenanbauer von der EU faire Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt:

- Es dürfen keine weiteren Zugeständnisse bei zollfreien oder zollbegünstigten Einfuhren nach Europa an Rohrzucker-Exportländer gemacht werden.

- Es muss unterbunden werden, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten gekoppelte Zahlungen für den Zuckerrübenanbau gewähren. Solche gekoppelten Zahlungen gibt es derzeit in zehn Länder, so Polen und Spanien. Dadurch wird der Wettbewerb verzerrt.

- Es dürfen keine Markteingriffe durch die EU-Kommission vorgenommen werden, um zusätzlichen Weltmarktzucker auf den EU-Markt zu holen. Das wird schon bei kleinsten Preissteigerungen regelmäßig von der zuckerverwendenden Industrie gefordert.

- Im Falle guter Ernten muss es möglich sein, entstehende Überschussmengen zu exportieren.

Die süddeutschen Zuckerrübenanbauer wirtschaften in einem der leistungsfähigsten Anbaugebiete Europas. Deshalb sind sie zuversichtlich, in einem fairen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können.

Trotz Flächenausdehnung Einkommenseinbußen erwartet

Die neuen Rahmenbedingungen der EU-Zuckererzeugung zwingen dazu, bestehende Produktivitätsreserven in der Landwirtschaft und in den Zuckerfabriken zu nutzen, erklärt Ebert. „Deshalb haben wir unsere Anbaufläche, die in der Vergangenheit durch die Begrenzung der Quote bei gleichzeitig steigenden Zuckererträgen je Hektar rückläufig war, 2017 um rund 15 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre erhöht. Trotz dieser Produktionssteigerung werden aber die Einkommen der Rübenanbauer voraussichtlich deutlich zurückgehen.“

Im Rübenanbau ist es gelungen, die erheblich gestiegene Produktivität der letzten Jahrzehnte mit immer weniger Einsatz von Düngemitteln und Insektiziden zu erreichen. „Es ist aber von großer Bedeutung, dass in diesem Bereich keine weiteren rein ideologisch motivierten Beschränkungen durch die Politik verordnet werden, für die es keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Wir erleben einen solchen Angriff gerade bei Wirkstoffen, die zum Schutz des Rüben-Keimlings in die Hüllmasse des Saatguts eingebracht werden“, verweist Ebert auf das Verbot der Neonicotinoide.

Unverständnis für Pläne zur Senkung der Beimischung von Bioethanol

Auf völliges Unverständnis stößt bei den Landwirten, dass die EU die Beimischung von Bioethanol der ersten Generation zu Benzin vermindern will. Die stattdessen geforderten Biokraftstoffe der zweiten Generation stehen noch gar nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Deshalb müsse hier die Gesellschaft gegenüber der Politik ihren Willen deutlicher als bisher zum Ausdruck bringen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.