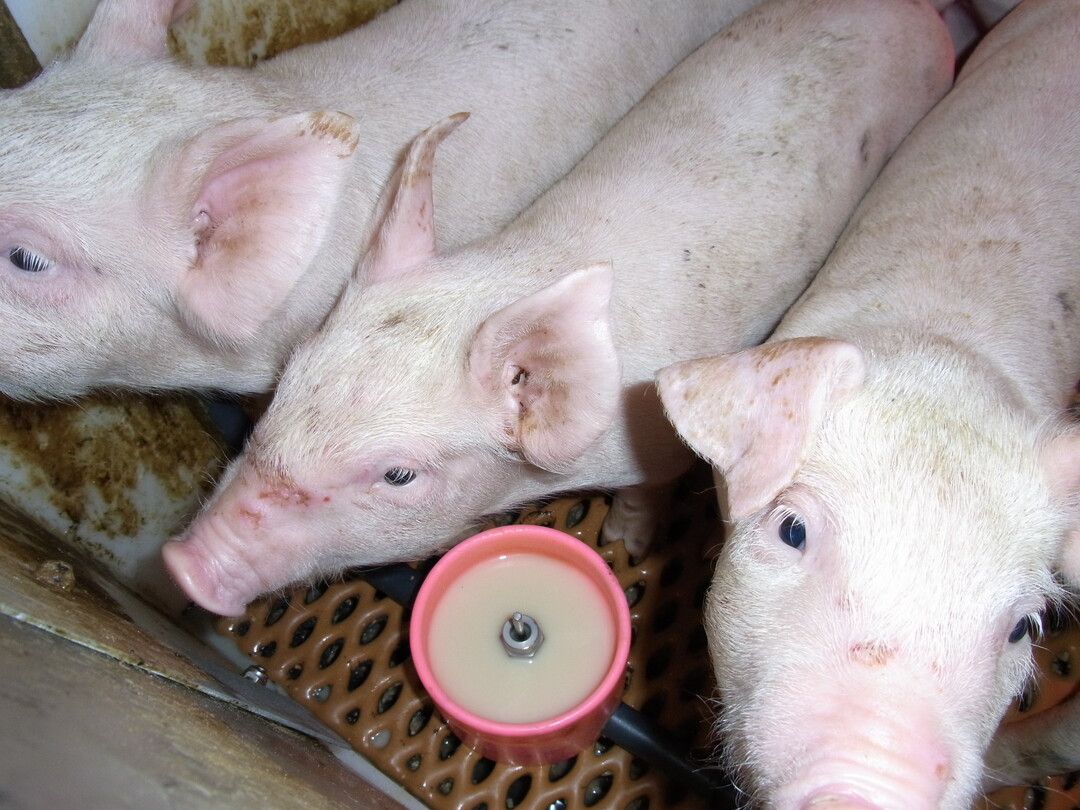

Eine Extraportion Milch für die Kleinsten

Ferkelerzeuger stehen durch die steigenden Wurfgrößen vor der Herausforderung, die hohe Anzahl an Ferkeln erfolgreich aufzuziehen. Die Milchbeifütterung entlastet die Sauen und versorgt die Ferkel mit einer Extraportion Milch.

- Veröffentlicht am

Die Ferkelerzeugung ist in den vergangenen Jahren durch große züchterische Fortschritte geprägt. Das betrifft die Fruchtbarkeitsleistung (14 bis 16 lebend geborene Ferkel pro Wurf), den Anstieg der Zitzenzahl (14 bis 15 pro Sau) sowie die verbesserte Aufzuchtleistung der Zuchtsauen.

Diese gestiegene Reproduktionsleistung bietet die Chance, viele Ferkel an der Sau aufziehen zu können. Allerdings gibt es auch Probleme: einhergehend mit der hohen Wurfgröße sinken die Geburtsgewichte und damit verbunden die Vitalität und Überlebensfähigkeit sowie die Tageszunahmen der Ferkel. Weiterhin steigen das Risiko von Erkrankungen und damit der Aufwand und die Tierarztkosten.

Nur in Ausnahmefällen zulässig

In sehr großen Würfen ist die Zahl der Zitzen der begrenzende Faktor. Außerdem reicht möglicherweise die Milchleistung der Sau nicht für die Anzahl der neugeborenen Ferkel, sodass biologische Grenzen für die ausschließliche Aufzucht an der Mutter gegeben sind. Letztlich sind die rechtlichen Einschränkungen zu beachten. Nach Paragraf 27 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) dürfen die Ferkel mutterlos aufgezogen werden, wenn dies zum Schutz des Muttertieres oder des Saugferkels vor Schmerzen, Leiden oder Schäden erforderlich ist.

Tierschutzrechtlich bedenklich wird es jedoch, wenn ein Teil der Ferkel routinemäßig mutterlos aufgezogen wird. Eine generelle mutterlose Aufzucht ist nicht zulässig – technische Ferkelammen können demzufolge nur in den beschriebenen Situationen (Schutz von Leben, Gesundheit oder Wohlbefinden) eingesetzt werden. Daher müssen möglichst viele Ferkel bei einer Sau (Mutter oder Amme) bleiben. Insofern ist die Milchbeifütterung in der Abferkelbucht eine gute Idee, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten und dennoch große Würfe erfolgreich aufziehen zu können. Nachdem die Effekte während der Säugezeit bereits nachgewiesen wurden, ging es in der vorliegenden Arbeit darum, die Auswirkungen der Milchbeifütterung bis zum Ende der Aufzucht, also bis zum 70 Lebenstag, zu untersuchen.

Lesen Sie den gesamten Beitrag in der aktuellen Ausgabe 13/2020 von BWagrar.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.