Darauf kommt es beim Kalk an

Kalk ist ein oft unterschätzter Nährstofflieferant, spielt aber eine zentrale Rolle für die Bodenfruchtbarkeit. Unterschiedliche Kalkformen, Feinheiten und Herkunftsgesteine wirken sehr unterschiedlich – nicht jeder Kalk ist gleich wirksam. Wer gezielt vergleicht und die chemischen Grundlagen versteht, kann Aufwand und Wirkung besser beurteilen.

von Georg Englert, Landesarbeitskreis Düngung (LAD) Südwest erschienen am 16.06.2025- Kalkmangel weit verbreitet: Rund 60?Prozent der Kulturflächen sind unterversorgt. Neu verpachtete Flächen werden oft zuerst gekalkt – zu Recht.

- Nicht jeder Kalk wirkt gleich: Nur feinkörnige Kalke verwittern zügig. Besonders „mikrofeine Ware“ mit hohem Anteil unter 0,1?mm ist wirksam.

- Gitterstruktur beeinflusst Wirkung: Begleitmineralien oder Herstellungsverfahren (z.?B. bei Konverterkalk) verändern die Kristallstruktur und damit die Verwitterung.

- Reaktivität nicht überschätzen: Labormessungen mit Salzsäure sagen wenig über die Wirkung im Boden aus – viele Standortfaktoren bleiben unberücksichtigt.

- Genau hinsehen lohnt sich: Kalke sind günstig, aber Unterschiede in Feinheit und Zusammensetzung beeinflussen Wirkung und Wirtschaftlichkeit deutlich.

Laut Bodenzustandserhebung sind etwa 60 % unserer Kulturflächen mit Kalk unterversorgt. Neu hinzugekommene Pachtflächen werden daher als erste Maßnahme häufig gekalkt. Laut Düngemittelstatistik steigt der Absatz von Kalkprodukten von Jahr zu Jahr deutlich an. Die Preisspannen der Produkte sind dabei enorm. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Wie wirken Kalke im Boden? Worauf muss der Landwirt beim Einkauf achten?

In der Regel werden heute Naturkalke oder Silikatkalke in erdfeuchter Form ausgebracht. Carbokalk ist der einzige nennenswerte Rückstandskalk, der eine Rolle spielt. Diese Kalkformen sind nicht wasserlöslich. Damit sie wirken können, bleibt nur der Weg über den Verwitterungsprozess. Je feiner das Ausgangsmaterial, desto schneller verläuft dieser Prozess. Während er bei grob vermahlenen Kalken nur sehr langsam in Gang kommt, geht es bei sehr feinen Kalksorten schneller.

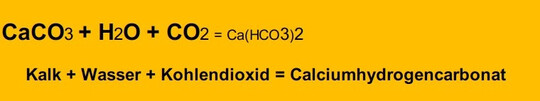

Im Boden wirken die Elemente Calcium und Magnesium am Tonmineral – der Fachbegriff hierfür ist „Austauscherbelegung“. Die optimale Austauschersättigung soll bei etwa 80 Prozent Calcium und etwa 15 Prozent Magnesium liegen. Um an den nur wenige tausendstel Millimeter großen Austauscher zu gelangen, muss der Kalk in wasserlöslicher Form – als Hydrogencarbonat – vorliegen. Diese Form ist auch auf jeder Mineralwasserflasche angegeben.

Der Vermahlungsgrad

Je feiner die Aufmahlung, desto größer wird die angreifbare Oberfläche. Die beschriebenen Kalkformen sind säurelöslich – insbesondere Kohlensäure greift die Oberflächen an und bildet das gewünschte Hydrogencarbonat. Dabei entsteht an diesen Oberflächen jedoch eine neutralisierte Zone. Der größte Teil der Kalkpartikel bleibt zunächst ungenutzt und stabil, der Verwitterungsprozess ist gestoppt. Erst wenn diese Zone durch unterschiedliche Vorgänge im Boden gestört wird, setzt der Prozess erneut ein.

Besonders wirksam sind Kalke mit einem hohen Anteil unter 0,1 mm – sogenannte „mikrofeine Ware“. Sie erreichen Oberflächen von bis zu 3000 cm² pro Gramm Kalk.

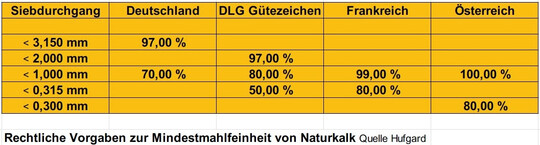

Im Vergleich zu unseren Nachbarländern ist die vorgeschriebene Mindestmahlfeinheit in Deutschland großzügig bemessen: Lediglich 70 % der Partikel müssen kleiner als 1,0 mm sein. Das DLG-Gütezeichen schreibt immerhin 50 % unter 0,315 mm vor. In der Tabelle sind einige strengere Vorgaben unserer Nachbarländer aufgeführt.

Ausgangsgestein und kristalline Struktur

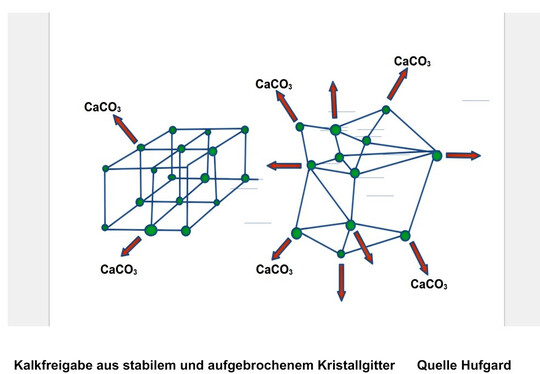

In der Chemie werden Calciumcarbonate und Calciumsilikate als Salze bezeichnet. Salze bilden eine Kristallgitterstruktur – bekannt ist dies etwa aus dem Kalibergbau unter dem Begriff „Steinsalz“.

Innerhalb dieser Gitterstruktur sind die Moleküle elektrostatisch miteinander verbunden. Die Stärke der Anziehungskräfte hängt von der Atomgröße und der Ladungszahl ab.

Die Elemente Calcium und Magnesium sind relativ kleine Atome und jeweils zweifach positiv geladen. Dadurch entstehen sehr hohe Anziehungskräfte. In der Natur bilden sich daraus häufig kompakte, hochfeste Gesteine.

Mit zunehmenden Anteilen an Begleitmineralien in den Naturkalken – etwa Silizium, Aluminium, Eisen oder Mangan – wird das Kristallgitter aufgebrochen. Die Abstände zwischen den Molekülen werden unregelmäßiger, der Gehalt an Calcium und Magnesium nimmt in der Analytik ab. Es entstehen mechanisch weichere Gesteine, die leichter verwittern. Hierfür ist der traditionelle Begriff „Mergel“ geläufig – für bröselige, zerfallende Ausgangsgesteine.

Beim Konverterkalk wird das Kristallgitter bereits im Herstellungsprozess durch einen Überschuss an CaO teilweise aufgebrochen.

Die Reinheit von Naturkalk beginnt bei 95 % CaCO3 / MgCO3. Die Düngemittelverordnung (DüMV) schreibt 75 % CaCO3 / MgCO3 Mindestgehalt vor. Für Konverterkalk liegt der Mindestgehalt bei 40 % CaO, was circa 75 % CaSiO3 entspricht.

Die auf den Datenblättern angegebene Reaktivität ist keine lineare Aussage über die tatsächliche Umsetzung der Kalke im Boden. Die Labormessung erfolgt mit Salzsäure bei einem pH-Wert von 2,0 über einen Zeitraum von zehn Minuten. Dieses Verfahren ist jedoch nicht direkt auf unsere Kulturflächen übertragbar, da dort ganz andere Bedingungen herrschen.

Die Reaktivität ist abhängig von der mineralogischen Zusammensetzung des Ausgangsgesteins. Faktoren wie Bodenart, Bodenreaktion und Bewirtschaftungsform der zu kalkenden Flächen bleiben in der Messung unberücksichtigt.

In einigen unserer Nachbarländer wird die Reaktivität auf Basis von Zitronensäure bestimmt – ein Verfahren, das den natürlichen Bedingungen im Boden bereits näherkommt.

Preisgünstig ist nicht unbedingt preiswert

Im Vergleich zu anderen Düngemitteln sind Kalke sehr günstig. Berücksichtigt man jedoch Frachtkosten und Handelsmargen, bleibt oft nur ein geringer Betrag für das eigentliche Produkt übrig. Rechnet man zudem die Streukosten hinzu, wird das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen noch deutlicher. Es lohnt sich also, die Angebote genauer zu prüfen.

Grundsätzlich gilt die einfache Formel: Je feiner vermahlen, desto schneller die Wirkung. Naturkalke und Silikatkalke müssen verwittern, um ihre Wirkung entfalten zu können. Daher ist preisgünstig nicht immer gleich preiswert.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.