Bevor es an frischer Luft, Wasser und Futter fehlt

Ohne Strom läuft auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben nichts. Fällt die Stromversorgung etwa durch einen Blitzeinschlag oder umgestürzte Strommasten aus, ist es besonders für tierhaltende Betriebe entscheidend, eine funktionstüchtige Ersatzstromversorgung bereitzuhalten. In solchen Notfällen können Notstromaggregate die Versorgung des Betriebes aufrechterhalten. Mithilfe einer Schaltvorrichtung wird dabei vom Netz- auf den Ersatzbetrieb umgeschaltet.

von Alfons Fübbeker, Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen Quelle Alfons Fübbeker, Landwirtschaftskammer Niedersachsen erschienen am 09.09.2025Bei einem Stromausfall ist die Versorgung der Tiere mit Frischluft, Futter und Wasser oft nicht mehr gewährleistet. Daher sollte ein Notstromaggregat nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bereitstehen. Jeder Tierhalter hat ein ureigenes Interesse daran, Schäden und Belastungen durch den Ausfall von Lüftungs- und Fütterungstechnik zu vermeiden. Elektronische Geräte wie Steuerungscomputer und Regeltechnik sind empfindlich gegenüber Frequenzschwankungen, dadurch sind Fehlfunktionen oder Ausfälle möglich. Deshalb gelten für Notstromanlagen in solchen Fällen erhöhte Anforderungen. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl ist die sogenannte Unterbrechungszeit, also die Zeitspanne zwischen Stromausfall und dem Einsatz des Notstromaggregats. Bei Zapfwellengeneratoren dauert diese Unterbrechung wegen der notwendigen Bereitstellung des Schleppers meist länger als bei stationären Aggregaten.

Vor dem Kauf eines Notstromaggregats sollte daher gut überlegt werden, in welchem Zeitraum die Stromversorgung wiederhergestellt werden kann und ob diese Zeitspanne akzeptabel ist. Besonders kritisch ist das beim Ausfall von Lüftungsanlagen in zwangsbelüfteten Ställen. Dann steigen nicht nur die Schadgaskonzentrationen, sondern auch die Temperatur. Im Sommer kann dies bereits nach kurzer Zeit zu erheblichen Tierverlusten führen. Auch die Wasserversorgung muss schnellstmöglich wieder funktionieren. Produktionsanlagen wie Fütterungs- oder Melktechnik können unter Umständen etwas längere Ausfallzeiten verkraften, jedoch ist das tolerierbare Zeitfenster bei Melkrobotern deutlich kleiner.

Welche Leistung ist erforderlich?

Zur Ermittlung der richtigen Aggregatgröße kann entweder der gesamte Hausanschluss oder der Strombedarf einzelner Geräte (Verbraucher) zugrunde gelegt werden. Entscheidend ist, welche Anlagen im Notfall gleichzeitig betrieben werden müssen. In schweinehaltenden Betrieben mit Zwangsbelüftung sind das beispielsweise Ventilatoren und Fütterungsanlagen und bei Milchviehbetrieben die Geräte zur Milchgewinnung (Melk- und Kühltechnik). Unabhängig von der Tierart müssen auch die Wasserversorgung, ein Teil der Beleuchtung sowie Steuerungscomputer und Alarmeinrichtungen versorgt werden. Die elektrische Leistung dieser Geräte (in Kilowatt, kurz kW) kann an den Typenschildern abgelesen und summiert werden. Um auch höhere Anlaufströme abzudecken, sollte auf den ermittelten Wert ein pauschaler Zuschlag von circa 25 Prozent (%) erfolgen. Die Leistungsangabe von Notstromaggregaten erfolgt in der Regel in Kilovoltampere (kVA), was auch die Schein- und Blindleistung umfasst.

Um die Scheinleistung des Notstromgenerators zu ermitteln, muss der errechnete kW-Wert durch 0,8 (cos phi) geteilt werden. Beispiel: 30 kW Leistungsbedarf plus 25 % Zuschlag geteilt durch 0,8 = 46,8 kVA. Um Notstromaggregate im Einsatzfall nicht zu überlasten, ist es möglich, Geräte mit einen großem Leistungsbedarf, die im Notfall nicht unbedingt zeitgleich benötigt werden (zum Beispiel elektrische Güllerührwerke), durch den Elektriker so abzusichern, dass sie im Notstrombetrieb nicht zugeschaltet werden können.

Geräteausstattung entscheidend

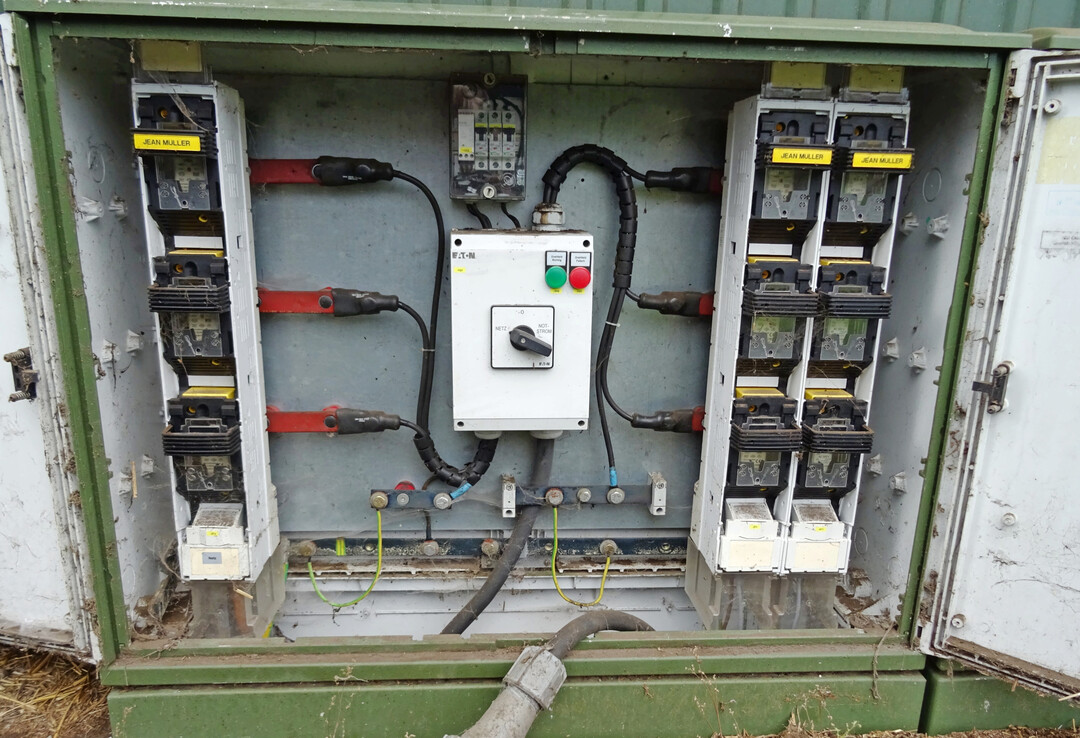

Sinnvoll sind Notstromaggregate mit einer Haus- und Feldumschaltung sowie mit einem Unter- und Überspannungsschutz. In der Regel wird ein Netz-/Notstromumschalter hinter dem Stromzähler eingebaut, mit dem sich das gesamte Betriebssystem auf Notstrombetrieb umstellen lässt. Das Notstromaggregat wird über ein Verbindungskabel angeschlossen. Eine passende Erdung ist erforderlich, und der Einspeisepunkt muss vom Elektriker fachgerecht installiert werden.

Wichtig ist dabei, dass keine Rückwirkungen ins öffentliche Stromnetz entstehen. Deshalb ist ein vom Elektriker zu installierender Netz-O-Notstromschalter (Trenneinrichtung) erforderlich. Das Notstromaggregat sollte möglichst nah am Einspeisepunkt oder leicht zugänglich platziert sein. Ist es beispielsweise dauerhaft im Stallbereich untergebracht, muss auf Schutz vor Staub und Feuchtigkeit geachtet werden. Auch Aspekte wie Belüftung, Lärmschutz, Abgasführung und Zugänglichkeit sind bei der Standortwahl zu berücksichtigen.

Nicht außer Acht zu lassen ist, dass bei einem flächendeckenden Stromausfall beispielsweise für weiter entfernte Stallgebäude mit einem separaten Stromanschluss zusätzliche Notstromaggregate nötig sind. Die Alarmauslösung bei Stromausfall muss zuverlässig funktionieren, daher sind die Batterien regelmäßig zu prüfen und zu wechseln. Für den Fall, dass das Telefonnetz ebenfalls ausfällt, sollten optische (Signalleuchte) oder akustische Signale (Signalhorn) am Alarmgerät vorhanden sein.

Fotovoltaikanlagen sind nicht automatisch zur Notstromversorgung geeignet. Selbst bei Sonnenschein muss bei einem Netzstromausfall die PV-Anlage ausreichend Strom (zum Beispiel aus Batterien) erhalten. Denn in der Regel handelt es sich um netzgekoppelte Anlagen, die auf eine externe Stromversorgung angewiesen sind. Batteriespeichersysteme werden, gegen Aufpreis, mit einer Notstromfunktion angeboten. Allerdings dient diese Funktion lediglich dazu, die Unterbrechungszeit zu verkürzen. Für eine „echte“ Notstromversorgung sind diese Systeme in der Regel nicht geeignet. Häufig reichen Kapazität und Leistung zur Versorgung des gesamten Betriebes nicht aus oder im schlechtesten Fall ist der Speicher bei Stromausfall leer.

Zapfwellenbetriebene Notstromaggregate

In der Landwirtschaft sind Zapfwellenaggregate weit verbreitet. Hierbei wird der Generator auf einem Gestell mit Dreipunktaufhängung montiert und über einen Schlepper angetrieben. Die erforderliche Schlepperleistung sollte etwa doppelt so hoch sein wie die kVA-Leistung des Generators (beispielsweise 46,8?kVA × 2 = circa 95?kW). Der Schlepper muss die Zapfwellendrehzahl auch unter Last konstant halten, um Frequenzschwankungen zu vermeiden. Moderne Schlepper mit Motormanagement können dies automatisch regeln. Zudem muss ausreichend Diesel vorrätig sein. Bei einem Verbrauch von etwa zehn Liter (l) pro Stunde wären für 24 Stunden Notstrombetrieb rund 240?l Diesel notwendig.

Stationäre Notstromaggregate

Stationäre Aggregate mit fest verbautem Motor bieten mehr Komfort und sind ständig einsatzbereit. Sie können bei Stromausfall manuell oder automatisch starten und stellen die Stromversorgung in sehr kurzer Zeit wieder her. In der Landwirtschaft kommen in der Regel Dieselaggregate zum Einsatz. Zusätzliche Optionen wie automatische Startsysteme, Schallschutzhauben oder größere Dieseltanks sind möglich.

Anschaffungspreise und Installation

Ein zapfwellenbetriebenes Aggregat mit Haus- und Feldumschaltung und 50?kVA-Leistung kostet etwa 7500?Euro. Hinzu kommen rund 2000?Euro für Einbau und Zubehör, insgesamt also etwa 9500?Euro netto. Ein stationäres Gerät in vergleichbarer Größe ist rund 12.000 Euro teurer. Die Installation und Inbetriebnahme dauert üblicherweise ein bis zwei Tage und sollte von einer qualifizierten Elektrofirma mit Erfahrung in Notstromtechnik durchgeführt werden. Die Schutzart des Geräts sollte mindestens IP 44 betragen, also Schutz gegen feste Fremdkörper größer als einen Millimeter sowie gegen Spritzwasser. Für höhere Anforderungen, zum Beispiel bei starker Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung durch Strahlwasser (Wasserschlauch), ist eine höhere Schutzklasse empfehlenswert.

Einsatzbereitschaft sicherstellen

Da Notstromaggregate selten genutzt werden, ist die Funktionsfähigkeit regelmäßig zu prüfen. Zapfwellengeräte sollten drei- bis viermal im Jahr laufen, um zum Beispiel das Magnetfeld im Generator zu erneuern. Stationäre Aggregate mit Dieselmotor sollten monatlich für etwa 30 Minuten in Betrieb genommen werden. Dabei ist neben den üblichen Wartungsarbeiten am Motor (Schmieröl, Keilriemen, Kraftstoff- und Luftfilter) besonders die Startbatterie zu prüfen. Auch die maximal mögliche Lagerdauer des Kraftstoffes ist zu beachten. Neben der technischen Einsatzbereitschaft sollte auch ein Notfallplan vorhanden sein, denn auch Familienangehörige, Mitarbeiter (unter anderem Festangestellte, Auszubildende) müssen wissen, wie das Aggregat in Betrieb genommen wird.

Die Planung einer Notstromversorgung erfordert viele Überlegungen, um im Ernstfall gut gerüstet zu sein. Die Anlage sollte einfach und sicher zu bedienen sein und auf die Anforderungen des Betriebs abgestimmt werden. Die fachgerechte Planung und Installation durch einen Elektrofachbetrieb sind dabei unerlässlich.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.