Pflanzenschutz im Umbruch

Lebensmittel waren noch nie so sicher wie heute – die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist aber eine andere. Pflanzenschutzreferent Dr. Andreas Maier vom Regierungspräsidium Karlsruhe beleuchtet die Situation beim Bauerntag des Kreisbauernverbands Rhein-Neckar aus fachlicher Sicht. Den gedruckten Beitrag lesen Sie in BWagrar-Ausgabe 9/2016, Seite 14. Mehr zu den Ausführungen von Dr. Maier wird hier zusammengestellt.

- Veröffentlicht am

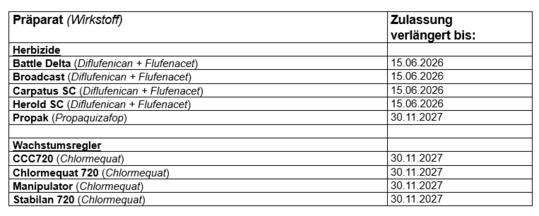

Der Verlust an Pflanzenschutzmitteln durch Zulassungsende oder nachlassende Wirksamkeit über Resistenzen wird nicht ausgeglichen“, so die Einschätzung des Pflanzenschutzreferenten. Gründe sind: Es gibt Probleme, noch neue Wirkstoffe zu finden, die Kriterien für neue Wirkstoffe sind sehr hoch und der Aufwand für Studien, die vom Umweltbundesamt (UB A) verlangt werden, ist stark gestiegen. Besonders bei Insektiziden sei die Situation gravierend, dort wurde seit über zwei Jahren kein Mittel mehr zugelassen.

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln liegt beim EU-Mitgliedsstaat und soll nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen. Allerdings sind in jedem Land unterschiedliche Mess- und Erfassungsmethoden, unterschiedliche Annahmen bei verschiedenen Parametern vorhanden. Ausschlusskriterien (Cut-off-Kriterien) für Pflanzenschutzmittel sind laut EU-Zulassungsverordnung krebserzeugende Stoffe, solche mit erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Eigenschaften, welche, die endokrin (hormonell) wirksam sind, schwer abbaubare und toxische Stoffe für die Umwelt. Wirkstoffe, die aufgrund ihrer Toxizität (Giftigkeit) höhere Risiken für Mensch und Umwelt aufweisen, werden zu sogenannten "Substitutionskandidaten" auf EU-Ebene. Auf Ebene der Mitgliedsstaaten wird bewertet, ob eine Substitution (Wechsel, Ersatz) vor dem Hintergrund der ökonomischen Auswirkungen und der Vielfalt der Wirkmechanismen (Resistenzen) möglich ist. Eine ganze Reihe von Fungiziden, darunter viele aus der Wirkstoffgruppe der Azole, aber auch Strobilurine, gehört zu den „Substitutionskandidaten“. Die Azole sind „endokrin“ (hormonell) wirksam. Aufgrund der wichtigen Rolle der Azole im Resistenzmanagement werden sie aber „wahrscheinlich“ erhalten bleiben, hat Maier Hoffnung. Für die Mittel im ökologischen Landbau gelten die strengen Regelungen nicht.

Vorgaben des Lebensmittelhandels konterkarieren verantwortlichen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Die Vorgaben großer Lebensmittelketten und -discounter (LEH) hinsichtlich des Pflanzenschutzes „konterkarieren“ nach seiner Ansicht einen verantwortungsvollen Pflanzenschutz. Nach diesen Vorgaben müsse beispielsweise früh und vorbeugend statt nach Schadschwelle behandelt werden, damit am Ende keine Rückstände auffindbar seien, oder die Vorgaben führen dazu, breit statt spezifisch wirksame Mitteln einzusetzen, sieht Maier die Situation skeptisch.

UBA will mehr Umweltschutz

Die Biodiversität fließt ebenfalls immer stärker in die Zulassungskriterien ein. Pflanzenschutzmittel dürfen keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben hinsichtlich Wasser, Luft und Boden, sie sollen auch andere Arten, die nicht behandelt werden sollen (Nichtzielorganismen) nicht beeinträchtigen und ebenfalls die biologische Vielfalt und das Ökosystem nicht über Gebühr belasten. Das UBA moniert, dass das Greening dafür nicht ausreiche. Anrechenbar sind in Augen dieses Amtes nur Flächen-Stilllegungen. Zwischenfrüchte sind dem UBA nicht dauerhaft genug und bei Leguminosen stört, dass Pflanzenschutz betrieben werden darf. Die Behörde fordert weitere Maßnahmen. Nach Vorstellungen des UBA darf ein Landwirt ein Mittel nur anwenden, wenn er bestimmte Anteile an Ausgleichsflächen nachweist, wie Stilllegung mit Ackerwildkräutern, Landschaftselemente, Gewässerrandstreifen und Streuobstflächen. Diese Forderungen, so Maier, wirken der Harmonisierung in der EU entgegen, da sie nur auf Deutschland ausgerichtet seien.Eigentlich sei Biodiversität eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu regeln.

Wassereinträge mit Pflanzenschutzmittelrückständen müssen verringert werden

Eine größere Rolle kommt ebenso dem Run-off, dem oberflächlichen Abfließen von Wasser ohne Bodenabtrag, als dem wichtigsten Eintragspfad von Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu. Zur Verminderung des Pflanzenschutzmitteleintrags sind Randstreifen oder Mulchsaat/Direktsaat in Anwendungsbestimmungen vorgeschrieben: Ein Randstreifen am Gewässer mit fünf, zehn oder 20 Metern Breite, der bewachsen sein muss - Blühstreifen, Grasnarbe, ob Kulturpflanzen dazuzählen, ist noch offen. Das UBA stellt sich eine Mulch- oder Direktsaat mit mindestens 50 Prozent Bodenbedeckung vor - eine Forderung, die schwer einzuhalten ist, wie Dr. Maier mit einem Bild eine Bodens mit Bedeckung zeigt: Es sieht dicht bedeckt aus, aber es sind höchstens 30% erreicht.

Glyphosat nicht aus Gefälligkeit an Bekannte abgeben

Glyphosat hat gerade für Schlagzeilen als Bestandteil im Bier gesorgt. Maier zeigt, dass es grundsätzlich krebserregend sein kann (ebenso wie Kaffee und die Mehrzahl aller Stoffe), es aber nach den Vorgaben in der Zulassung nicht sei, sofern es richtig angewendet werde. Im Fokus steht es durch die enorme Menge, die ausgebracht werde: 30.000 t Wirkstoff im Jahr in Deutschland. Dabei zu je 40% in der Vorsaatanwendung beim Mulchen und der Einsparung der Stoppelbearbeitung, je 10 Prozent zur Sikkation (in Baden-Württemberg höchstens zwei Prozent) und in Sonderkulturen und 1 % im Haus- und Kleingarten. Diese Zahl schätzt er höher ein und warnt die Landwirte, das Mittel aus Gefälligkeit an Nachbarn abzugeben, die damit unsachgemäß umgehen können. Auch Landwirte sollten tunlichst vermeiden, es auf Randstreifen oder in der Wegrinne einzusetzen, wo es direkt in den Wasserabfluss gelangt.

Im Fokus steht auch der Bienenschutz. Deshalb Mittel nur entsprechend der Zulassung einsetzen. Eigentlich selbstverständlich, aber nicht immer beachtet: Die Spritze abstellen, wenn Fahrradfahrer, Jogger oder Spaziergänger in den Nebel geraten können.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.