Forschung zur Minderung von Stickstoffverlusten mit Kalk

- Veröffentlicht am

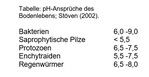

Hohe N-Verlustraten im Ackerbau sind nicht nur ein vermeidbarer Kostenfaktor für den Landwirt, sondern auch eine Belastung für die Umwelt, wenn N beispielsweise als klimawirksames Lachgas in die Atmosphäre entlassen wird oder in Form von Nitrat das Grundwasser belastet. Aktuell liegt die sogenannte Stickstoffnutzungseffizienz (NUE) – also der Anteil des in die landwirtschaftliche Fläche eingetragenen Stickstoffs, der tatsächlich in der Nutzpflanze ankommt – teilweise unter 50 Prozent. Aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, dass auch der Kalkversorgungszustand vieler landwirtschaftlich genutzter Flächen nicht zufriedenstellend ist. In einigen Regionen Deutschlands gelten etwa ein Drittel bis die Hälfte der Acker- und Grünflächen als nicht ausreichend gekalkt (Versorgungsstufe A und B nach VDLUFA-Konzept). Insbesondere auf diesen versauerten Flächen können durch eine Optimierung der Kalkversorgung die Stickstoffausnutzung verbessert und die Stickstoffverluste reduziert werden.

Eine verbesserte Bodenstruktur führt nämlich zu einer erhöhten Stabilität des Bodens, wodurch Erosion und oberflächlicher Abfluss minimiert werden. Durch die Optimierung der Struktur und Porenraumverteilung im Boden wird auch die Durchlüftung des Bodens verbessert. Dadurch kommt es zu weniger an Sauerstoff verarmten Bodenzonen, welche wiederum die Umwandlung des pflanzenverfügbaren Nitrats in gasförmig entweichendes Lachgas (bzw. elementares N) fördern würden. Bei einer verbesserten, gleichmäßigen Durchwurzelung wird es kaum noch schlecht bzw. nicht durchwurzelte Zonen im Boden geben, die als Hauptquelle für Nitrat-Auswaschungsverluste gelten. Der Einfluss einer Kalkung auf die organische Substanz im Boden ist hingegen umstritten: einerseits ist kurzfristig durch die Erhöhung des pH-Wertes eine Mineralisation und damit eine vermehrte Freisetzung an mineralischem N zu erwarten. Langfristig wird aber durch verbesserte Aggregierung (Schutz der organischen Substanz vor Abbau) und erhöhte pflanzliche Produktion (mehr Eintrag organischer Substanz über Ernte-Wurzel-Rückstände) ein erhöhter Humusgehalt im Boden erwartet.

Um die Idee zu prüfen, werden in den kommenden drei Jahren Feldversuche auf schweren, kalkbedürftigen Flächen durchgeführt. An zehn über Deutschland verteilten Standorten werden dazu Parzellen angelegt, denen jeweils verschiedene N-Düngerstufen und Kalkapplikationen verabreicht werden. Neben bodenphysikalischen Kennwerten (Wasser- und Luftleitfähigkeit, Aggregatstabilität und mehr) werden auch die N-Flüsse untersucht, also die gasförmigen Verluste (Ammoniak, Lachgas), die Auswaschungsverluste (Nitrat) sowie die N-Mengen in der Nutzpflanze. Aus den resultierenden Werten lässt sich errechnen, inwieweit die Kalkzufuhr die Bodenstruktur verbessert und sich daraus eine optimierte Nutzungseffizienz von N ergibt.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.