Wirtschaften im steilen Gelände

- Veröffentlicht am

Die „Grünlandwelt“ rund um Freiamt scheint noch in Ordnung zu sein. Artenreiche extensiv und auch intensiver genutzte Wiesen und Weiden prägen die vom Tourismus geschätzte Region. Doch die teils steilen bis sehr steilen Hänge lassen eine maschinelle Bewirtschaftung nur eingeschränkt zu. Meist bleibt die Weide als einzige sinnvolle Alternative. Doch wie sieht es mit der Rentabilität aus? Dieser Frage nimmt sich ein EIP-Projekt an, an dem 30 Landwirte aus dem Schwarzwald und von der Schwäbischen Alb in engem Austausch mit Wissenschaftlern der Uni Hohenheim und Experten vom LAZBW Aulendorf mitwirken. Ein erstes Ergebnis daraus stellte Dr. Lukas Kiefer von der Uni Hohenheim vor. So kann es für eine effizientere Nutzung von Grünlandaufwüchsen sinnvoll sein, Kraftfuttergaben auf ein Minimum zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten.

Grünlandeffiziente Weidekuh als neues Zuchtziel?

Juliane Dentler regte an, die Zuchtziele bei der gut für die Weide geeignete Zweinutzungsrasse Vorderwälder zu überdenken und eventuell neue Merkmale wie das einer „grünlandeffizienten Weidekuh“ zu erfassen.

Landwirt Mathias Brugger aus Lenzkirch-Saig berichtete über seine Erfahrungen mit Kurzrasenweide. Um den Grasaufwuchs mit dem Futterbedarf in Einklang zu bringen, ist ein früher Auftrieb wichtig. Ziel müsse eine hohe Grundfutterausnutzung bei insgesamt hoher Grundfutterleistung sein. Allerdings rückt damit die Milchleistung des Einzeltieres etwas in den Hintergrund. Als gutes Hilfsmittel habe sich der Einsatz des rund 700 Euro teuren Rising-Plate-Meters erwiesen, mit dem sich über wöchentliche Messungen der Futterzuwachs gut ermitteln lässt.

Rotklee hält länger durch als gedacht

Wenn die Stickstoffdüngung zurückgefahren wird, lassen sich Leguminosen wie Weißklee und Rotklee durch Nachsaat gut im Bestand etablieren. Dieses Fazit zog Wilhelm Wurth vom LAZBW bei der Vortragstagung im Kurhaus in Freiamt aus einem Aulendorfer Versuch. Dabei überraschte vor allem der Rotklee, der sich länger im Bestand hielt als bislang immer angenommen wurde.

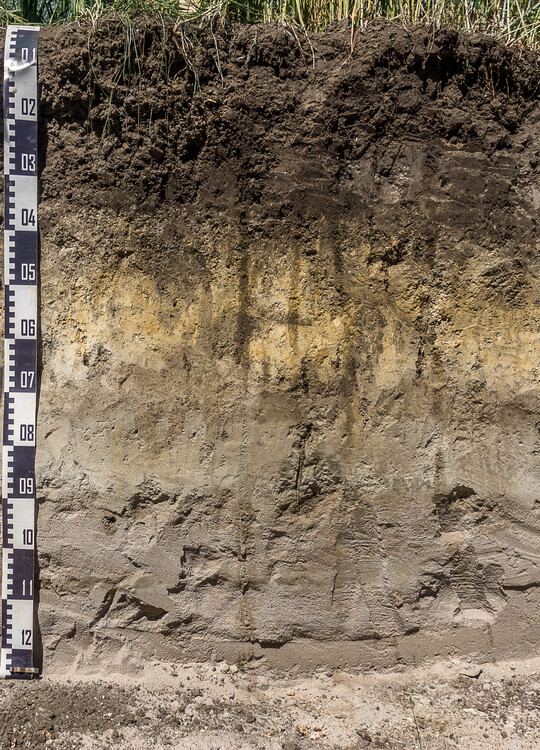

Die Grunddüngung mit Phosphat und Kali sowie die Kalkung nicht allzu stiefmütterlich links liegen zu lassen, dafür plädierte Dr. Gerhard Riehl vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Gerade auf den Böden des Schwarzwaldes, die vielfach einen zu niedrigen pH-Wert aufwiesen, lohne die Kalkung, da dadurch nicht nur wertvolle Futtergräser im Bestand gehalten werden, sondern die Verfügbarkeit andere Nährstoffe besser werde. Rieh empfahl, alle vier Jahre vier bis acht Dezitonnen CaO pro Hektar als Erhaltungskalkung auszubringen.

Beim Stationenrundgang am Nachmittag auf dem Betrieb von Thomas Reinbold machte Professor Dr. Martin Elsäßer vom LAZBW deutlich, wie wichtig eine gute Weideplanung ist. Wer nach dem Motto verfahre „Kühe raus, die sollen fressen, was da ist“ erleide Schiffbruch.

Bodendruck mit Folgen

LAZBW-Mitarbeiter Wilhelm Wurth und Martin Grässling vom Landwirtschaftsamt Emmendingen machten auf die Folgen des durch die Bewirtschaftung mit immer schwereren Geräten stetig steigenden Bodendrucks im Grünland aufmerksam. Nicht nur die Ausbreitung der Gemeinen Rispe ist mitunter darauf zurückzuführen, auch die Wasserinfiltration in den Boden wird verzögert. Wurth und Grässlin zeigten dies eindrucksvoll an der Versickerungsgeschwindigkeit von einem Eimer Wasser in durchsichtigen Plastikröhren an einer verdichteten und an einer nicht befahrenen Stelle. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten stets die größtmöglichen Reifen mit der größtmöglichen Aufstandfläche zum Einsatz kommen. Dann erst sei die Tandemachse das Mittel der Wahl, da der Bodendruck mit jeder Überfahrt eines Reifens zunehme.

Die ab 2025 vorgeschriebene, bodennahe Gülleausbringung stößt in der Praxis auf große Vorbehalte. Narbenschäden durch die „Güllewürste“ sowie verschmutztes Futter werden immer wieder als Vorbehalte vorgebracht. Ist die Angst berechtigt? Dieser Frage ging Jörg Messner vom LAZBW nah. Ob breitflächig oder streifenförmig – die Problematik sei die gleiche. Am Futter anhaftende Güllereste gebe es auch bei der Breitverteilung, bei der streifenförmigen Ausbringung seien sie eben nur besser zu sehen. Um der befürchteten „Streifenkrankheit“ zu begegnen, müsse Gülle fließfähig sein und hier habe sich die Verdünnung mit Wasser bewährt. Entgegen vieler positiver Erfahrungen von Praktikern hätten wissenschaftliche Untersuchungen mit den am Markt angebotenen Güllezusätzen keine Effekte feststellen können. Daher lautete sein Rat: ausprobieren.

Separierung als Alternative zur Verdünnung mit Wasser

Als Alternative zur Verdünnung der Gülle komme die Separation in Frage. Die dabei erzeugte Festphase sei nach der neuen Düngeverordnung wie flüssiger Wirtschaftsdünger einzustufen, womit die gleichen Sperrfristen, Vorgaben zur Einarbeitung auf unbestelltem Ackerland und Lageranforderungen wie bei der Gülle gelten. Die Kosten der Gülleseparierung bezifferte Harald Reinbold als Vertreter des Maschinenrings, der den Gülleseparator vorstellte, auf 1,0 bis 1,5 Euro/m³.

Bei der anschließenden Maschinenvorführung zeigte sich augenscheinlich, dass der Schleppschuhverteiler mit 15 m Arbeitsbreite und einem 17 m³ Fass in hängigem Gelände an Grenzen kommt, selbst auf trockenem Boden. Gut zurecht kam an einem weitaus steileren Hang die von Benedikt Himmelsbach vorgeführte Gülleverschlauchung. Laut seinen Angaben beträgt die Ausbringleistung bei sieben Meter Arbeitsbreite rund 60 m³ Gülle pro Stunde.

Ausnahmeregelung für Höhenlandwirtschaft

Deutliche Kritik an der für die Höhenlandwirtschaft derzeit diskutierten Ausnahmereglung von der streifenförmigen Ausbringung kam von Eckhard Schmieder, dem stellvertretenden Vorsitzenden für Höhenlandwirtschaft. Die angedachte Lösung nur für extreme Steillagen eines Betriebes eine Breitverteilung zuzulassen, in weniger hängigem Gelände aber bodennahe Ausbringung in ein und demselben Betrieb zu fordern, belaste die Landwirte über Gebühr. Denn dann müssten sie mindestens zwei, teils sogar drei Techniken zur Gülleausbringung auf dem Betrieb vorhalten. Einen Lohnunternehmer oder den Maschinenring mit der Ausbringung der Gülle auf ebenem Gelände für kleine Restflächen zu beauftragen, sei utopisch. Diese hätten für solch geringe Arbeitsumfänge bei einem immer enger werdenden Zeitfenster für die Düngung wohl kaum Interesse.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.