Hochprozentig erfolgreich

- Veröffentlicht am

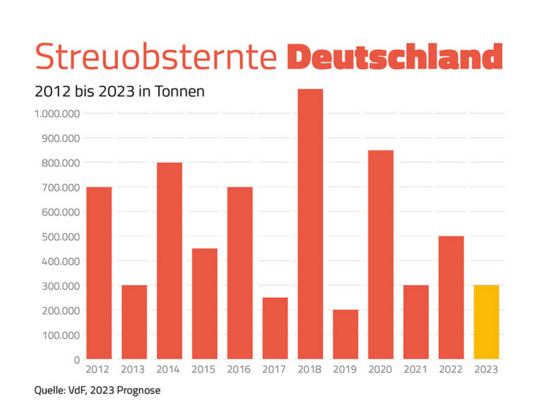

Vier Gold- und eine Silbermedaille gab es dieses Jahr bei der internationalen Qualitätsprüfung für Spirituosen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für Produkte, die die Forschungs- und Lehrbrennerei der Uni Hohenheim in Stuttgart zur Prämierung eingereicht hat. Zurückzuführen sind die Spitzenplätze wohl in erster Linie auf ein Aroma-schonendes Destillieren. Dabei ist die Kernaufgabe der Forschungs- und Lehrbrennerei nicht das Brennen von Spirituosen, sondern die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Destillationstechnik und Aromastoffen. Damit sollen Empfehlungen und Rezepturen für die deutschlandweit 13.784 kleinen Brennereien erarbeitet werden, um die vorherrschende Qualität von Spirituosen generell zu verbessern. Neu in den Fokus der Forschung rückt gerade die Frage, wie die Verwertung von Streuobst gesichert werden kann, um so den Erhalt dieser wichtigen Biotope zu fördern.

Saubere Trennung der Aromastoffe

„Worauf es bei Destillaten ankommt, ist das Fruchtaroma zu bewahren“, beschreibt Dr. Daniel Einfalt, Leiter der Forschungs- und Lehrbrennerei an der Universität Hohenheim. „Die Kunst beim Destillieren ist es, die Trennung der Aromastoffe möglichst sauber hinzubekommen und möglichst viel von den wohlschmeckenden guten, möglichst wenig von den schlechten Aromen im fertigen Produkt zu haben.“ „Manche mögen es ja, wenn der Schnaps scharf schmeckt. Aber wenn er auf der Zunge brennt, hat der Brennmeister seine Arbeit nicht gut gemacht. Dann sind zu viele von den schlechten Aromen in das Endprodukt gelangt. Denn Alkohol selbst ist nicht scharf, sondern eher weich, so wie guter russischer Wodka“, erklärt Prof. Dr. Ralf Kölling-Paternoga, Leiter des Fachgebietes Hefegenetik und Gärungstechnologie.

Der richtige Cocktail an Aromen

„Noch wissen wir wenig, welche Stoffe ein gutes Aroma ausmachen“, fährt er fort. „Was ist das Entscheidende, das einen Birnenbrand ausmacht? Wir wissen nur, dass es ein ganzer Cocktail chemischer Substanzen sein muss. Aber wie sieht seine Zusammensetzung im Detail aus? Bei der Suche danach arbeiten wir eng mit Prof. Michael Granvogl vom Fachgebiet Lebensmittelchemie und Analytische Chemie zusammen, der Experte für diesen analytische Teil ist.“ Darüber hinaus beschäftigen sich Prof. Dr. Kölling-Paternoga und sein Team auch damit, wie die Hefezellen funktionieren, die für den Gärprozess verantwortlich sind: Welche Nährstoffe sie brauchen, welchen Einfluss sie auf das Aroma haben und wie sie dazu gebracht werden können, dass am Ende das gewünschte Spektrum an Aromen entsteht.

Hohe Qualität wird belohnt

Forschungsarbeit, die sich auszahlt: Die regelmäßigen Prämierungen durch die DLG zeigen, dass sich die Hohenheimer Spirituosen durch eine hohe Qualität und einen besonderen Genusswert auszeichnen. In diesem Jahr verliehen die Prüfer vier Gold- und eine Silber-Medaille an die Hohenheimer Produkte: Gold erhielten das Zwetschgenwasser, der Mirabellenbrand, der Whisky und der im Akazienfass gelagerten Weinhefebrand. Das Kirschwasser bekam eine Silber-Medaille.

„Natürlich freuen wir uns sehr über die Auszeichnungen. Sie sind nicht zuletzt auch der Verdienst unseres Brennmeisters Oliver Reber. Denn man braucht eine Person, die weiß, wie man gute Aromen in das Produkt bekommt“, erklärt Dr. Einfalt. „Und diese Auszeichnungen geben uns ein objektives Bild über unsere aktuellen Fähigkeiten. Es ist wichtig, dass wir diese Qualitätskriterien zeigen können, da diese nötig sind, um authentisch aufzutreten und Empfehlungen an andere Kleinbrenner und die Spirituosenindustrie geben zu können.“ „Dabei ist es uns jedoch wichtig, darauf zu verweisen, dass unsere Brände ausschließlich im Rahmen von Forschungs- und Lehraktivitäten erzeugt werden“, betont Dr. Einfalt. „Deswegen müssen wir leider interessierte Kunden oft auch enttäuschen. Weil unsere Arbeit hier in erster Linie forschungsorientiert ist, stellen wir immer nur kleine Mengen her und haben auch nicht immer alle Sorten vorrätig.“

Qualität von Spirituosen generell verbessern

Langfristiges Ziel aller Forschungsbemühungen ist es, die Qualität von Spirituosen generell zu verbessern. So entwickeln die Wissenschaftler beispielsweise Methoden, um den Methanolgehalt in Spirituosen zu senken oder störende Schaumbildungen während des Destillationsverfahrens rein physikalisch zu reduzieren, um so auf den Zusatz von Chemikalien verzichten zu können. Diese Themen stehen damit immer im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Bioökonomie.

„Gerade für kleine Betriebe ist die Qualität bei der Vermarktung ein entscheidendes Kriterium. Daher lassen viele Kleinbrenner ihre eigenen Produkte durch unabhängige Prüferpanels der Kleinbrenner-Landesverbände sensorisch prüfen. Im Durchschnitt offenbaren diese sensorischen Prüfergebnisse ein hohes Verbesserungspotenzial: Alle zwei Jahre werden beispielsweise in Nord-Württemberg jeweils rund 1500 Spirituosen bewertet, und davon zeigen rund 37 Prozent merkliche Qualitätsabweichungen oder gar deutliche Mängel“, beschreibt Prof. Dr. Kölling-Paternoga das Problem.

Brennerei 4.0 mit digitalen Daten

Um einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Stoffströme beim Brennen zu erhalten und zu verstehen, was genau in der Anlage eigentlich geschieht, haben die Wissenschaftler für rund 40.000 Euro eine ihrer Kupferdestillationsanlagen digitalisieren lassen. „Letztendlich suchen wir den optimalen Brennvorgang in Abhängigkeit vom Ausgangsstoff für die bestmögliche Qualität und zudem mit optimiertem Energieverbrauch“, fasst Dr. Einfalt zusammen. „Das muss auch zu einer gezielten Regulierung des Destillationsprozesses führen.“

Auf Basis der digitalen Daten wollen die Wissenschaftler Empfehlungen und Arbeitsanweisungen für Brennereibetreiber ableiten, damit diese mit den entsprechenden Rezepturen einen möglichst hochwertigen und gut schmeckenden Brand produzieren können. „Mit dem Projekt Brennerei 4.0 wollen wir vor allem die rund 14.000 Kleinbrennereien in Deutschland unterstützen, die natürlich nicht selbst ihre Anlagen digitalisieren lassen können – die technische Ausstattung würde den Preis einer Anlage verdoppeln“, so Dr. Einfalt.

Obstbrände zum Erhalt von Streuobstwiesen

Zudem startet demnächst ein vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) gefördertes Forschungsvorhaben: In dem auf drei Jahre angelegten Projekt werden die Wissenschaftler Streuobst-Destillate untersuchen, um herauszufinden, wie dieses nährstoffarme Obst am besten vergoren und wie es optimal destilliert werden kann. Damit sollen Streuobstwiesen für die Bauern auch wieder wirtschaftlich attraktiv gemacht werden, denn seit Jahrzehnten nehmen die Streuobstbestände in Baden-Württemberg immer weiter ab. Erklärtes Ziel des Landes ist es daher, diese für die Artenvielfalt wichtigen Lebensräume zu erhalten und zu fördern.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.