Hoffen auf einen guten Apfelmarkt

Die Ernte der Lagersorten ist angelaufen. Vergangene Woche erfolgte auf dem Apfel- und Ferienhof von Monika und Christoph Steffelin in Markdorf-Ittendorf nun medienwirksam auch der offizielle Start in die Apfelsaison am Bodensee.

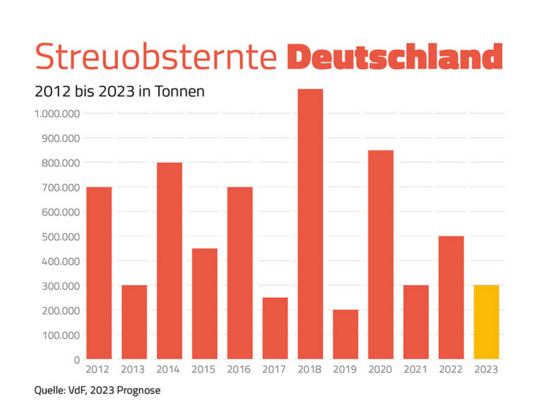

von Brigitte Werner-Gnann erschienen am 02.09.2025Mit 227.000 t erwarten die Obstbauern zwar eine um zehn Prozent geringere Apfelernte als im Vorjahr, doch die prognostizierte Menge liegen deutlich über dem Jahr 2023, als 218.000 t zu Buche standen. Zuversichtlich stimmt auch, dass die Qualität mit einem ausgewogenen Zucker-Säure-Verhältnis sowie einer guten Festigkeit der Früchte überzeugt und somit auf einen guten Markt hoffen lässt. „Wir starten optimistisch in die Saison, die Marktaussichten sind positiv“, verkündete Erich Röhrenbach, der sich mit Thomas Heilig den Vorsitz im Verein Obstregion Bodensee teilt. Die letztjährige Ernte sei ausverkauft, der Markt geräumt und mit SweeTango die erste Sorte der neuen Saison bereits in den Ladenregalen.

Mindestlohn belastet stark

„Die Herausforderungen verschwinden nicht“, meinte Röhrenbach mit einem Verweis auf die jährlich wechselnden Wetterkapriolen, die nach einem trockenen Frühjahr und Frühsommer gerade noch rechtzeitig im Juli und August ausreichend Niederschläge brachte. Auf die Wechsel zwischen trockenen und nassen Jahren reagieren die Obstbauern mit Hagelnetzen und der Bewässerung. „Aber was machen wir mit der Politik, die völlig konträr zu unserer Arbeit verläuft“, kam er auf das Stichwort Mindestlohn zu sprechen. Die Obstbauern könnten kein Preisschild an ihr abgeliefertes Obst kleben und die gestiegenen Kosten weitergeben. „In der Bundespolitik wird oft zu kurz gedacht. Das hat Auswirkungen, die oft erst später sichtbar sind“, kritisierte er und nahm dabei die Landespolitik ausdrücklich aus, mit der man gemeinsam bereits so manches Projekt auf den Weg gebracht habe. Er nahm dabei Bezug auf das Projekt Fairdi, bei dem auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums zwei Pilotanlagen installiert wurden, in denen resistente oder zumindest robuste Sorten getestet werden, wobei das Potenzial zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ausgelotet wird. Nach vier Jahren hat sich mit Mammut die erste Sorte aus der Initiative herausgeschält, die nun in ersten Ladenregalen präsent ist.

„Wir Obstbauern vom Bodensee verstehen uns als Vitaminversorger. Wir liefern heimische Früchte mit kurzen Transportwegen“, meinte der Vorsitzende der Obstregion weiter und mahnte dabei Rahmenbedingungen an, die es erlaubten, dies auch langfristig zu tun. Die guten Erlöse des Vorjahres würden durch die Kostensteigerungen aufgezehrt, wobei die Lohnkosten stark belasteten. „Wir müssen zurück zur Politik, die Mut macht und nicht ständig bremst“, forderte er.

Werbetrommel für heimische Produktion

Auch Staatssekretärin Sabine Kurtz bedauerte, dass der Einsatz des baden-württembergischen Landwirtschaftsministers Hauk beim Mindestlohn nicht erfolgreich war. Die heimische Produktion sei Teil der Ernährungssicherung, unterstrich sie und erklärte, dass jeder vierte Apfel in Deutschland vom Bodensee komme. „Wenn der Mindestlohn erhöht wird, muss sich das im Preis widerspiegeln“, so Kurtz. Mit der Saisoneröffnung sollte auch die Werbetrommel für die heimische Produktion gerührt werden. Eine Vielfalt an Zeichen könne genutzt werden, um dem Verbraucher zu zeigen, wo die Lebensmittel herkommen.

Das Fairdi-Projekt sei ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit in einer Region, bei dem der schonende Umgang mit Produktionsmittel im Fokus stünde. Um Forschung und Entwicklung voranzutreiben, sei man in der Region mit dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) gut aufgestellt.

Resistente Sorten im Aufwind

Eine Lanze für resistente oder zumindest robuste Sorten brach der stellvertretende Geschäftsführer des KOB, Dr. Ulrich Mayr. „Die heutigen resistenten Sorten sind qualitativ hochwertig, leicht zu produzieren und geschmacklich ebenbürtig. Oft schneiden sie besser ab als Elstar, Gala und Jonagold“, sagte er. Er bezeichnete es als Herausforderung für Landwirtschaft und Versuchswesen, als in den 1980er-Jahren die Integrierte Produktion (IP) Einzug hielt mit einem Wechsel weg von breit wirksamen Mitteln hinzu zu Bekämpfungsschwellenkonzepten. Dabei bedauerte er es, dass es nicht gelungen sei, den Wert der IP der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Mit dem Wegfall von Wirkstoffen, dem Biodiversitätsgesetz und dem Klimawandel stehe die Obstbranche erneut vor einem Wendepunkt. Für fundierte, langfristige Ansätze sollte auch die Politik in die Pflicht genommen werden. Das funktioniere besser, wenn Lösungsansätze wie das von der Praxis initiierte Projekt Fairdi unterbreitet würden. Für einen Erfolg sei aber auch die Vermarktung gefragt.

Vermarktung unter Dachmarke

Vermarktet würden die Sorten unter einer Dachmarke. Dies trage dazu bei, dass neue resistente Sorten schneller Eingang in die Praxis fänden. Außerdem erleichtere dies die Markteinführung ohne aufwändige Werbekampagnen und biete dem Verbraucher eine größere Geschmacksvielfalt. „Das Fairdi-Konzept stellt andere Sorten nicht ins Abseits. Es hat eine Sog- und keine Verdrängungswirkung, da die Obstbauern selbst entscheiden“, bekräftigte Mayr. Er geht davon aus, dass sich der Sortenwandel in der Region beschleunigen werde. Was bleibe, seien Äpfel mit gutem Geschmack und bester Qualität.

Start mit geräumtem Markt

Von einem guten Start in die Apfelkampagne, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen als im Jahr zuvor, geht Jürgen Nüssle aus. Der Geschäftsführer der Württembergischen Obstgenossenschaft (WOG) verwies dabei auf einen europaweit geräumten Markt, geringe Warenbestände aus der Südhalbkugel und einer EU-Ernte auf Vorjahresniveau. Lediglich in Deutschland liege die Ernteerwartung mit rund 1,0 Mio. t um 15 Prozent höher. Davon entfallen 319.000 t auf die Niederelbe, 227.000 t auf den Bodensee, 78.000 t auf Nordrhein-Westfalen und 64.000 t auf Ostdeutschland. „Damit machen der Bodensee und die Niederelbe allein 60 Prozent der gesamten deutschen Produktion aus“, stellte er fest.

Mit knapp 10,5 Mio. t liege die EU-Ernte fast auf Vorjahresniveau, sei aber die kleinste Menge der letzten fünf Jahre. Dabei habe sich die Anbaufläche in den letzten zehn Jahren um zehn Prozent auf 475.000 ha verringert. Als größte Produktionsländer nannte Nüssle Polen mit 3,3 Mio. t, was ein Plus von 110.000 t und damit 3,4 Prozent zum Vorjahr bedeutet, gefolgt von Italien mit 2,2 Mio. t und Frankreich mit 1,4 Mio. t. Zusammen mit Deutschland produzierten diese Länder rund 75 Prozent der EU-Äpfel. Über 40 Prozent der Ernte entfalle auf die Sorten Golden Delicious, Gala und die Jonagoldgruppe.

Modernes Sortiment

Deutliche Unterschiede dazu gebe es beim deutschen Apfelsortiment. Nahezu die Hälfte der erwarteten Erntemenge entfalle auf Elstar, die Jonagoldgruppe, Braeburn und Gala. Vor zwei Jahren habe der Marktanteil dieser Sorten aber noch 70 Prozent betragen. Den größten Zuwachs in diesem Zeitraum verzeichneten Clubsorten, insbesondere am Bodensee. Deren Anteil liege dort mittlerweile bei 18 Prozent und damit deutlich höher als in anderen Regionen. „Das zeigt das moderne Sortiment am Bodensee, mit dem wir Kundenwünsche auch erfüllen können“, merkte der WOG-Geschäftsführer an.

Mit dem Wegfall des russischen Marktes, einem seit Jahren rückläufigen Konsum, dem Wettbewerb zu alternativen Obstarten, die rund ums Jahr verfügbar seien sowie verringerten Exportmöglichkeit aus der EU mit wachsendem Konkurrenzdruck umriss Nüssle die negativen Einflüsse für eine Vermarktung der anstehenden Ernte. Dennoch gab er sich zuversichtlich, zumal der Markt auch Chancen biete. So rechnet er mit weniger Überseeimporten aufgrund höherer Frachtkosten, durch Hitze und Hagel bedingt schwächeren Qualitäten im Wettbewerbsumfeld, einem größeren Bedarf der Verarbeitungsindustrie sowie steigenden Birnenmengen mit guten Vermarktungsqualitäten. „Das schlagkräftigste Argument für uns am Bodensee aber ist ein modernes Sortiment mit hohem Clubsortenanteil in sehr guter Qualität“, unterstrich er.

Mehrwert heimischer Äpfel

Bei einem Selbstversorgungsgrad von 60 Prozent und der Diskussion um Umweltschutz und Nachhaltigkeit biete sich die Möglichkeit, die im Land produzierten Äpfel auch vorrangig im Inland zu vermarkten. „Wir müssen den Mehrwert des Bodenseeapfels klar kommunizieren“, meinte er und mahnte ferner faire Rahmenbedingungen für die Produzenten durch Bürokratieabbau, Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und Abbau von Wettbewerbsverzerrungen an. Im Gegenzug appellierte er an Handel und Verbraucher, die Wertigkeit eines in Deutschland regional und sicher produzierten Apfels wieder stärker zu schätzen.

Mit Obstbau, Tourismus, Hofladen, Besenwirtschaft und Brennerei haben Monika und Christoph Steffelin ihren Betrieb in Markdorf-Ittendorf im Bodenseekreis gleich auf mehrere Beine gestellt. Neben zwei Hektar Wald wachsen auf 28 Hektar Apfelbäume. Im Anbau sind die Clubsorte Cameo und Gala mit jeweils sieben Hektar sowie Fuji, Elstar, die Jonagoldgruppe und neuerdings die Sorte Bloss auf 1,5 Hektar. „Mein Herz schlägt für den Apfel. Wir haben da gute Erträge“, erklärt der 60-jährige Obstbaumeister sein Anbaukonzept. Früher gab es auf dem Betrieb auch Birnen, doch nach Befall durch Feuerbrand hat er auf diese Kultur verzichtet. Auf dem Hof lagern rund 800 t Äpfel im CA-Lager. Fünf bis sieben Prozent der Ernte wird selbst vermarktet, der Großteil findet über den Obstgroßmarkt Widemann & Späth in Markdorf den Weg zum Verbraucher. Neben drei festangestellten Arbeitskräften beschäftigen Steffelins Schüler und Praktikanten, vorzugsweise im Tourismus und im Hofladen, sowie 14 Saisonarbeitskräfte zur Ernte. Obstbau und Tourismus, zu dem neben zehn Ferienwohnungen auf dem Hof, zwei weitere außerhalb sowie ein kleiner Campingbereich zählen, steuern jeweils die Hälfte zum Betriebseinkommen bei. Ein Steckenpferd von Christoph Steffelin ist die Brennerei. Schon seit rund 200 Jahren ist auf der 250 Jahre alten Hofstelle ein Brennrecht. Er hat die Weiterbildung zum Edelbrandsommelier absolviert und bereits zahlreiche Preise für seine Destillate abgeräumt, darunter auch für den Chrimo Gin, einer Eigenkreation, dessen Bezeichnung sich aus den Vornamen von Christoph und Monika ableitet.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.