Tierhalter müssen hinter dem System stehen

Abferkeln im Kastenstand mit Fixierung, Ferkelschutzkorb nur um die Zeit der Geburt oder freies Abferkeln in einer Bewegungsbucht? Dazwischen gibt es viele Übergänge. Die Tagung „Herausforderung freies Abferkeln“ am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) im niedersächsischen Echem brachte vor kurzem Wissenschaftler, Berater und Praktiker zusammen. Übrigens mit baden-württtembergischer Beteiligung. Was der Norden und der Südwesten zu diesem Thema denken, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

- Veröffentlicht am

Die Erfahrungen aus der ökologischen Schweinehaltung beim Minimieren von Ferkelverlusten trug Ralf Bussemas vom Johann-Heinrich von Thünen Institut in Trenthorst vor. „Der Großteil der Ferkelverluste passiert in den ersten zwei Tagen, das ist die kritische Zeit.“

Großen Einfluss auf die Ferkelverluste haben dabei die Wurfnummer, die Wurfgröße und das Ferkelgeburtsgewicht. Die übergroßen Würfe, die zu über 30 geborenen Ferkeln pro Sau und Jahr führen, seien ein grundsätzliches Problem: „In konventionellen Ferkelerzeugerbetrieben ist es trotz vielfältiger Technologie schon schwer genug, die großen Würfe zu managen. Im Ökobereich ist das gerade für die kleineren Betriebe nahezu unmöglich“, stellte der Wissenschaftler fest. Erschwerend wirke sich hierbei aus, dass die Ferkelgeburtsgewichte und die Vitalität bei zunehmender Wurfgröße sinken. Konsequenz: Hohe Ferkelverlustzahlen.

Homogene Würfe

Langfristige helfe es deshalb nur, die Zuchtziele anzupassen oder auf Eigenremontierung zu setzen, wie das viele Ökobetriebe inzwischen tun, erklärte der Referent. Ziel sei eine Sau mit einem homogenen Wurf mit elf Ferkeln mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1,4 kg und 15 funktionsfähigen Zitzen als Zuchtläufer.

Auch wenn es für viele Ökobetriebe aufgrund kleinerer Herdengrößen, Laktationsrausche, natürlicher Zyklusschwankungen und dem Verbot der Synchronisierung schwierig sei, nur ein fester Absetzrhythmus könne sicherstellen, dass mehrere Sauen gleichzeitig ferkeln und überhaupt umgesetzt werden können. Grundsätzlich gelte für das Umsetzen „So viel wie nötig und so wenig wie möglich“, so Bussemas, ein „Ferkelrodeo“ wie es viele konventionelle Betriebe betreiben würden, könne im Ökostall mit nicht fixierten Sauen nicht funktionieren. Umgesetzt werden sollten die stärksten Ferkel, wird kastriert, die stärksten weiblichen, also die „dicken Mädchen“, wie Bussemas sagt.

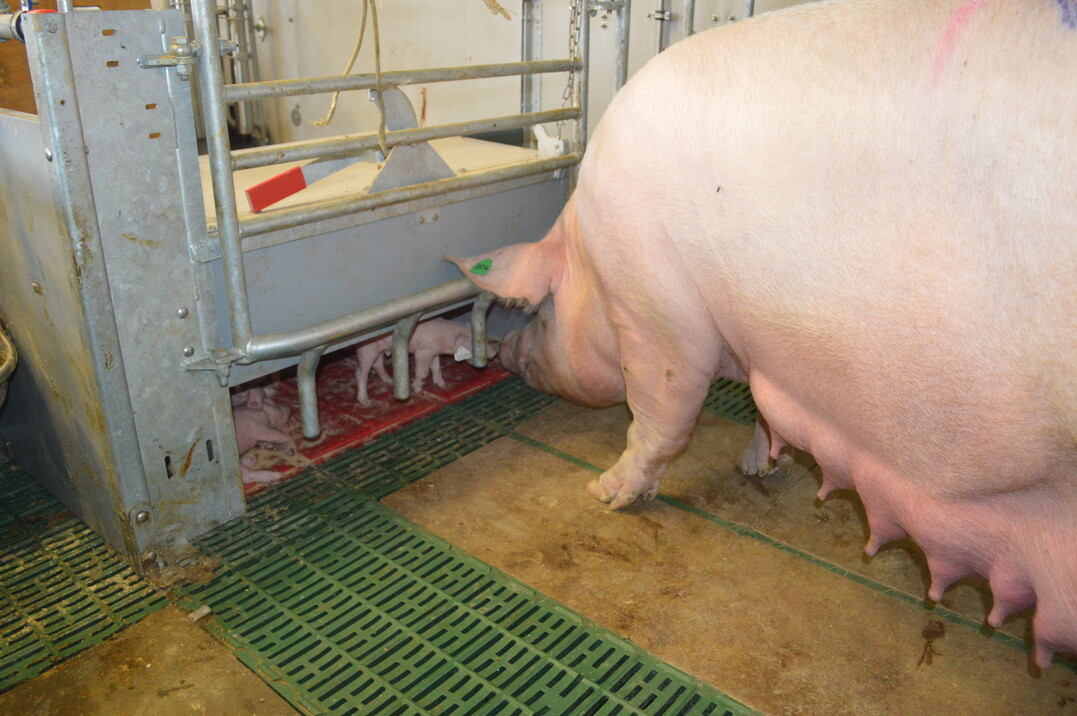

„Vom Kastenstand zur Gruppenabferkelung - Verhalten von Sau und Ferkeln“ war das Thema von Dr. Beate Bünger, ehemals Friedrich-Löffler Institut. Zunächst einmal müssten in dem Wirrwarr der Bezeichnungen Definitionen geschaffen werden, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Es gelte zwischen Buchten mit Fixierung im Geburtszeitraum und Buchten ohne oder nur mit kurzzeitiger Fixierungsmöglichkeit zu unterscheiden und diese müssen jeweils noch unterteilt werden, ob Funktionsbereiche vorhanden sind oder die Bucht als Einraumbucht keine Einteilung in Funktionsbereiche und damit unterschiedliches Verhalten ermöglicht.

Nestbauverhalten möglich

Die Sauen-Fachfrau stellte unterschiedliche Abferkelbuchten wie die Jyden-Bucht, Be-Free-Bucht, Heku-Bucht, Schmid-Bucht, Haka-Bucht, Elypsobucht, FAT-2-Bucht, Stab-Bucht, Boxberger Bucht oder Welcon-Bucht vor. Sie verglich sie im Hinblick darauf, ob die Sau fixiert werden kann, ob ein arttypisches Aufstehen und Ablegen möglich ist, wie es um die Thermoregulationsmöglichkeit für Sau und Ferkel bestellt ist, ob die Sau ihr Nestbauverhalten ausüben kann und ob mit dem zur Verfügung stehenden Platz eine Strukturierung in Fress-, Liege- und Kotbereich möglich ist.

In einer abschließenden Bewertung der Bewegungsbuchten aus ethologischer Sicht betonte sie ein weiteres Mal, dass während einer längeren Fixierung im Geburtszeitraum alle Nachteile wie beim konventionellen Kastenstand keine Trennung von Liege- und Kotplatz, keine Thermoregulations-möglichkeit und ein eingeschränkter Sau-Ferkel-Kontakt) gelten und ging dann auf die Gruppenabferkelung ein.

Gesellschaftliche Ansprüche

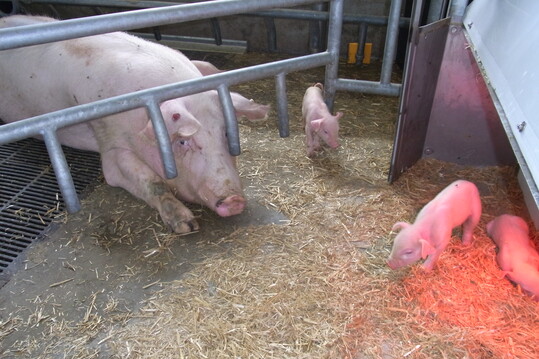

Als deren Vorteile nannte Bünger, dass die Sauen in der gewohnten Gruppe zusammenbleiben, die Abferkelung in Wurfboxen analog dem Wurfkessel der Wildschweine stattfinde, die Funktionsbereiche für die Sau frei wählbar sind und die Ferkel verschiedener Würfe wie Wurfgeschwister aufwachsen und durch den frühen Sozialkontakt ab dem 10. Tag spätere Rangkämpfe minimiert werden. „Die Schweinefleischproduktion wird durch marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Produktionskosten bestimmt, zunehmend aber auch durch gesellschaftspolitische Ansprüche“, konstatierte Dr. Eva Maria Görtz vom baden-württembergischen Bildungs- und Wissenszentrum (LSZ) Boxberg.

In Boxberg sind je drei Abferkelbuchten Bewegungsbucht von Gillig & Keller, Freie Abferkelbucht „BeFree“ von Schauer und Freie Abferkelbucht „WelCon“ von Schauer eingebaut, um Fragen zur Bodenart, Gestaltung des Ferkelnests, zur Beifütterung der Ferkel, Bewirtschaftung und Arbeitssicherheit und Haltbarkeit zu klären. Es zeigten sich viele Unterschiede im Hinblick auf die Arbeitswirtschaft, die Tierkontrolle und die Beifütterung der Ferkel. „Jede Bucht hat Vor- und Nachteile, die Betriebsleiter müssen in ihrer Einstellung und ihrem betrieblichen Management zur Bucht passen, damit es funktioniert“, zog Görtz ihr Fazit.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.