Neue Sauengeneration in den Startlöchern

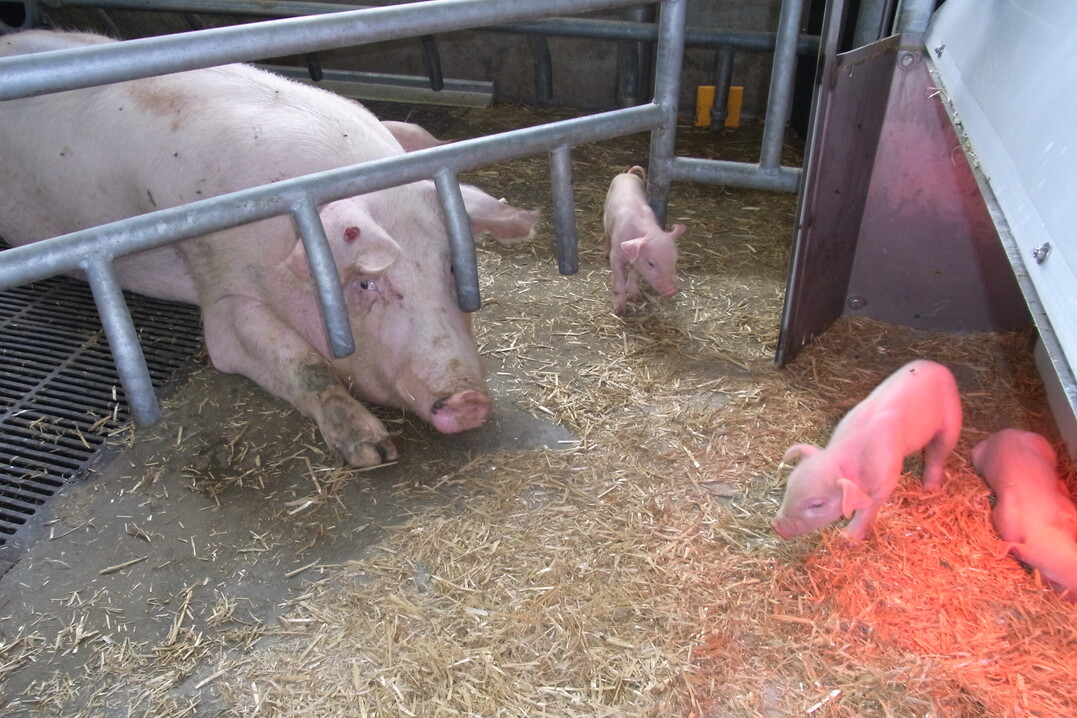

Mütterlich, umgänglich und mit ausgeglichenen Würfen: So wünschen sich Sauenhalter die Muttertiere. Doch welche Selektionsmerkmale kommen dabei zum Tragen? Und: Wie können die Zuchtprogramme hierfür um funktionale und Verhaltensmerkmale weiterentwickelt werden? Das Projekt „Züchtungskonzept für bedrohte heimische Schweinerassen für tiergerechte Haltungsformen zur Verminderung von Verlusten und Förderung der Vitalität“, kurz ZSH2V, will darauf Antworten liefern.

- Veröffentlicht am

Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung in Deutschland steht in der Kritik und muss künftig einige Herausforderungen, besonders im Tier- und Umweltschutz, meistern. Mit der siebten Verordnung zur Änderung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung vom 29. Januar 2021 wird den Sauen im Abferkelbereich in Zukunft mehr Bewegungsfreiheit gegeben. Die Fixierung der Sauen ist künftig nur noch an fünf Tagen rund um die Geburt erlaubt. Die Anforderungen an Menschen und Tiere sind in solchen Bewegungsbuchten höher als bei der Haltung im Kastenstand. Besondere Bedeutung kommt dabei der Tier-Mensch-Beziehung und dem Umgang mit den Tieren zu.

Leistung bisher im Vordergrund

Die aktuell in Europa eingesetzten Rassen und Linien sind primär auf Leistungsmerkmale, wie lebend geborene Ferkel (IgF), und weniger auf funktionale Merkmale ausgerichtet. Hierzu zählen beispielsweise Gewichts- sowie Verhaltensmerkmale. Vorzugsweise für die gefährdeten Schweinerassen müssen deshalb zukunftsweisende und gesellschaftlich geforderte Merkmale definiert, neu erfasst und in eine professionelle Zuchtarbeit integriert werden. Getragen von dem Ziel, diese Rassen fortan zur regionalen und nachhaltigen Schweinefleischerzeugung zu nutzen. Damit einher geht das „In Wert setzen“ der heimischen Schweinerassen und eine verbesserte regionale Wertschöpfung.

Ziel des Projektes „ZSH2V“ (Züchtungskonzept für bedrohte heimische Schweinerassen für tiergerechte Haltungsformen zur Verminderung von Verlusten und Förderung der Vitalität), das im Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) gefördert worden ist, ist die Weiterentwicklung der Zuchtprogramme der Mutterrassen Deutsche Landrasse (DL) und Deutsches Edelschwein (DE) um diese funktionalen Merkmale.

Ein Team aus dem Bildungs- und Wissenszentrum (LSZ) Boxberg, von German Genetic/Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e. V. (GG/SZV), der Universität Hohenheim und dem Zuchtwertschätz-Team des Landes Baden-Württemberg, einer Kooperation zwischen dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) in Kornwestheim und der LSZ, entwickeln hierfür zusammen mit Praxisbetrieben Selektionsmerkmale für die „Sau der Zukunft“.

Lesen Sie den gesamten Beitrag über das neue Züchtungsprojekt in der aktuellen BWagrar-Ausgabe 28/2023.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.