Gute Wasserqualität: So essenziell ist sie für Pferde

Trinken Pferde zu wenig, können Koliken und Kreislaufprobleme bis hin zum Tod die Folge sein. Das Tränkwasser und seine Qualität sollten daher viel mehr im Fokus stehen. Worauf es bei der bedarfsgerechten Versorgung der Vierbeiner mit dem frischen Nass ankommt, erläutert der folgende Beitrag.

von Gisela Ehret, freie Agrarjournalistin, Merzhausen Quelle Gisela Ehret, freie Agrarjournalistin, Merzingen erschienen am 28.05.2025Der tägliche Wasserbedarf von Pferden schwankt stark. Er hängt ab vom Körpergewicht, dem Wassergehalt der Futtermittel und der Umgebungstemperatur. Im Erhaltungsbedarf kann man von 3 bis 5 Litern (l) pro 100 Kilogramm (kg) Körpergewicht und Tag ausgehen. Das sind für ein 500-kg-Pferd, das keine Arbeit leistet, 18 bis 30 l täglich. Bei großer Leistung und Hitze verlieren die Pferde über den Schweiß große Mengen an Flüssigkeit, sodass der Bedarf auf 100 bis 150 l pro Tag steigen kann. Fohlen und laktierende Stuten haben im Verhältnis zum Körpergewicht einen höheren Bedarf. Damit es nicht zu gesundheitlichen Problemen kommt, sollten Pferde jederzeit freien Zugang zu frischem Wasser in ausreichender Qualität haben.

Welche Qualität?

Für Tränkwasser gibt es keine detaillierten rechtlichen Anforderungen mit Grenzwerten wie bei Trinkwasser. Es gibt lediglich allgemeine Anforderungen in der Futtermittel-Hygieneverordnung, dass das Tränkwasser für die Tiere „geeignet sein“ muss. Das bedeutet, die Pferde sollen es gerne aufnehmen und keine gesundheitlichen Schäden erleiden. Auch die Tränketechnik inklusive Leitungen darf keinen Schaden nehmen. Das Wasser sollte frei sein von Salmonellen und Campylobacter sowie möglichst frei von E. Coli. Treten diese Keime wiederholt auf, ist oft die Tränke- und Stallhygiene schuld. Was physikalische Eigenschaften und die Inhaltsstoffe des Wassers angeht, so gibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Orientierungswerte vor, die für alle Nutztiere gelten und nicht speziell auf Pferde ausgelegt sind. Sie sind nicht gesetzlich bindend, sondern Empfehlungen. Man findet sie beispielsweise im DLG-Merkblatt 464. Das ist zwar für die Schweinefütterung geschrieben, aber viele der Empfehlungen sind auch auf andere Nutztiere übertragbar.

Gerade wenn das Wasser nicht aus der kommunalen Wasserversorgung kommt, sondern aus einer betriebseigenen Quelle, sollte man es von Zeit zu Zeit untersuchen lassen. Erfüllt es die Anforderungen des BMEL nicht, kann vielleicht eine Wasseraufbereitungsanlage Abhilfe schaffen. Aber auch Wasser aus der Leitung sollte mindestens einmal jährlich untersucht werden, zum Beispiel bei einer der Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalten (LUFA) oder einem privaten Labor. Adressen von LUFA-Laboren findet man unter www.vdlufa.de/links/lufa.

Welche Tränke?

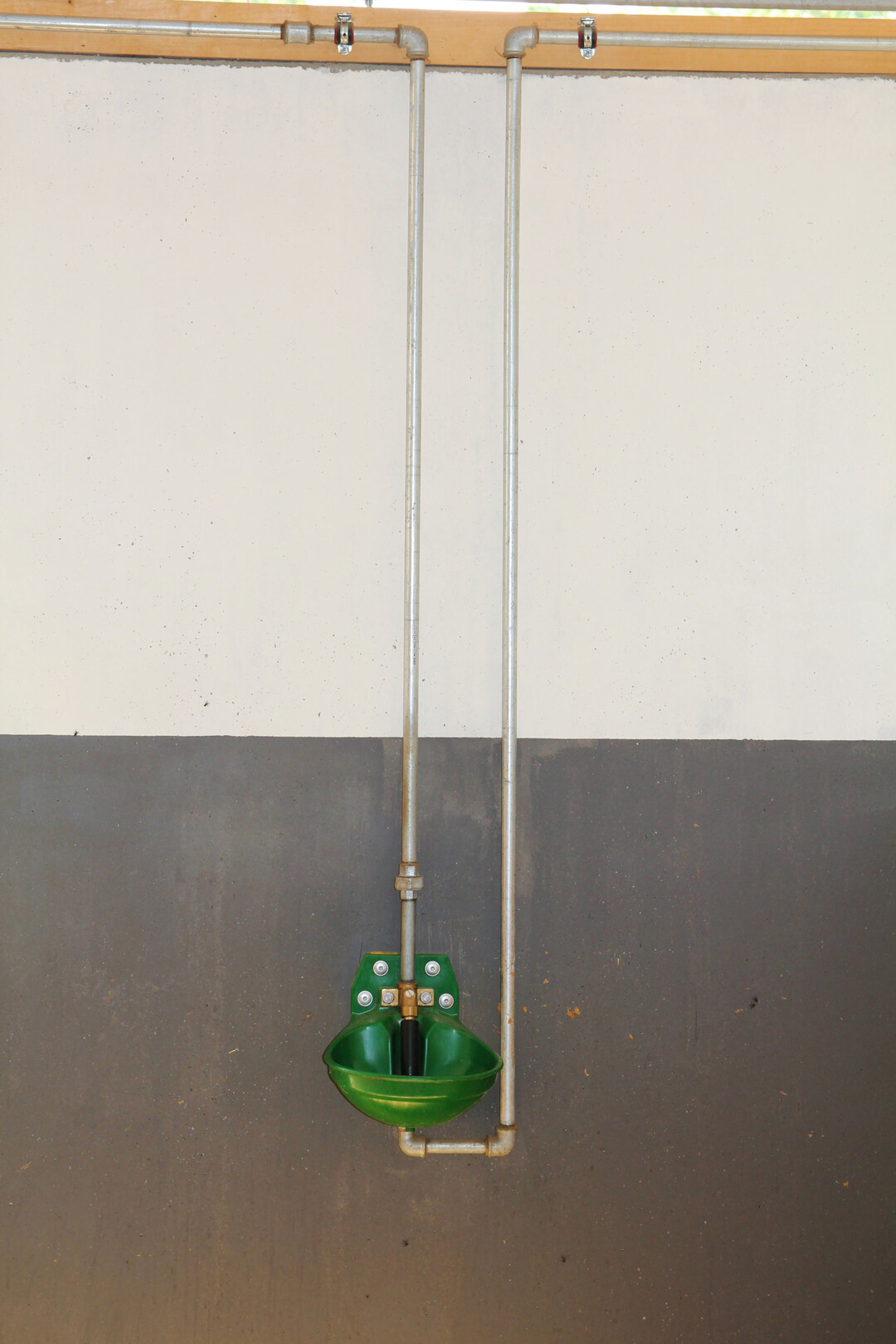

Pferde sind Saugtrinker und schöpfen gern aus dem Vollen. Sie trinken mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 7 l pro Minute, bei großem Durst auch deutlich mehr. Damit die Tiere genügend Wasser aufnehmen, sollte man eine Tränke wählen, die eine passende Durchflussgeschwindigkeit hat. In der Boxenhaltung werden in der Regel Einzeltränken eingesetzt. Hier sollte man Tränkebecken mit Schwimmerventil den Vorzug geben. Denn sie garantieren einen konstanten Wasserspiegel und ermöglichen es dem Pferd, direkt zu saufen, ohne vorher einen Mechanismus betätigen zu müssen. Tränken mit Zunge oder Nippel erfordern eine gewisse Zeit der Eingewöhnung, wobei Nippeltränken schneller von den Pferden durchschaut werden. Der Vorteil von solchen Tränkebecken ist, dass das Wasser nicht verdirbt, da es nur bei Betätigung des Hebels nachläuft.

In der Gruppenhaltung hat man die Wahl zwischen Einzel- und Trogtränken. Trogtränken ermöglichen es den Pferden, gemeinsam mit anderen zu trinken, und sind daher pferdegerechter. Allerdings verschmutzen sie leichter, weil Blätter, Insekten und andere Materialien auf die Wasseroberfläche fallen. Im Winter sind sie zudem schwieriger frostfrei zu halten. Neben den klassischen Tränkebecken für Einzeltiere gibt es auch Tränken, bei denen die Pferde einen Ball oder einen Deckel mit der Schnauze wegschieben müssen und dann durch eine kleine Öffnung aus einem Trog trinken können. Sie sind besser vor Verschmutzung und Frost geschützt, erfordern aber eine Gewöhnungszeit bei den Pferden. Es gibt sie auch mit zwei Öffnungen, sodass zwei Pferde nebeneinander trinken können.

Auch in der Gruppenhaltung sind Tränken mit Schwimmerventilen sinnvoll. Denn sie ermöglichen einen ständigen Wasserzugang ohne das Zutun des Menschen. Egal welches Modell man wählt: Man sollte immer darauf achten, dass die Tränke einen Ablaufstopfen hat. So kann man bei Bedarf schnell und unkompliziert das Wasser ablassen und die Tränke reinigen. Als Material eignet sich am besten robuster, massiver Kunststoff, da er wenig Verletzungsrisiko birgt. Die früher gerne genommenen schwarzen Mörtelkübel sollte man nicht verwenden – sie geben vor allem bei Sonneneinstrahlung gesundheitsschädliche Weichmacher ab, wie man heute weiß.

Auf der Weide gestaltet sich das Tränken der Pferde oft schwierig; vor allem, wenn die Weide sehr abgelegen ist. Sobald die Pferde länger als zwei Stunden auf der Weide verbleiben und nicht selbständig zurück zum Auslauf oder Stall gehen können, ist eine Wasserversorgung aber unvermeidbar. Setzt man Wasserwagen ein, müssen diese regelmäßig gereinigt und neu befüllt werden. Sonst kommt es vor allem im Sommer zu hohen Keimbelastungen. Die Wagen sollte man nur im Schatten aufstellen, da Sonneneinstrahlung die Verderbnis beschleunigt. Natürliche Gewässer wie Bäche oder Tümpel sind in der Regel hygienisch nicht einwandfrei und sollten als alleinige Wasserquelle nicht genutzt werden. Sie bergen zudem die Gefahr der Infektion mit Leberegeln.

Welche Temperatur?

Die Angaben für die von Pferden bevorzugte Wassertemperatur schwanken je nach Quelle zwischen 5 und 12 Grad. Damit Pferde also auch im Winter genügend Wasser aufnehmen, sollte man Eiswasser vermeiden. In der Regel sind Pferdeställe nicht frostfrei, zudem sind Tränken gerade in Gruppenhaltung meist im Auslauf platziert. Wenn die Zuleitung frostsicher im Boden installiert und freiliegende Teile ausreichend isoliert wurden, können verschlossene Tränken wie Balltränken bei entsprechender Nutzfrequenz und moderaten Minustemperaturen jederzeit Wasser zur Verfügung stellen. Noch besser sind beheizbare Tränken. Für die Wasserleitungen im Stall kann man Rohrbegleitheizungen einsetzen. Aber Achtung: Heizkabel müssen verdeckt und pferdesicher angebracht werden, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen. Werden Rohre neu verlegt, sind auch Umlaufheizsysteme eine Möglichkeit.

Wo platzieren?

Damit Pferde genügend Wasser zu sich nehmen, sind auch der Standort und die Anzahl der Tränken von Bedeutung. Die wichtigsten Punkte sind hier zusammengefasst:

• In der Box sollten die Tränken in der Ecke angebracht werden, so werden sie am wenigsten verschmutzt oder beschädigt. Ein Metallbügel kann Schutz bieten bei Pferden, die viel mit den Vorderbeinen schlagen.

• Der Wasserspiegel sollte sich ungefähr in einer Höhe von 0,3 bis 0,4 x Widerristhöhe befinden (Leitlinien Pferdehaltung). Nicht pferdegerecht sind Tränken unter Standflächenniveau.

• In Gruppenhaltung genügt ein Tränkebecken für 15 Pferde oder eine große Langtränke für 20 Pferde.

• Tränke in Abstand zur Futterstelle aufstellen, damit sie nicht mit Futterresten verschmutzt wird und die Pferde ungestört trinken können.

• In Bewegungsställen darf der Weg zur Tränke nicht zu lang sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass einzelne Pferde die Strecke meiden.

1Damit sichergestellt ist, dass die Pferde jederzeit Zugang zu hygienisch einwandfreiem und schmackhaftem Wasser haben, müssen alle Tränken täglich überprüft werden. Futterreste, Vogelkot, Pferdeäpfel oder Staub haben nichts in Tränken zu suchen. Bei Einzeltränken mit Nippel oder Zunge ist zu kontrollieren, ob der Mechanismus funktioniert; bei Schwimmertränken muss der Füllstand stimmen. Trogtränken sollten täglich von Verunreinigungen an der Wasseroberfläche befreit und regelmäßig komplett entleert und gereinigt werden. Hier ist vor allem im Sommer die Algenbildung ein häufiges Problem. Am Boden lagern sich zudem organische Bestandteile wie Blätter und Früchte von Bäumen ab.

Auch die unsichtbaren Teile, die Wasserleitungen, können verschmutzen. Am anfälligsten dafür ist verzinktes Eisen, denn es kann korrodieren. Auf den korrodierten Stellen bildet sich leichter der sogenannte Biofilm, der Nährboden für Keime und Krankheitserreger bietet. Laut Umweltbundesamt sind Wasserleitungen aus Edelstahl am besten geeignet. Denn Edelstahl ist nicht korrosionsanfällig und unempfindlich gegenüber Chemikalien, die Leitungen können also gut gereinigt werden. Kunststoff ist dagegen nicht säurebeständig, anfälliger gegenüber Witterung und insgesamt nicht so lange haltbar. Eventuell müssen alte Leitungen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Um die Bildung des Biofilms zu verhindern, sind außerdem Ringleitungssysteme besser geeignet als Stichleitungen. Denn während bei Ringleitungen das Wasser im Kreis gepumpt wird, fließt es bei Stichleitungen nur bis zur Tränke. Wenn das Wasser aber zirkuliert, bildet sich weniger Biofilm.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.